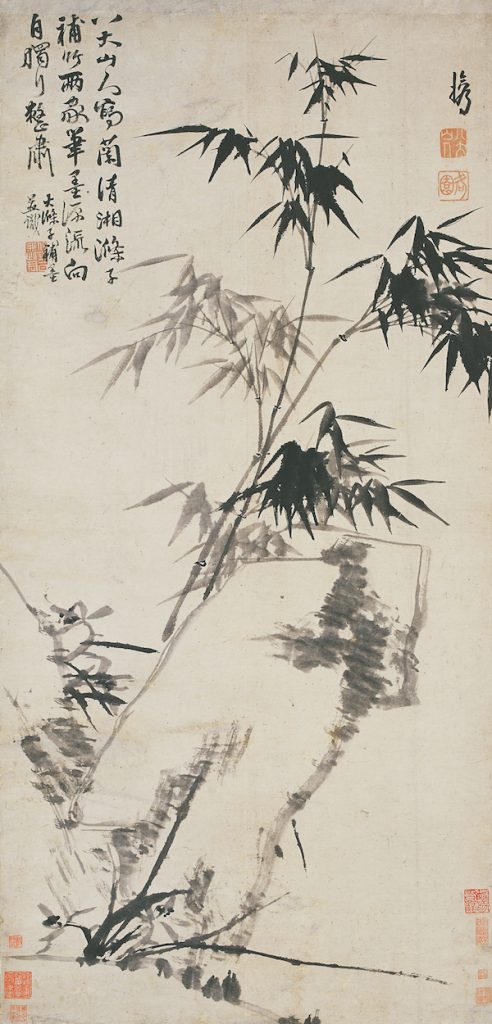

*퇴고(推敲)의 유래가도 와 한유의 인연이 된 詩제이응유거(题李凝幽居)-가도賈島閑居隣竝少(한거린병소) 한가로이 머무는데 이웃도 없으니草徑入荒園(초경입황원) 풀숲 오솔길은 적막한 정원으로 드는구나.鳥宿池邊樹(조숙지변수) 새는 못 가 나무 위에서 잠들고僧敲月下門(승고월하문) 스님은 달 아래 문을 두드리네.過橋分野色(과교분야색) 다리를 건너니 들 풍경 새롭고移石動雲根(이석동운근) 떠도는 구름에 마치 돌이 움직이듯暫去還來此(잠거환래차) 잠시 떠났지만 이곳으로 다시 오리幽期不負言(유기불부언) 그대와 함께 은거할 날 잊지 않겠네가도가 어느 날 당나귀를 타고 이응(李凝)의 집을 찾아 나선 길에 “조숙지변수, 승퇴월하문(鳥宿池邊樹, 僧推月下門 : 산새는 못주변 나무에서 잠을 청하고 스님은 달빛아래 문을 밀고있네)”이라..