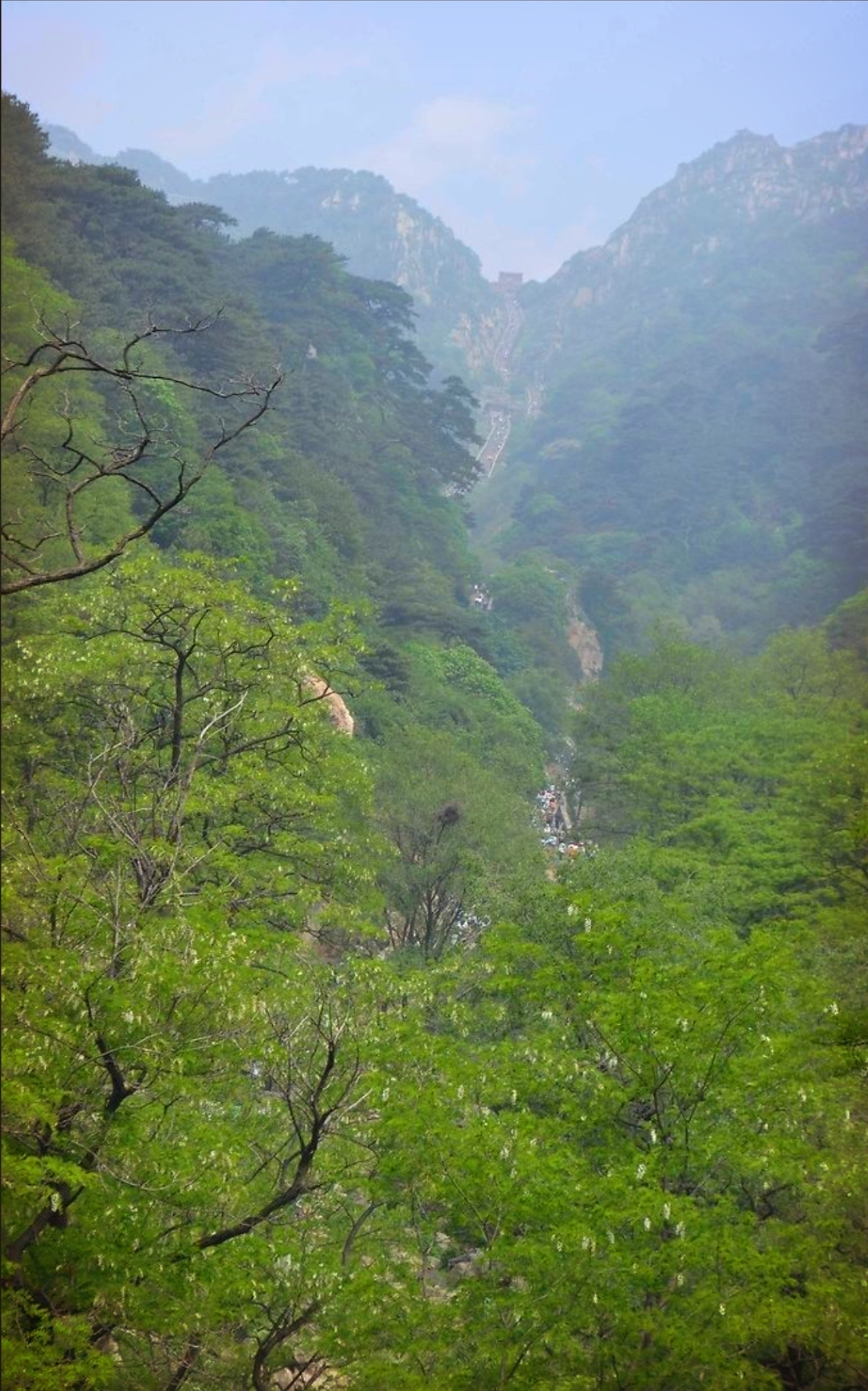

岱宗夫如何,齊鲁青未了。 造化鍾神秀,陰陽割昏曉。 薄胸生會雲,决赋入關島。 會當凌絕頂,一覽案山小。 태산은 대저 어떠한가 제와 노에 걸쳐 푸름이 끝이 없구나 조물주는 신령하고 수려한 봉우리를 모았고 산의 남북은 어둠과 새벽을 갈랐다 씻긴 가슴에 높은 구름 피어오르고 터질 듯한 눈자위로 돌아가는 새들 들어온다 언젠가 저 산꼭대기에 올라 자그마한 산봉우리들을 한번 굽어보리라 *이시는 1300년전 두보가 과거에 고배를 마신후 곳곳을 방랑하다가 이곳 태산에 올랐을 때 지은 시로 두보의 1,400편 시 가운데 대표작 으로 꼽힌다. 오악 중에서 왜 태산이 가장 존귀한 것일까? 산의 높이로 따지면 서악 화산이 가장 높으니 태산이 독존을 주장할 수 없다. 오방의 위치로 보자면 중앙에 있는 중악 숭산이 더 존귀해 보이기도 한다..