통천문암(通川門巖)

강원도 통천군에 있는 문암은 두 개의 바윗돌이 마주 보고 서 있어, 사람이 그 사이를 길 삼아 왕래하여 마치 문 같았다고 한다. 정선의 지기들은 이 문암을 수없이 시로 노래했는데, 정선의 스승인 김창흡은 "바닷가이기 때문에 기이한 돌이 많으나, 홀로 이것이 굳세고 날씬한데, 뚫린 구멍에 소나무 이고 대치하니, 한결같이 어찌 그리 푸르고 우뚝한가, 두둥실 돛단배 지나니, 나귀 탄 이 흥도 또 살아난다."고 했다. 정선은 문암을 그리면서 스승 김창흡의 시를 늘 생각했던 것 같다. 정선이 80대에 그렸을 것으로 추정되는 이 작품은 김창흡의 시가 그대로 담겨 있다. 수묵으로만 그려 놓은 이 작품은 넘실대는 파도를 화면의 상단까지 그려 넣었는데, 바다가 하늘과 닿아 쏟아질 듯한 모습이다. 지팡이 짚고 앞서가는 선비는 문암 가운데 구멍에서 자라는 소나무를 신기한 듯 돌아보고, 구종(編從)이 이끄는 말을 탄 선비는 넘실대는 파도가 길이라도 막을까 걸음을 서두르는 듯하다. 정선이 그린 문암 중 가장 노숙한 필치로 바위 절벽의 윤곽을 노출시키지 않으면서 골기(氣)를 내재시키는 기법으로 대상의 본질을 함축 표현하고 있다. 따라서 이 그림은 정선의 최만년(最晚年) 득의작(得意作)으로 보아야 한다.

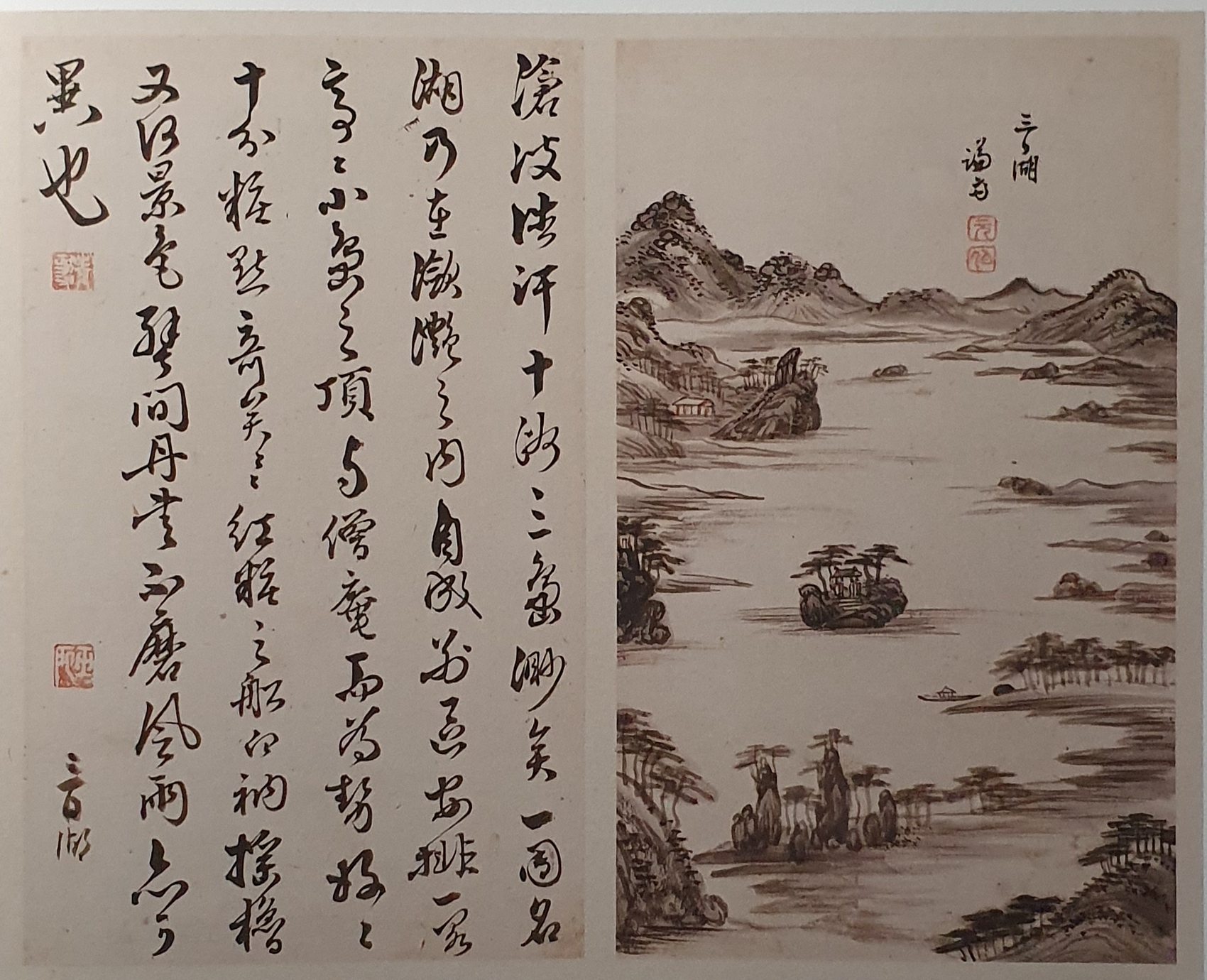

<삼일호 三日湖>

삼일호는 금강산 동쪽 외금강(外金剛) 입구에 있는 자연호수이다. 신라 화랑들이 이곳에 3일 동안 머물러 갔다고 해서 이름 붙여진 삼일호는 예로부터 경치가 아름다워 관동팔경 중 하나였던 명소이다. 호수 한가운데 그려진 정자가 화랑들이 노닐던 곳에 세워졌던 사선정이며, 좌측 상단에 붉은 색채가 가미된 건물이 몽천암(夢泉庵)이라는 절이다. 건물에 약간의 채색만 더했을 뿐, 전반적으로 채색을 하지 않고 수묵으로 그린 것이 특징적이다. 그러면서도 나무 산의 묘사 등에서 정선 진경산수화의 특징이 잘 나타나 있다. 화면 좌측에는 노론계(老論系) 재야인사였던 옥소 권섭(玉所權變,1671-1759)의 실감나는 찬문이 있어 그림의 운치를 더하고 있다.

滄波浩汗,十洲三島渺矣,一團名湖乃在激豔之內,自成別區, 安排一閣亭亭,小島之頂,與僧庵而為勢,好好十分,粧點,奇矣奇矣, 紅柱之船,白衲搖櫓,又何景色,壁間丹書,不磨風雨,亦可異也.

넓고 아득한 물에 열 개의 모래톱과 섬세 개가 아득히 펼쳐져 있다. 유명한 호수인 삼일호가 넘실거리는 물 속에 있으면서 저절로 특별한 구역을 이루었다. 정자 하나를 안배해 두었는데 우뚝 솟아있다. 작은 섬의 꼭대기와 승려가 사는 암자가 형세를 이루어 좋고도 좋으며 매우 잘 꾸며져 있어 기이하고 기이하다. 붉은 색으로 단장한 배를 스님이 노를 저어 몰고 가니 또 얼마나 멋들어진 모습인가? 절벽 사이의 붉은 글씨는 비바람에도 마모되지 않았으니 역시 기이한 일이다.

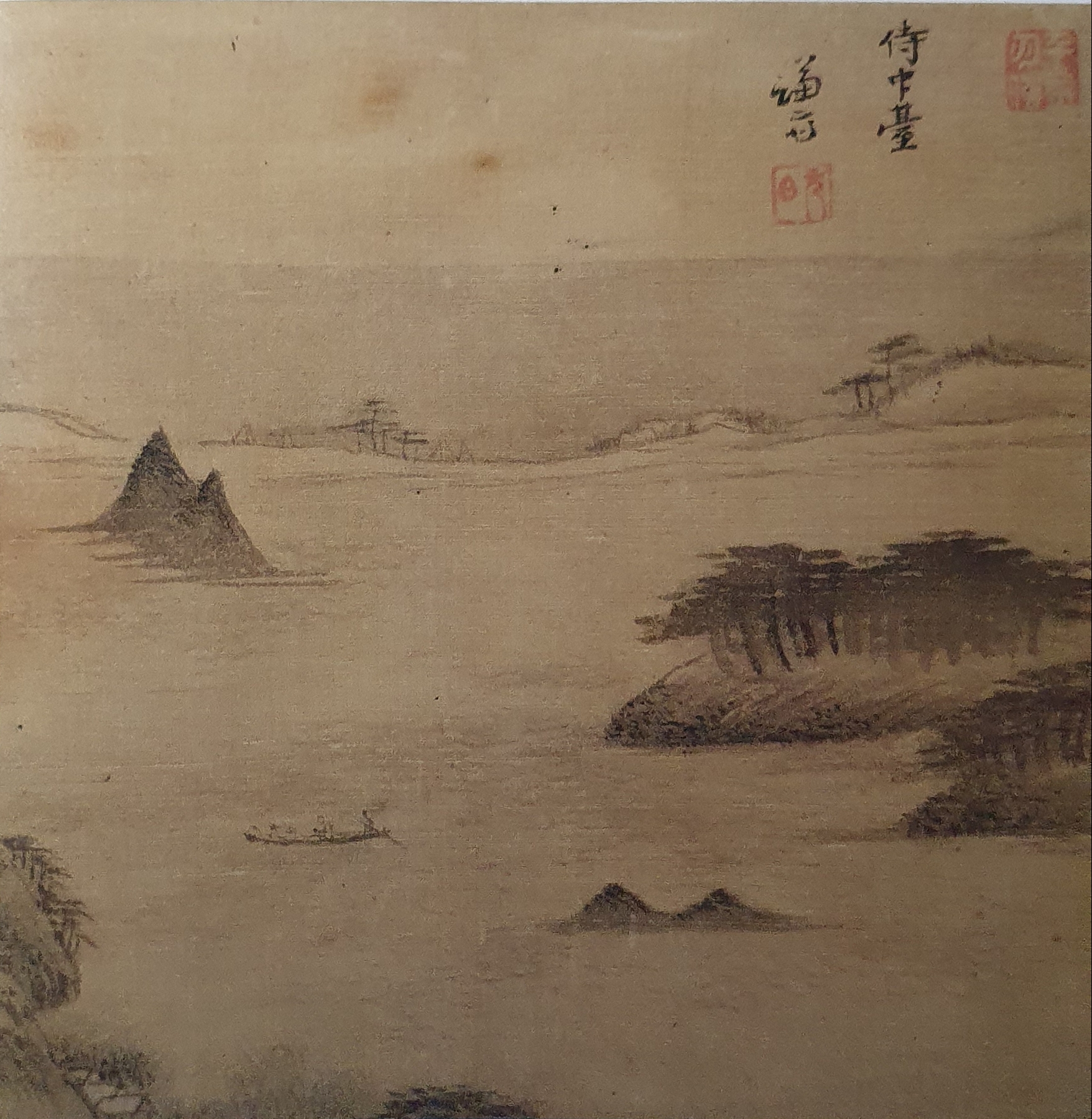

<시중대 侍中臺>

시중대는 강원도 흡곡의 동해바다에 인접한 자연호수 중 하나로, 같은 지형인 경포대와 더불어 아름답기로 유명한 장소이다.

과거부터 대관령 동쪽에 있는 여덟 곳의 명승지인 '관동팔경'의 하나로도 잘 알려져 있다. 이 때문에 정선도 시중대를 주제로 한 그림을 여럿 남기기도 하였다. 이 그림에는 넓은 호수와 바다가 함께 조망된 모습이 담겨 있다. 화면의 대부분은 배가 떠 있는 호수가 차지하고 있고, 낮은 언덕과 소나무 뒤로 동해바다가 펼쳐져 있다. 호수에는 뱃놀이하는 인물들이 보이는데, 아마도 금강산 여행 중 추억을 회상하여 그린 듯 보인다. 전체적으로 차분한 느낌을 주는 그림으로, 정선이 평생을 두고 정립한 진경산수화의 전형적인 모습을 보여 주고 있다.

<월송정 越松亭>

경북 울진군 평해읍 월송리 해변에 자리하고 있는 정자로, 시중대와 더불어 '관동팔경' 중 하나로 알려져 있다. 월국(越國, 베트남)의 소나무 묘목을 심었다는 설, 신라시대 화랑들이 솔숲에서 달을 보며 놀았다는 장소라는 설, 신선이 솔숲을 날아 넘는다는 설 등 지명에 대한 다양한 이야기가 있으나 확실하지 않다. 고려 충숙왕 때 창건되었으며 여러 차례 헐리고 다시 세워졌다고 한다. 정선은 물기가 많은 먹으로 월송정과 소나무 숲을 간결하게 그리고, 멀리 동해바다를 옅은 먹으로 표현하였다. 이 그림은 동일 주제의 다른 작품들에 비해 생략적이고 좁은 풍경을 보이고 있으나, 하단에 나귀를 탄 인물이 배치되어 화면의 생기를 불러일으키고 있다. 화풍 등으로 볼 때 삼성문화재단 소장의 <시중대>와 같은 화첩에서 나온 것으로 생각된다.

<월송정 越松亭>

월송정이 '관동팔경'으로 선정되어 유명해진 이유는 바로 높이 자란 소나무가 빽빽이 들어찬 장대한 숲 때문이었다.

안축(安軸,1282-1348), 숙종(肅宗, 재위 1674-1720), 김진상(金鎮商,1684-1755) 등은 월송정에 대해 읊조리며 소나무 숲의 장대한 광경을 칭송하였다. 이 그림에는 월송정의 진가인 소나무 숲의 경관이 유감없이 잘 드러나 있다. 정선은 화면 오른쪽에 위치한 월송정과 길목 및 강을 제외한 모든 지면에 먹의 농담을 미세하게 조절하면서 무성한 소나무 숲을 그려 넣었다. 더욱이 정선은 삼성문화재단 소장의 <월송정>과 간송미술문화재단 소장의 <관동명승첩> 속 <월송정>에 공통적으로 묘사된 나귀를 타고 있는 선비와 그 옆에서 고삐를 잡고 있는 시동을 생략하여 오직 소나무 숲에만 시선이 집중되도록 하였다.

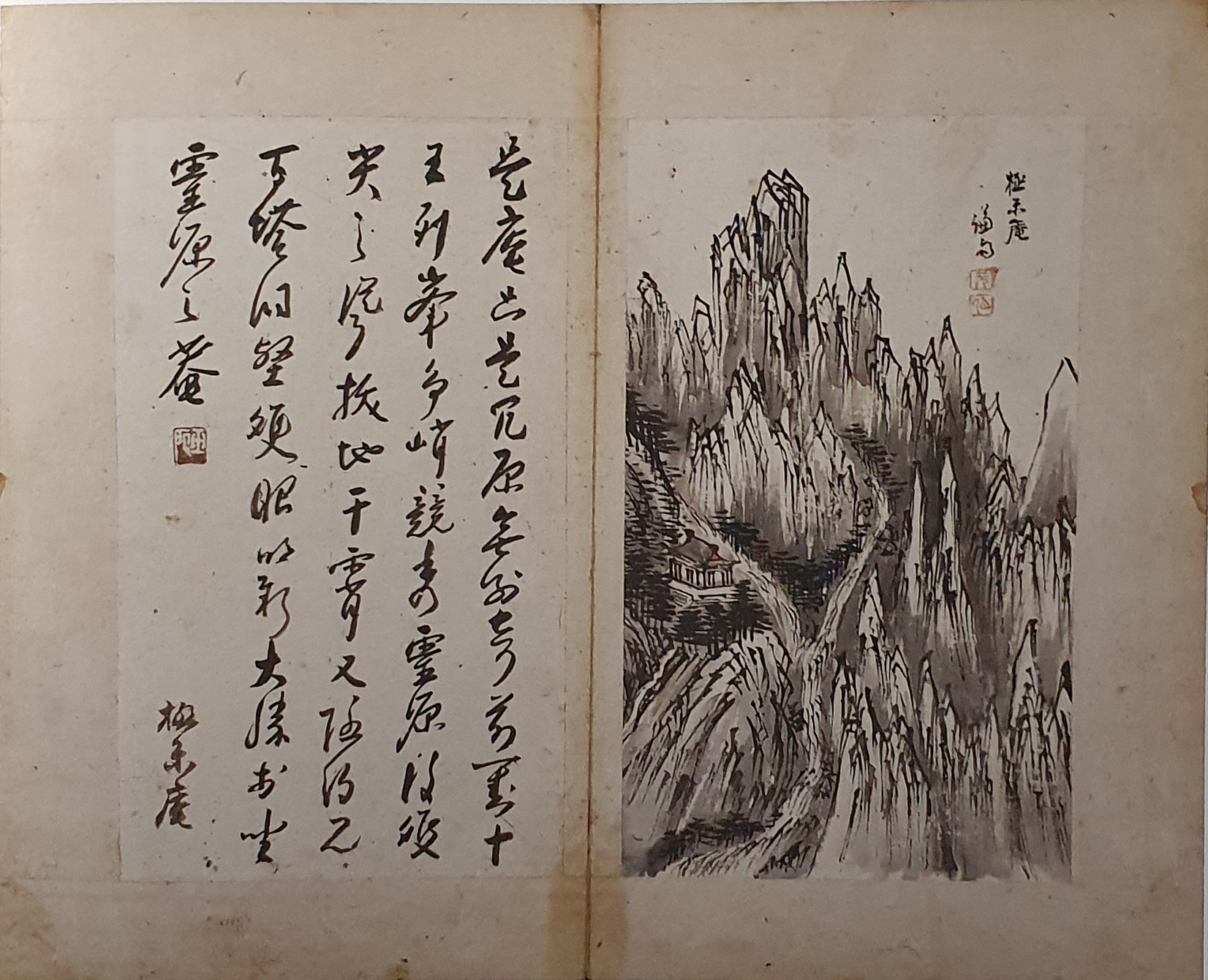

<극락암 極樂庵>

극락암은 금강산의 입구인 장안사의 서북쪽에 위치한 암자로 표훈사(表訓寺)로 가는 경로에 위치해 있다. 이 암자는 장안사보다 높은 지대에 있어 금강산 전경을 바라볼 수 있는 곳으로 알려져 있다. 이 그림에는 암자에서 보이는 금강산 봉우리의 장대한 경관이 먹만으로 강렬하게 표현되어 있다. 이 그림이 수록된 <악해첩>은 권섭(權變,1671-1759)이 손자 권신용(權信應,1728-1786)의 회화 공부를 위해 정선에게 그려줄 것을 부탁하여 만들어졌다. 권섭은 정선의 주요 후원자이자, 정선에게 시를 지어 보낼 정도로 우정을 나누었던 인물이다. 화첩에는 <극락암>을 비롯하여 <월송정>, <옹천>, <능파대>, <해산정>, <청간정>, <칠보대>, <정양사>, <만폭동) 등 금강산과 관동지역 일대를 그린 9점의 작품이 수록되어 있다. 아울러 권섭의 발문과 이병연의 시 등 여러 문사들의 글이 함께 실려 있다.

겸재 金剛.關東-1金剛全圖

정선필 금강전도(鄭敾筆 金剛全圖)는 조선 후기 실경산수화풍을 연 겸재 정선(1676∼1759)이 영조 10년(1734)에 내금강의 모습을 그린 작품이다. 1984년 8월 6일 대한민국의 국보 제217호로 지정되었다.

lazy-river.tistory.com

겸재 金剛.關東-2辛卯年楓嶽圖帖

=(전)해악전신첩 (前)海嶽傳神帖>보물 정선 필 풍악도첩 鄭敾 筆 楓嶽圖帖, 신묘년풍악도첩 鄭敾筆辛卯年楓嶽圖帖정선은 금강산 전체를 아우르는 금강전도뿐 아니라 각각의 명소도 따로 떼어

lazy-river.tistory.com

겸재 金剛.關東-3 關東八景等

단발령(斷髮嶺)과 철이헌(鐵伊峴)을 넘어 내금강(內金剛)으로 들어가는 초입에 장안사가 있다. 이 그림의 장안사 앞에는 내금강의 물이 모여 내리는 금강천(金剛川), 그 위에 건립된 비홍교(飛虹

lazy-river.tistory.com

겸재 金剛.關東-4海嶽傳神帖

을 다시 꾸미고자 72세(1747년)에 금강산을 다시 여행하여 36세에 그렸던 그림들을 72세 노대가의 솜씨로 다시 그려낸 것이 (후)이다. 이 화첩에는 21면의 그림과 78세로 생존해 있던 이병연이 쓴 시,

lazy-river.tistory.com

겸재 金剛.關東-5關東名勝帖

겸재 정선은 58세인 1733년 6월, 지금의 경상도 포항 지역인 청하현감(清河縣監)에 부임하여 선정(善政)을 베풀면서도 화필(畫筆)을 놓지 않았다. 그래서 경상도 지역의 명승을 사생(寫生)하였는데

lazy-river.tistory.com