겸재 金剛.關東-5關東名勝帖

<관동명승첩 關東名勝帖>

겸재 정선은 58세인 1733년 6월, 지금의 경상도 포항 지역인 청하현감(清河縣監)에 부임하여 선정(善政)을 베풀면서도 화필(畫筆)을 놓지 않았다. 그래서 경상도 지역의 명승을 사생(寫生)하였는데, 청하의 내연산(內延山) 용추(龍湫) 폭포, 안동의 도산서원(陶山書院), 합천의 해인사(海印寺), 울진의 성류굴(聖留窟), 영양의 쌍계입암(雙溪立岩) 등이 그것이다. 정선은 60세인 1735년 5월 16일, 어머니 밀양 박씨(密陽朴氏, 1644-1735)가 92세의 고령으로 서거하자, 청하현감을 사직(辭職)하고 서울로 돌아와 상을 치렀다. 1737년 5월 어머니의 삼년상을 마쳤는데, 삼년상을 치르는 동안 그림을 그리지 않아 이 시기 작품은 발견되지 않는다. 이후 1년이 지난 1738년 가을에 63세의 정선은 친척 동생인 우암 최창억(寓庵 崔昌億,1679-1748, 60세)을 위해 《관동명승첩(關東名勝帖)》 11폭을 제작했다. 이 화첩에 수록된 작품은 <총석정(叢石亭)〉, 〈삼일호(三日湖)>, <청간정 (清潤亭)>, <시중대(待中臺)〉, 〈죽서루(竹西樓)〉, 〈망양정(望洋亭)〉, 〈월송정(越松亭)〉, 〈해산정(海山亭)〉, 〈천불암(千佛岩)〉 등 동해안의 명승과 <수태사동구(水泰寺洞口)〉, 〈정자연(亭子淵)> 등 한탄강의 모습을 진경산수화풍으로 그려 내었다. 정선이 상(喪) 중에 비록 화필은 놓고 있었지만, 심사묵고(沈思黙考)로 화상(畵想)을 가다듬었기 때문에 이전과 구분되는 완숙한 화풍을 확인할 수 있다. <관동명승첩>의 모든 작품은 겸재 정선이 그림의 제목을 쓰고, '겸재'라고 호를 썼으며, '원(元)', '백(伯)'이라는 정선의 자(字)를 도장으로 찍어 놓았다.

<정자연 亭子淵>

정자연은 강원도 철원군 갈말읍 정연리에 있는 한탄강과 현무암 절벽으로 이루어진 승경(勝景)이다. 월담 황근중(月潭 黃謹中, 1560-1633)이 이곳에 창랑정(滄浪亭)을 짓고 은거했는데, 이로부터 정자가 있는 연못이라 하여 '정자연'으로 불리웠다. 그림에 창랑정이 없는 것으로 보아 창랑정은 병자호란(1636) 때 불타 없어지고 이때까지 건립되지 않았던 듯하다. 한탄강의 현무암 절벽을 일자 부벽준법(斧劈皴法)으로 예리하게 쪼개듯 표현했는데, 농담(濃淡)의 변화와 운필(運筆)의 묘용(妙用)이 자재로워 긴 절벽이 지루하지 않다. 반대편에는 노송과 잡목 숲에 싸인 초가집 몇 채를 그리고, 강안(江岸)에는 큰 나룻배 하나가 매여져 있다. 이 작품이 화첩의 마지막 폭이었던 듯 '무오 가을에 우암 최영숙을 위해 그리다(戊吾秋寓庵崔永叔寫)'라고 써 있다. 이로 보아 1738년 63세의 겸재 정선이 영의정을 지낸 지천 최명길(莲川 崔鳴吉,1586-1647) 증손자로 겸재의 9촌 조카였던 최창억(崔昌億,1679-1748)에게 그려준 것임을 알 수 있다.

<청간정 淸澗亭>

<청간정>은 강원도 고성군 토성면 청간리 일대의 경치를 그린 그림이다. 청간정은 오른쪽 누각형(樓閣形)의 큰 기와집이며, 주변의 건물들은 청간역(清潤驛)의 일부이다. 청간정 앞에 그려진 우뚝 솟은 바위 봉우리는 만경대(萬景臺)로, 만경루(萬景樓)라는 건물이 있었을 정도로 평편한 터가 있었던 듯하다. 만경대 정상에 두 선비가 마주 앉아 있고, 동자(童子)가 지켜 서 있다. 주변으로는 늙은 소나무가 해풍을 맞아 송뢰(松籟, 솔바람 소리)를 토해내고, 만경창파(萬頃蒼波)가 그 앞에 일렁이는 모습으로 그려 놓았다.

<수태사동구 水泰寺洞口>

수태사(水泰寺)는 강원도 금화군(金化郡) 오신산(五申山)에 있던 사찰로 지금은 휴전선 북쪽에 있어서 가볼 수 없는 곳이다.

정선의 스승인 김창흡이 1715년에 여기에서 1년간 머물렀는데, 이병연이 소장한 정선의 그림에 의 「수태사동구」라는 제목을 짓고 시를 남겼을 정도로 사랑했던 곳임을 알 수 있다. 이 그림은 김창협의 「수태사동구」중 '숲이 빽빽하고 아지랑이 더해, 절이 가려지고 (密林重露,遮掩琳宮)"라는 첫 구절을 그림으로 바꿔놓은 듯 울창한 소나무, 전나무에 가려 수태사의 모습은 보이지 않는다. 울창한 술과 백백한 소나무 등을 미가운산법(米家雲山法)으로만 그려내고 단조로움을 깨기 위해 개울 속 돌덩이들을 예리한 부벽준법 (斧劈較法)으로 모나게 처놓아 골기(氣)를 더했다. 보통 겸재가 골산(山)과 토산(土山)을 이상적으로 조화시켜 음양 조화를 추구하던 다른 그림들과는 크게 구분된다. 화면 전체를 음으로만 처리하는 파격적인 대담성을 보여 주고 있다.

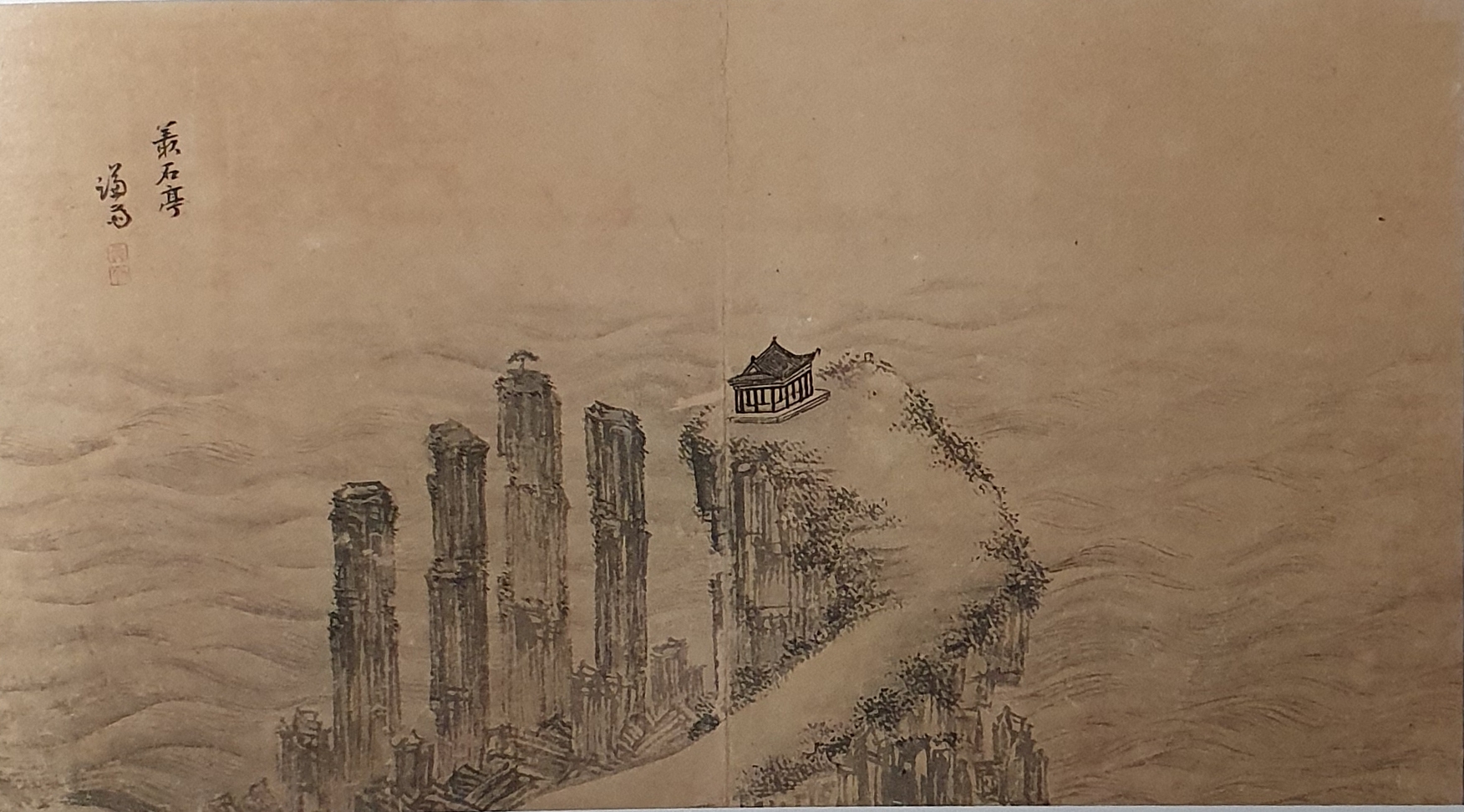

<총석정 叢石亭>

총석정은 관동팔경 중 가장 빼어난 경치라고 불리는 곳으로, 강원도 통천군의 동해안에 있는 주상절리로 이루어진 총석군 (貴石群)과 그 위에 건립된 정자를 통칭한다. 이 그림은 아득히 끝이 보이지 않는 넓은 바다 가운데 해안에서 뻗어나간 주상절리 언덕과 4개의 돌기둥이 그려져 있다. 이 돌기둥은 사선봉(四仙峯)으로 제각기 높이를 다르게 그렸으며, 큰 기와집인 총석정은 총석봉(石峯) 위에 그렸다. 정선은 총석정 주변의 환선정(喚仙亭)과 묘도(卯島)·천도(穿島) 등을 과감하게 생략하고, 사선봉과 총석봉만을 통해 한가운데로 밀어 넣는 대담한 음양조화의 화면구성을 시도하였다. 하지만 총석봉과 사선봉을 넓디넓은 동해 속에 빠뜨린 듯 왜소하게 표현되고 말았다.

<삼일호 三日湖>

삼일호는 삼일포(三日浦)라고도 부르는 천연 호수로 강원도 고성군 동해변에 있다. 호수 주변에는 금강산으로부터 흘러내린 백색 화강암봉들이 온갖 형상으로 서 있는데 그 숫자가 무려 36봉(峯)을 헤아릴 만큼 많다. 호수 가운데 큰 바위섬 하나가 있는데, 신라 때 국선(國仙,花郞)인 영랑(永郞)·술랑(逃郞)·안상(安祥)·남석행(南石行)이 이곳에 왔다가 그 경치에 홀려 3일 동안 돌아가는 것도 잊고 놀았다고 하여 사선도(四仙岛) 또는 삼일호라 한다. 겸재 정선은 삼일호의 전경(全景)을 한 폭에 담기 위해 호수 전체를 화면에 가득 채우고 사방에 호수를 둘러싸고 있는 산봉우리들을 둘러놓는 특이한 구도를 만들었다. 호수 중앙에 사선도가 있어서 중앙이 공허하지 않고, 원경(遠景)에 낮게 깔린 산봉우리 너머로 먼 산이 떠올라서 광활하면서도 아기자기한 정취가 배어 나온다.

<해산정 海山亭>

백천교를 건너 외금강을 벗어나서 남강(南江) 줄기를 따라 10여 리를 동쪽으로 나아가면 고성읍이 나오고, 다시 10리쯤 더 가면 동해 바다와 만난다. 그러니 고성은 금강산과 동해 바다를 좌우 지척에 끼고 있는 천하제일 경승지일 수밖에 없다. 남강은 남쪽 성을 감돌아 흘러가고 금강산 일만이천봉이 서쪽에 병풍처럼 둘러 있으며 동쪽으로 동해의 푸른 물결이 무한히 펼쳐져 있다. 조망 좋은 관아 서쪽 언덕 위에 정자 한 채를 경영했으니 바로 해산정(海山亭)이다. 원경으로는 금강산 암봉들을 담묵(淡墨)의 상악준(霜鍔皺)으로 아련하게 그리고, 근경의 산은 피마준(披麻皴)으로 부드럽게 처리한 다음, 미가송법(米家松法)의 흥건한 묵법(墨法)으로 소나무 숲을 그려 해산(海山)이 내포한 음양의 묘리를 남김없이 표출해 냈다.

<천불암 千佛嵓>

천불암의 정확한 위치는 알 수 없다. 다만 겸재의 제자로 겸재 81세 때 「정겸재수직동추서(鄭謙齋壽職同樞序)」를 썼던 창암 박사해 (蒼巖 朴師海, 1711-1778)는 옹천(遷) 남쪽 골짜기인 옥경동(玉京洞, 일명 천불동千佛洞)을 읊은 시의 두 번째 구에서 "가로 드리워진 만 섬의 진주 비, 영원히 군선의 백옥상 차렸구나.(橫垂萬斛眞珠雨,長設群仙白玉床,)"라고 했다. 겸재 정선이 그린 이 작품은 바닷속에 기기묘묘한 백색 화강암 기둥이 무수히 열립(列立)해 있어 박사해의 시구(詩句)를 연상시킨다. 화강암 기둥들은 합장하고, 배례하고, 북 치고 목탁을 두드리는 등의 사람 모습으로 그렸다. 화강암 기둥은 상악준(霜劉皴)과 소부벽준(小斧劈皴)을 사용해 굳세고 날카롭게 솟구쳐 놓아 양기가 넘쳐나는데, 광막한 바다에 넘실대는 물결의 유연한 파문이 이를 중화시켜 준다. 좌측 하단에 흥건한 묵법으로 그려진 송림(松林)은 그림의 홍일점으로 양기 제압의 효과를 노린 재치라 하겠다. 이는 <수태사동구>를 순음(純陰)의 토산(土山)법으로만 그려낸 것과 대조적인 기법으로 순양(純陽)의 골산(青山)법이라 할 수 있다.

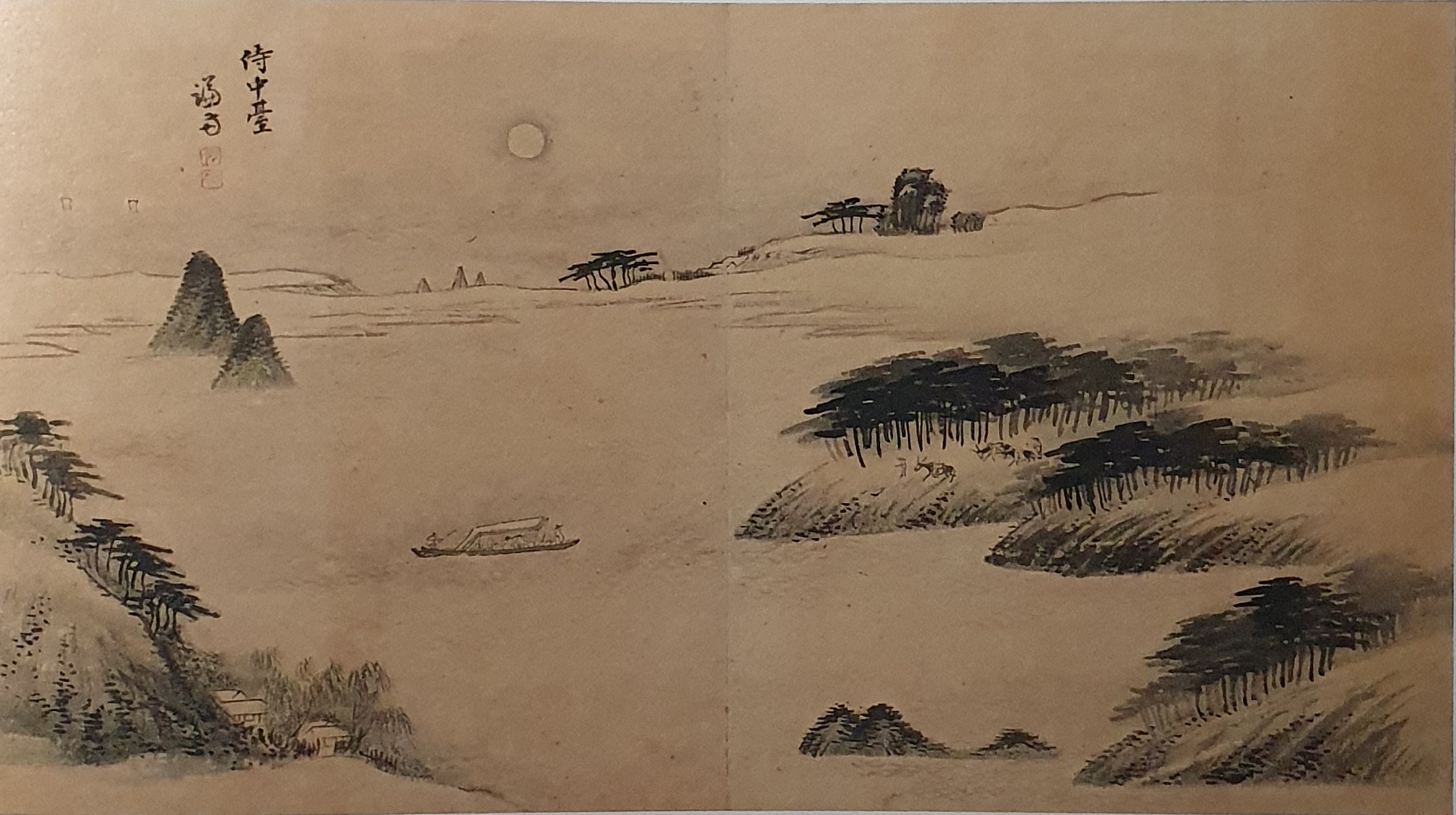

<시중대 侍中臺>

흡곡현(歙谷縣, 현재 강원도 통천군) 동해변에는 석호(潟湖)인 시중호와 시중대가 있는데, 강릉 경포대(鏡浦臺)와 갑을을 다투었다고 한다. 김창흡은 정선이 이병연에게 그려준 그림을 보고 「시중대 중추 달밤 뱃놀이(侍中臺中秋泛月)」라는 제목의 시를 지었는데, 이 시를 주제 삼아 다시 이 작품을 그린 것으로 짐작된다. 그래서 이 작품은 시중호에서 둥근달이 휘영청 밝은 밤 뱃놀이 하는 모습을 그려 놓았다. 호수의 물결은 잔잔하고, 뱃사공이 삿대로 배를 호안(湖岸)으로 밀고 있다. 두 선비는 배에 앉아 이야기를 나누고, 뱃머리에 서 있는 선비는 호숫가를 바라보는데, 그곳에는 선비들이 타고 온 나귀 세 마리와 두 명의 구종(驅從)이 기다리는 것으로 보아 뱃놀이가 끝나는 시점으로 보인다.

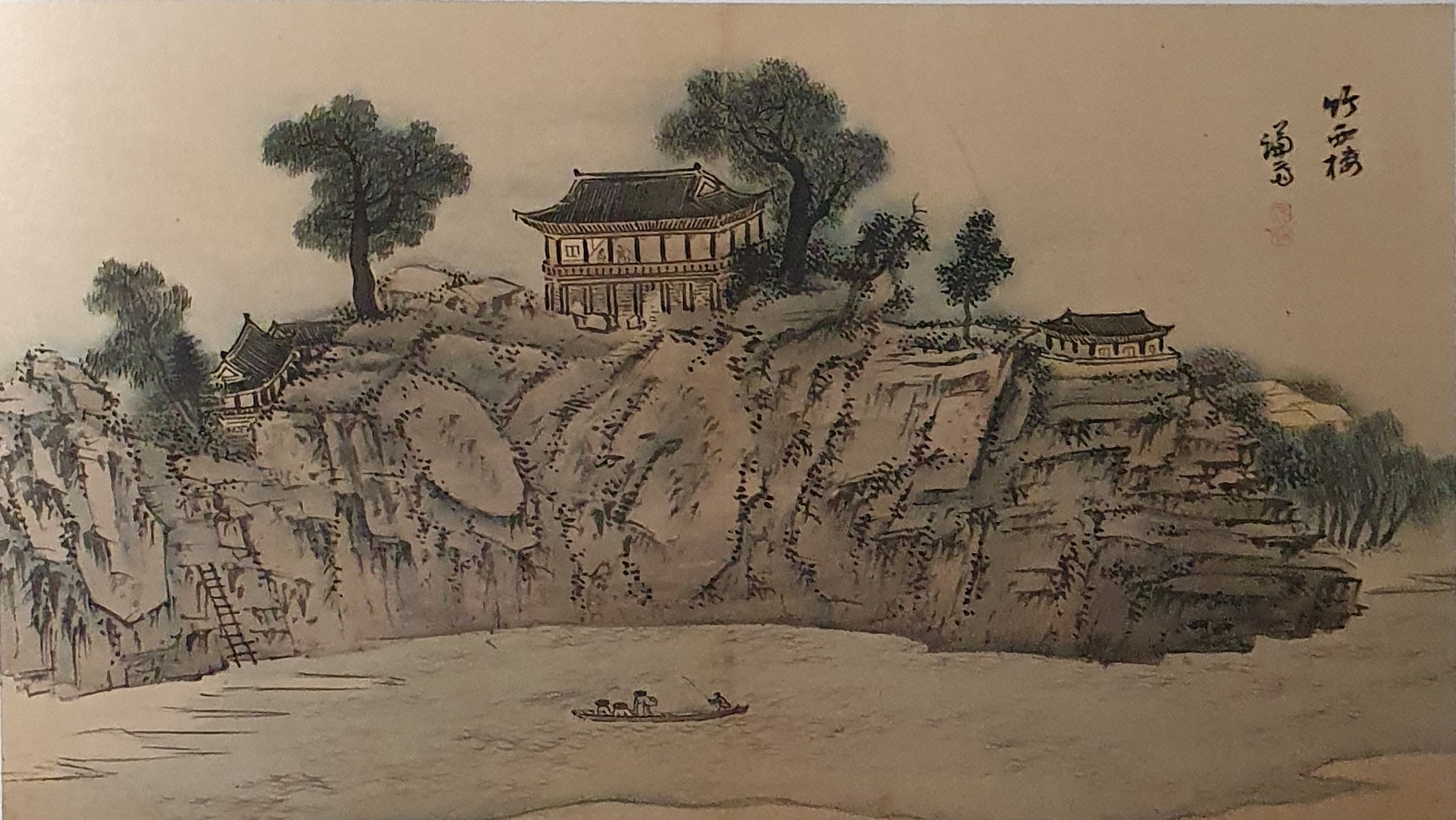

<죽서루 竹西樓>

강원도 삼척시 죽서루는 관동팔경 중 하나로 꼽히는 명승지로 오십천(五十川) 석벽(石壁) 위에 자리하고 있다. 고려시대에 건립하여 1403년 대대적으로 중창하고 현재까지 보존되고 있다. 중앙에 그려진 2층 누각집이 죽서루이고, 동쪽이 연근당(燕議堂), 서쪽이 응벽헌(凝壁軒)이다. 죽서루 주변은 노거수(老巨樹) 몇 그루만 그려 죽서루의 오랜 역사를 증명하고 있다. 바위 절벽을 대부벽준법(大斧劈皺法)으로 크게 쪼개듯 표현하고 요구(堯韮, 산부추)의 표시인 듯 바위 틈서리에는 태점(點)을 많이 찍어 놓았다. 죽서루 앞 오십천은 넓고 잔잔해 수담(修潭)이라고 불렀다. 여기에 배를 띄워 뱃놀이를 하는 모습을 그렸는데 이로 인해 죽서루가 더욱 웅장해 보인다. 죽서루 위에는 세 명의 여인이 난간에 기대어 수담을 내려보고 있어 배 안의 선비들과 조용된다.

<망양정 望洋亭>

관동팔경 중 하나인 망양정은 고려시대에 경북 울진군 기성면 망양리 해변 언덕에 건립되었다가 조선 세종 때 채신보(蔡申保, 1420-1489)가 망양리 현종산(懸鐘山)으로 옮겼다고 한다. 이 작품은 현종산 자락과 동해 바다가 맞물리는 절벽 위에 높이 지어진 망양정의 모습을 실감나게 그렸다. 그림을 보면 불끈 솟구친 수직 절벽 위에 정자가 있는데, 규모가 웅장한 팔작지붕의 기와집으로 석축을 높이 쌓아 망양(望洋, 대양을 바라봄)의 정취가 더해질 것 같다. 절벽은 피마준(披麻皴)과 상악준(霜鍔鮫)을 섞어서 분방하게 그려 높고 험준한 느낌을 준다. 소나무 숲의 짙은 먹빛과 끝없이 넘실대는 동해 바다의 푸른 물결이 신묘한 대조를 이룬다.

<월송정 越松亭>

월송정은 현재 경북 울진군 평해읍 월송리 동해변에 있는 정자로 관동팔경의 하나로 꼽히는 명승이다. 월송정 주변은 푸른 소나무가 만 그루, 흰 모래는 눈 같으며, 정자 북쪽의 석봉(石峰)은 마치 움츠린 용이 날카로운 뿔을 드러내고 있는 것 같다. 평해진다. 정선은 키 큰 소나무가 빽빽히 들어선 송림(松林)을 화면 중앙에 포치(布置)하고, 창윤임리(蒼潤淋漓, 짙푸르름이 흥건히 배어남)한 발묵법(潑墨法)으로 송림을 먹구름처럼 칠해 놓았다. 송림 뿐만 아니라 그림 전체가 여름 아침 물안개가 낀 듯 느낌으로 그려졌다. 월송정은 지금과는 다르게 1층을 석축으로 쌓은 듯한 돈대(臺) 위에 누각이 서 있는 모습으로 그려 놓았다.

겸재 金剛.關東-6通川門巖等

통천문암(通川門巖) 강원도 통천군에 있는 문암은 두 개의 바윗돌이 마주 보고 서 있어, 사람이 그 사이를 길 삼아 왕래하여 마치 문 같았다고 한다. 정선의 지기들은 이 문암을 수없이 시로 노

lazy-river.tistory.com