칠선생시화첩 七先生詩畵帖

정선 조선, 1746년 종이에 수묵담채 17면 각 23.5×15.2 cm 삼성문화재단

중국 송(宋)대 성리학자 주돈이(周敦額)·정호(程類)·정이(程頭).장재(張載)·소옹(邵雍) 5인의 시의 (詩意)를 담은 그림에

무이산(武夷山) 전도,

성리학을 집대성한 주자(朱子)주희(朱熹) 의 시 「무이도가 (武夷權歌)」를 그린 <무이구곡도),

그리고 조선조 성리학의 대가 이황(李滉)을 그린 <도산퇴계(陶山退溪)>가 수록되어 있는 화첩에

박필기 서문 朴弼琦 序文 붙인 도첩이다.

총 17면으로 맨 앞에는 박필기(朴弼琦, 1677-1757)의 서문이 있고, 이어 5인의 송나라 성리학자들이 그려졌으며, <무이산전도>와 <무이구곡도), 이황을 그린 그림이 자리 잡고 있다.

그림의 각 폭에는 그림과 관련된 글이 있는데, 글씨는 당대 최고의 서예가였던 이광사(李匡師,1705-1777)가 썼다고 전해진다. 이광사는 이 작품 외에도 <사공도시품첩(司空圖詩品帖)》 (국립중앙박물관 소장)에도 글을 썼는데, 이를 통해 정선과 이광사의 교류 관계를 알 수 있어 중요하다. 특히 <무이구곡도>는 전도와 구곡의 각 세부 그림이 완전한 세트로 구성되어 있는 유일한 작품이어서 그 중요성을 더한다. 정선 인물화와 산수화의 모든 면을 볼 수 있으며 작품의 격도 매우 뛰어나다.

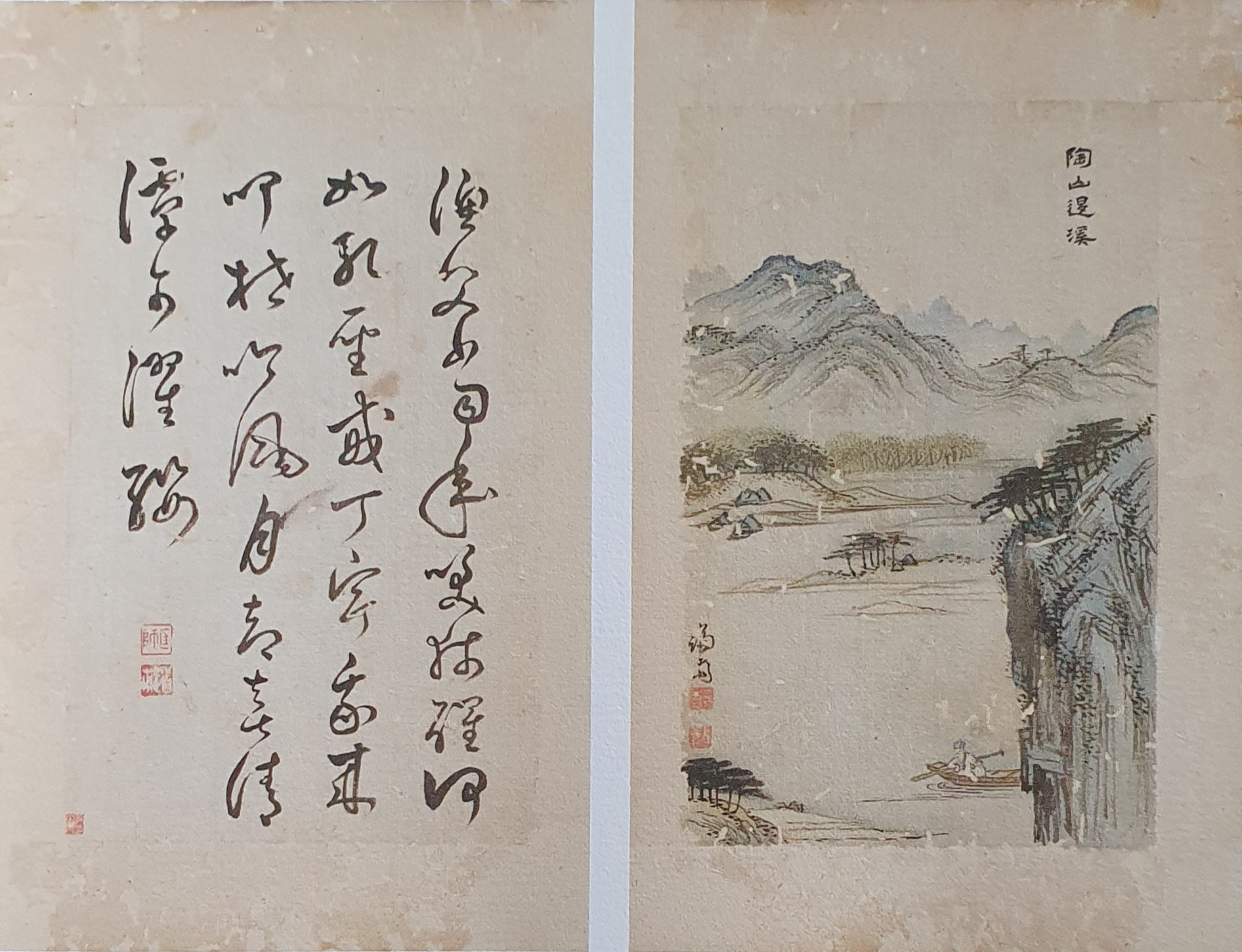

도산퇴계 陶山退溪

漁父當年笑獨醒

어부가 당시에 홀로 깨어 있는 이를 비웃었는데

何如孔聖戒丁寧

공자께서 정녕히 경계하신 말씀과 어떠한고

我來叩櫃吟風月

내가 와서 노를 두드리고 풍월을 옳으니

却喜清潭可濯機

맑은 못에 갓끈 씻을 수 있음이 기쁘도다

박필기 서문 朴弼琦 序文

칠선생시권에 쓰다

내가 본 겸재(謙齋)의 그림이 많은데, 이 그림처럼 정묘한 득의작은 대체로 드물었다. 문장(文章)에는 본래 신(神)이 있으니, 단청(丹青, 그림)에 유독 신이 없겠는가. 나는 알겠노라, 겸재가 당대 제일의 명화가로서 옛날 제일의 명현 주돈이(周敦額)·정호(程類)·정이(程頭)-장재(張載)·소옹(邵雍)·주희(朱熹)·이황(李滉) 일곱 선생의 시의 (詩意)를 그릴 적에 응당 그의 마음과 정신이 융회되고 고무되었을 것이므로, 자신도 모르게 천기가 유동하여 조물주조차도 그 신비로움을 숨기지 못했을 것이다.

아, 기이하도다. 공경하고 완상할 만하도다........