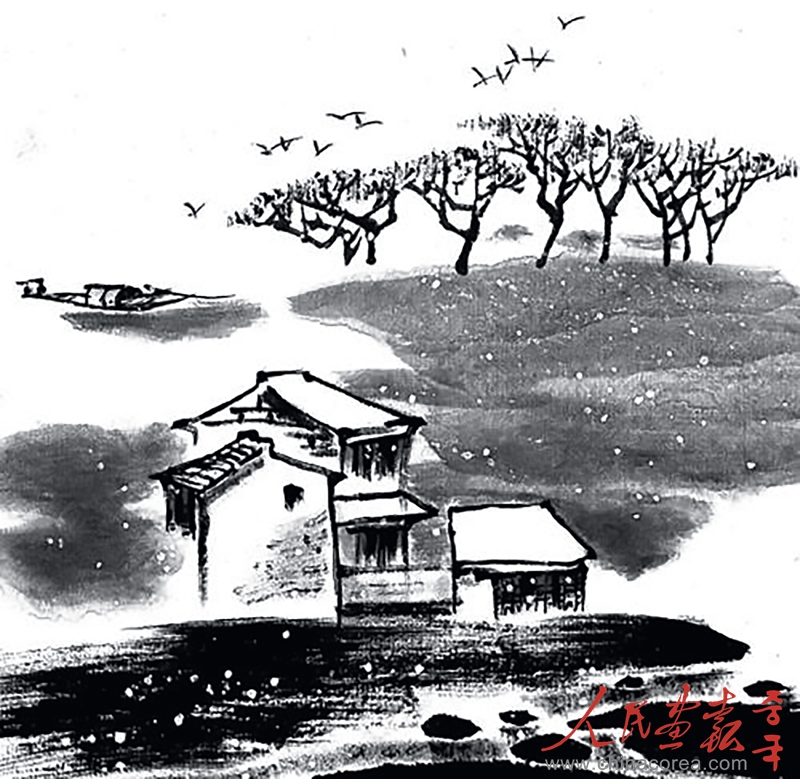

<범운(范雲)-이별의 시(別詩)>

洛陽城東西,長作經時別。

낙양성동서 장작경시별

昔去雪如花,今來花似雪。

석거설여화 금래화사설

낙양성의 동쪽과 서쪽에서 살지만,

늘 오랜 이별을 하네.

지난번 헤어졌을 땐 눈이 꽃처럼 날더니

昔去雪如花

이번에 만날 땐 꽃이 눈 같구나.

今來花似雪

위진남북조 시대의 남조 梁(양) 나라의 문신 범운(范雲)이 廣州(광주)刺史(자사)로 있을 때의 작품 이다.

예로부터 물류(物流)는 ‘물(水)’을 따라 일어났다. 강을 끼고 물적·인적 교류의 거점으로 번영한 도시들 가운데 중국역사상 가장 오래된 곳이 낙양(洛陽)이다. 요즘엔 중국어 발음 뤄양으로 통하지만 일찍이 한국인들에게 ‘낙양’으로 친숙했다. “낙양성 10리 하에 높고 낮은 저 무덤은 영웅호걸이 몇몇이며 절세가인이 그 누구냐……” 굿거리장단 경기 소리의 ‘성주풀이’에 등장하는 바로 그 ‘낙양’. 그야말로 동북아 한자 문명권내 사람들의 영원한 정신적 고도로서, 장안(오늘날의 西安)과 더불어 화려하고 장중한 대도시의 상징이었다.

낙양은 대륙의 중서부, 황하 중류에 위치하며 그 지류인 낙수(洛水 또는 洛河)와 함께 해왔다. 하·은·주를 비롯해 이후 13개 왕조의 수도였던 만큼, 고대 유적지가 흔하다. 그래도 서에서 동으로 흐르는 낙수 양변 30Km안에 고대왕조의 대규모 유적지가 다섯 개나 발굴된 것은 세계적으로 드문 일이라고 한다. 洛陽이란 洛水의 북쪽에 위치한다는 뜻이다. 서에서 동으로 흐르는 강, 그 남쪽에서 해가 뜨므로 햇빛이 늘 강의 북쪽에 비치게 된다. ‘볕 陽’자가 들어가는 중국의 지명은 대부분 이런 유래를 갖는다. 한편, 낙양 북쪽의 북망산(北邙山)은 본래 풍광이 수려한 명산이었으나 명당자리를 찾는 왕후(王候) 고관대작들 때문에 공동묘지의 은유가 되고 말았다.

한나라 이래 정치도시이자 경제도시로 번영했던 낙양. 몇백년 후, 당나라가 장안으로 도읍을 옮기며 정치적 위상은 퇴색했으나 황하를 통한 경제도시 기능은 지속되었다. 장강(長江)변의 남경(南京)과 함께 현대에 들어서도 그 존재감은 여전하다. 고대 이래 모란 재배가 발달해서 낙양을 ‘모란의 도시(牡丹城)’로 별칭하는데, 중국인들에게 ‘꽃 중의 꽃’인 모란의 부귀한 이미지를 ‘고도 중의 고도’ 낙양에 비유한 것이다. 낙양은 고대 중국에서 부호가 가장 많은 도시였다는 이력과 더불어, 개혁개방 이래 화려한 네온사인이 많아져 ‘전기사용량 세계 최대의 대도시’라는 이색적인 기록을 보유하고 있다.

항구나 나루터는 오늘날 공항이나 기차역 같은 곳, 늘 ‘길 떠남’과 ‘헤어짐’의 장소이자 많은 사연이 어우러지는 공간이었다. 전세계 어디서나 실시간 통신이 가능한 요즘과 달리 그 옛날 ‘떠남’ 혹은 ‘떠나 보냄’이란 재회의 기약없는 이별이었기 마련이다. 낙양 동서로 가로놓인 강물을 따라 이별의 행렬이 생겨나곤 했으리라. 꽃 같은 눈발이 날리기도 하고 눈 같은 꽃비가 내리는 계절이기도 했을 것이다. 이 시의 매력은 후반부 3-4구에 있다. 지난 날(昔)-지금(今), 가고(去) 오는(來), 꽃 같은 눈(雪如花), 눈 같은 꽃(花似雪)…… 이 절묘한 대구로 천고에 회자되는 명구가 되었다. 대립된 개념들이 하나로 엮여 마치 이별도 만남도, 슬픔도 기쁨도, 돌고 도는 우주운행의 일부이자 한 인생사의 양면임을 일깨우는 듯하다. 신파조가 아닌 절제된 감성이 오히려 여운을 더한다.

*범운(AD 451-503)은 남조시대의 문인으 로 자가 언룡(彦龍), 지금의 허난(河南)성 비 양(泌陽)현 서북지역 출신이다. 중국사의 시대구분에서, 최초의 본격 통일제국 한나라가 망하고 '삼국지'의 스토리인 위촉오 대결 시기를 거쳐 위나라의 승리가 진(晉)나라 로 이어진 후 수나라의 재통일까지를 위진남 북조 시대라 한다. 북위, 북제(한족왕조 魏, 齊와 구분하기 위해 北魏, 北齊라 함) 를 비롯한 북방의 유목민 왕조들을 북조, 남쪽의 건강(建康, 오늘날의 南京)에 도읍한 한족왕조들을 남조라 부른다. 송-제-양(梁)-진 (陳) 왕조가 길게는 60여 년 짧게는 20년 정 도의 수명으로 교체된 남조시대, 범운은 송- 제-양나라 세 왕조에 걸쳐 살았고 두 왕조에 서 벼슬을 했다.