관폭도觀瀑圖

한 선비가 기울어진 소나무에 손을 걸치고 시원하게 흐르는 폭포를 바라보고 있는 장면이 표현된 부채 그림이다. 18세기에 간행된 개자원화전(芥子園畫傳)』의 인물옥우보(人物屋宇譜)』에는 <관폭도> 속 인물의 자세와 동일한 판화가 수록되어 있다. 정선은 이 화보를 참고하여 그렸을 것으로 생각된다. 정선은 그림의 왼쪽에 짤막한 글을 남겼다. 글의 내용은 "삼용추 목포 아래에서 유유히 남산을 바라본다(三龍湫瀑下悠然見南山)"이다. 삼용추는 내연산에 흐르는 폭포로 정선이 현감으로 부임했던 청하현의 명승지이다. 뒷 구절은 도연명(陶淵明, 365-427)의 음주(飲酒)」에서 한 구절을 인용한 것이다. 정선은 글에 있는 폭포와 산을 부채 화면에 명확하게 그려 넣었다. 그러나 그림 속의 인물은 원경의 산이 아닌 화면의 오른쪽 아래에 묘사된 폭포를 바라보고 있다. 이 인물의 행동은 글의 내용과 일치하지 않는다. 이러한 불일치에는 표면적으로 드러난 그림의 주제인 '관폭' 속에 또 다른 숨겨진 의미가 있을 것으로 추정된다.

송지문시의도 宋之問詩意圖

송지문(宋之間, 660-712)은 중국 당나라 초기에 활동한 시인으로 그 명성이 후대에 전해질 정도로 높았다. 그는 저장성(浙江省) 항주(杭州)의 영은산(靈隱山)에 있는 영은사(靈隱寺)에 올라 넓게 펼쳐진 경치를 바라보며 시 한 수를 읊조렸다. 그 시는 「전당시(全唐詩)」에 수록된 「영은사」로, 정선은 이 시의 한 구절인 "누각에서 창해의 해를 바라보고, 문은 절강의 조수를 마주하였네 (樓觀滄海日,門對浙江潮)"을 부채 화면에 그려 내었다. 영은사의 누각과 그 안에서 반대편을 바라보는 한 인물, 점점 다가오는 파도, 그리고 저 멀리 바다 너머에 떠 있는 붉은 해가 어우러지며 시구(詩句)의 정취를 자아내고 있다.

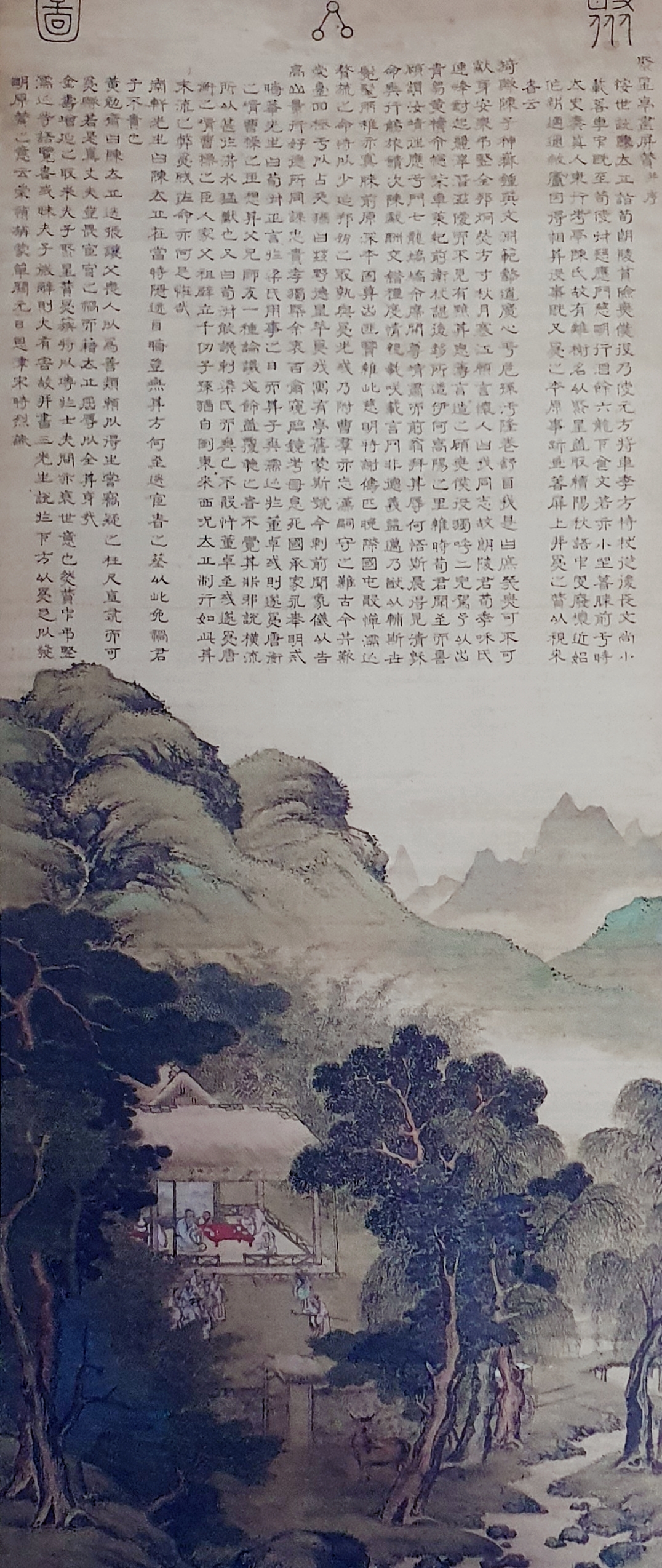

취성도 聚星圖

중국 후한(後漢)대 인물인 진식(陣寔, 104-186)이 순숙(筍淑, 83-149)의 집을 방문했을 때, 황실에서 천문을 보는 관리인 태사(太史)가 '덕이 있는 별[德星]들이 한자리에 모였다'라고 황제에게 보고를 올렸다는 고사를 그린 것이다. 이들이 모였던 취성정(聚星亭)은 후에 중수하게 되었을 때 주자(朱子)가 공사를 돌봐 주었고, 진식의 후손들이 이 고사를 그림으로 그려 왔을 때 찬문을 써주기도 해서 이후 조선의 성리학자들 사이에서도 이 주제의 그림이 매우 유명해지게 되었다. 화면을 상하로 나누어 상단에는 제목과 더불어 단정한 예서체(隸書體)의 찬문이 있는데, 찬문은 주자의 찬문, 장식(張栻), 황간(黃榦)의 논설, 송시열의 발문으로 되어 있어 눈길을 끈다. 전반적으로 채색이 많이 들어가 있으나 정선 특유의 꼼꼼한 필치가 잘 나타나 있어, 정선이 일반 인물화에도 뛰어났음을 보여주는 수작(秀作)이다.

<끝 부분 송시열 선생의 발문>

全壽增越之、取朱夫子聚星贊為帳,將以傳於士夫間,亦衰世意也,然贊中市野溝通等法覽者或味夫子微辭,则大有害,故幷書三先生說於下方,以為足以發明原贊之意云泰被施蒙單間元日,恩津宋時烈識,

김수증(金壽增) 연지(延之)가 주부자(朱夫子)의 취성찬(聚星費)을 가지고 족자로 만들어 장차 사대부 사이에 전하려 하니, 또한 쇠퇴한 세상을 염두에 둔 뜻이다. 그러나 찬문 가운데 조수(弔賢 환관에게 조문하다), 유적(講述 발을 담그다) 등의 말은 보는 사람들이 혹시라도 주부자의 온미한 말을 알아돼지 못한다면 크게 해로울 것이다. 그리하여 세 선생(三先生 주희, 황간, 장식)의 말씀을 아래에 함께 적었으니, 찬문의 본래 뜻이 충분히 밝혀지리라 생각한다. 숭정(崇載) 전동단알(旃蒙單闕, 을묘년, 1675) 정월 초하루에 은진(恩津) 송시열(宋時烈)이 기록하다.