여산초당 廬山草堂

여산(山)은 중국 장시성(江西省)에 있는 명산으로, 주(周)나라 현자인 광속(俗)이 왕의 부름을 피하여 이곳에 초당을 짓고 은거하다가 신선이 되어 올라가고 빈 집만 남았으므로 광려산(山) 혹은 광산(山)·여산(山) 으로 불리게 되었다 한다. 그러나 이 그림은 광속의 고사가 아닌 당(唐)나라의 시인 백거이(白居易,772-846)의 여산초당을 그린 것이다. 여산초당기 (廬山草堂記)에 묘사된 여산초당은 북쪽엔 향로봉(香爐峯), 동쪽엔 폭포가 있으며, 남쪽 네모난 연못(方池)에 백련(白蓮)이 피어 있고, 개울 따라 늙은 소나무와 삼나무가 있어 그 키를 알 수 없다 했다. 겸재 정선은 이 글을 읽고 시정과 화흥이 넘쳐 이 그림을 그린 듯하다. 초당에 앉은 백거이의 모습은 정선이 자주 그리던 전형적인 조선 사대부의 모습으로 붉은 난간을 두른 초당에 앉아 백련이 핀 연못과 벌레 쪼러 거니는 단정학(丹頂鶴)을 바라보고 있다. 초당 뒤편의 대나무, 주변의 소나무와 향나무, 동구의 소나무도 정선의 진경산수화풍으로 그려 놓았다. 혹시나 백거이의 여산초당임을 잊을까 봐 동구 밖의 동자는 중국풍의 벨대를 어깨에 메고 초당으로 오르는 모습으로 그려 놓았다. 둥근 돌이 쌓여 있는 듯 표현하는 반두준(礬頭皴), 와운준(渦雲皴) 과 수직 절벽의 필법, 대담하고 짙푸른 수목 등이 정선 특유의 화법이라서, 그가 진경화풍을 확립해 정형산수(定型山水)에 응용하는 단계인 70대 중반 이후의 작품이라 생각된다.

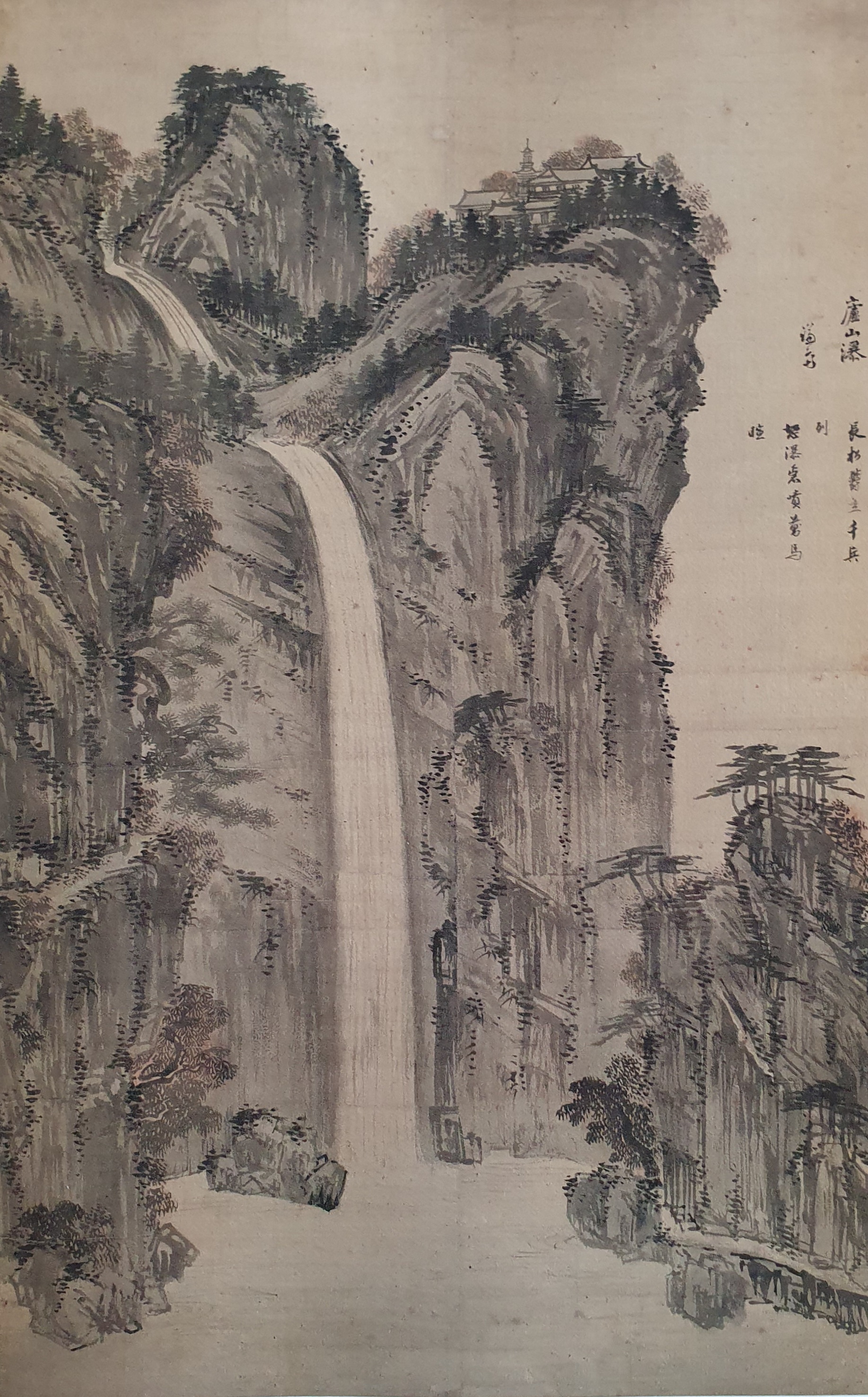

여산폭 廬山瀑

여산은 중국 장시성(江西省) 구강현(九江縣)에 위치한 중국의 명산 중 하나이다. 특히 여산은 폭포가 아름답기로 유명하여 중국의 역대 문장가와 시인들이 이곳에 방문하여 그 경관을 감상한 후 글을 남겼다. 정선의 <여산폭>은 시선(詩仙)으로 칭송된 이백(李白, 701-762)이 이곳의 폭포를 보며 읊조린 망여산폭포(望廬山瀑布)」라는 시가 표현된 작품이다. 정선은 세로로 긴 화면에 아래에서 위를 바라보는 시점인 고원법(高遠法)을 채택하였다. 그 결과 이 그림에는 높고 거대한 암벽과 그 꼭대기에서 수직으로 쏟아지는 거센 폭포의 모습이 더욱 웅장하게 표현되어 있다. 특히 이 폭포 앞에 그려진 작은 암석 봉우리는 그 크기가 여산 폭포와 대비되면서 여산 폭포의 장대함을 더욱 부각시킨다. 이러한 표현은 여산 폭포의 장엄함을 노래한 이백의 시와도 잘 어울린다. 폭포가 떨어지는 바위 절벽의 정상에는 무수히 많은 소나무들이 빽빽하게 들어차 있다. 이에 대해 정선은

제발에서

*장송(長松)은 울창하여 천 명의 병사가 열을 선 듯하고, 성난 물줄기 급히 쏟아지니 만 마리의 말이 소리를 치는 듯하도다 (長松鬱立千兵列 怒瀑急噴萬馬喧)"라고 압축적으로 표현하였다.

하경산수도 夏景山水圖

화보풍의 남종화법과 절파화법(浙派畵法)이 절충된 정선의 산수화이다. 정선은 두 개의 서로 다른 성격을 띠는 화법을 활용하여 거대한 산수화 한 폭을 완성하였다. <하경산수도>의 전체 구성에서 절파를 대표하는 대진(戴進, 1388-1462)의 영향이 뚜렷이 감지된다. 절파는 북송의 이곽파(李郭派)와 남송의 마하파(馬夏派)를 절충한 화풍으로 조선 전기에 크게 유행하였다. 기울어진 형세를 띄고 있는 거대한 주산(主山)과 먹의 강한 흑백 대조는 절파 화풍의 영향을 보여 준다. 오른쪽에 무게를 두고 화면이 크게 3개로 분할되는 구성 역시 절파 화풍에서 영향을 받은 것이다. 반면 정선은 여러 종류의 나무를 남종화법의 나무를 그리는 방식으로 묘사하였다. 또한 그는 일부 산들에 남종화법의 대표적인 기법인 피마준을 사용하였다. 정선이 기존의 유행한 여러 화법을 습득하여 자기화(自己化)한 양상을 보여 주는 대표적인 작품이다.

*발문 해석

'그림에 보이는 검푸르고 기이한 바위산, 졸졸 흐르는 작은 냇물, 큰 버드나무와 우거진 대숲, 이엉을 올린 누각과 사립문 등이 운무가 자욱한 사이로 가려졌다 드러났다 하여 매우 윤택하고 무성한 운치를 풍기니, 바로 겸재옹 중년기의 가장 득의작으로써 진실로 보배로 삼아 완상할 만하다. 우연히 먼지가 자욱한 도성에서 이 그림을 감상하게 되었는데, 노쇠한 눈이 갑자기 밝아질 정도였으나, 다만 어찌 하면 이 그림 속으로 들어가, 난간에 기대어 시를 읊조리며 멀리 바라보는 사람과 마주 앉아서 세상을 초월한 맑고 그윽한 즐거움을 함께 누릴 수 있을까? 동사백(董思白,思白: 동기창의 字)이 <망천도(川圖)>에 화제를 쓰기를, '이 그림은 인간세상을 아주 잊을 수 있는 수단이다. 나귀 방울 소리와 말동 가득한 저자 밖에선 살 방도를 찾을 수 없다고 그 누가 말했는가?'라고 하였다.

계사년(1773) 소춘(小春 10월)에 표암(豹菴, 강세황의 號)이 쓰다.'