客夜(객야)-杜甫(두보)

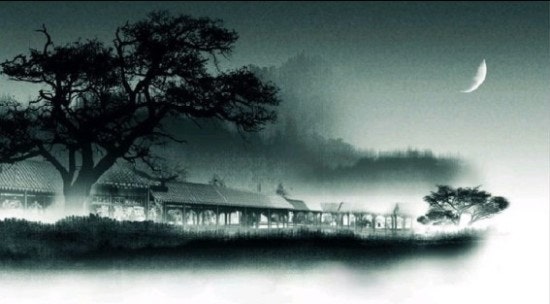

<나그네의 밤>

客睡何曾著(객수하증착),

秋天不肯明(추천불긍명)。

捲簾殘月影(권렴잔월영),

高枕遠江聲(고침원강성)。

計拙無衣食(계졸무의식),

途窮仗友生(도궁장우생)。

老妻書數紙(노처서수지),

應悉未歸情(응실미귀정)。

<원문출처> 客夜/ 杜甫

全唐詩-卷227/維基文庫,自由的圖書館

-----------------------------------

나그네가 언제 잠을 이룬 적이 있었는가,

가을 밤은 날이 밝으려 하지 않네.

발 말아 올리니 지는 달 그림자 남아 있고

베개 높이 베니 먼 강물 소리 들린다.

살아가는 일이 서툴러 입고 먹을 것이 없고

곤경에 처하니 친구에게 의지한다네.

늙은 아내가 편지를 여러 번 보냈으니

돌아가지 못하는 이 괴로운 심정을 알려야겠네.

------------------------------------

○ 何曾(하증) : 언제 ~한 적이 있었는가.

○ 不肯(불긍) : ~하려고 하지 않다.

○ 著(착) : (잠이)들다.

○ 明(명) : 날이 밝다. 동이 트다.

○ 残月(잔월) : 새벽의 희미한 달. 거의 져 가는 달.

○ 高枕(고침) : 베개를 높이다.

○ 計拙(계졸) : 생계를 도모하는 일이 서투르다.

○ 途窮(도궁) : 어려운 곤경에 처하다. 막다른 길에 이르다.

○ 仗友生(장우생) : 친구에게 의지하다.

○ 悉(실) : 알다.

○ 未歸情(미귀정) : 돌아가지 못하는 괴로운 심경.

------------------------------------

이 시는 전당시(全唐詩)에 실려 있으며 당(唐) 대종(代宗) 보응(寶應) 元年(원년:762) 가을 두보의 51세 때 재주(梓州)에서 지은 시이다.

그 당시 두보는 조정(朝廷)으로 귀환하는 엄무(嚴武)를 배웅하러 잠시 면주(綿州)에 갔다가, 성도(成都)의 서지도(徐知道)가 반란을 일으켜 성도에 있는 초당으로 돌아가지 못하고 성도의 동쪽에 있는 재주(梓州)로 피난하였다. 고향으로 돌아가지 못하는 나그네의 몸이 된 가을밤에 고향으로 돌아가고픈 애절한 심정을 표현한 시이다.

엄무를 송별 하는 시는 당시삼백수에 奉濟驛重送嚴公四韻(봉제역중송엄공사운)이라는 제목으로 실려있다.

------------------------------------

두보(杜甫, 712년 ~ 770년)는 중국 당나라 때의 시인이다. 자는 자미(子美) 호는 소릉야로(少陵野老). 중국 고대 시에 지대한 영향을 미쳐 시성(詩聖)이라 부르며, 그의 작품은 시사(詩史)라 부른다. 이백과 함께 이두(李杜)라고도 일컬으며, 정의가 없는 경제구조로 고통받는 민중들의 고단한 삶을 시로 묘사한 민중시인이다