겸재 정선(謙齋 鄭敾/1676~1759)

조선 후기의 화가 로 관념적인 남종화(南宗畵)에서 벗어나 조선의 실제 풍 경을 담은 진경산수화를 확립시켰다.

정선의 진경산수화는 65세 무렵 원숙한 경지에 올랐는데, 이때가 바로 정선이 양천현의 현령으로 근무하였던 때이다.

양천현은 오늘날의 강서구 일대를 관할하던 지역으로, 겸재정선기념관이 위치한 궁산 아래는 정선이 만5년 동안 근무했던 양천현아(陽川懸衙)가 있던 곳이다.

양천현령으로 재직하는 동안, 이병연과 시.화를 교환하며 기념비적 역작을 남기게 되 는데, 그것이 《경교명승첩》(1740~) 이다.

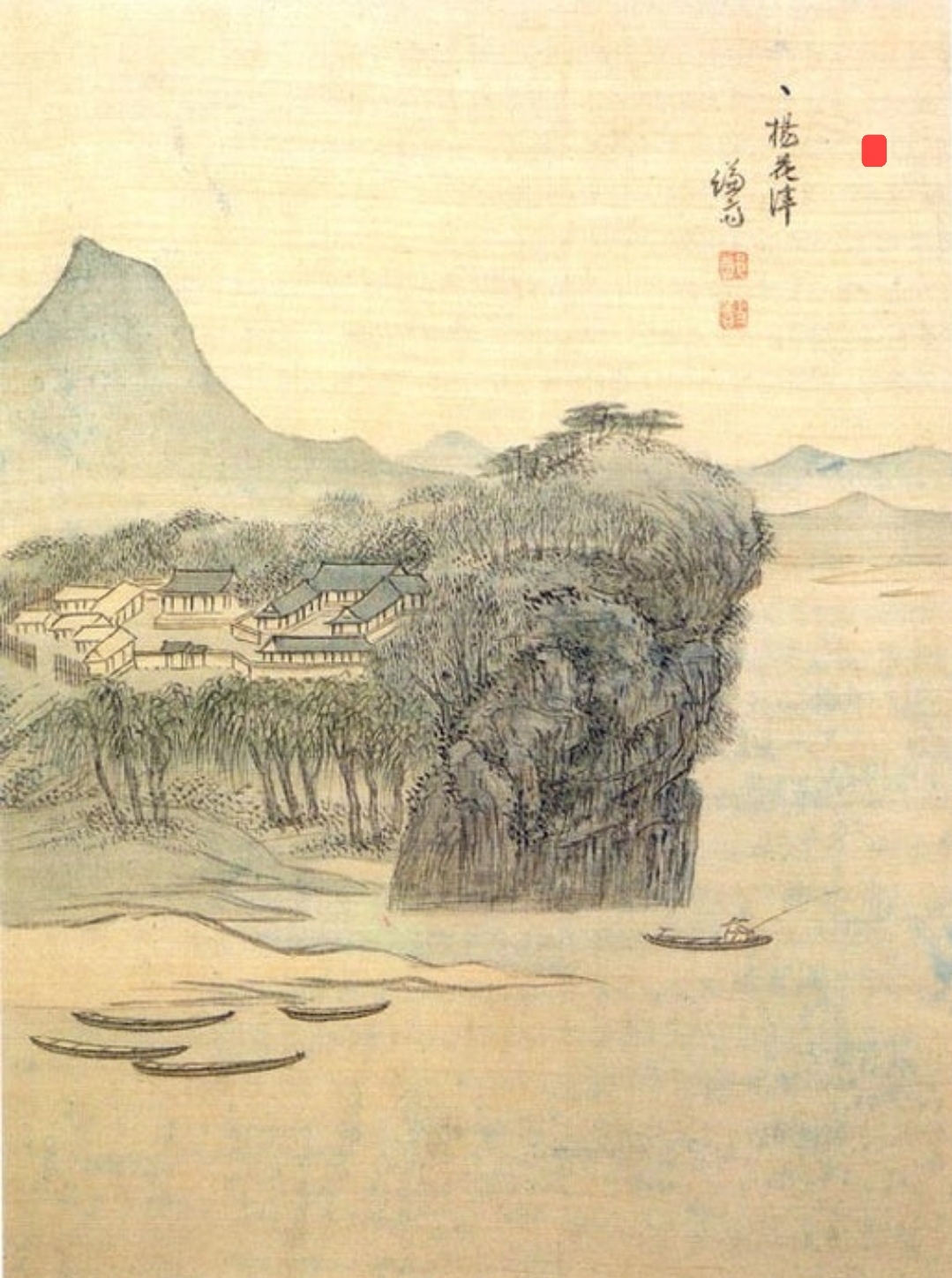

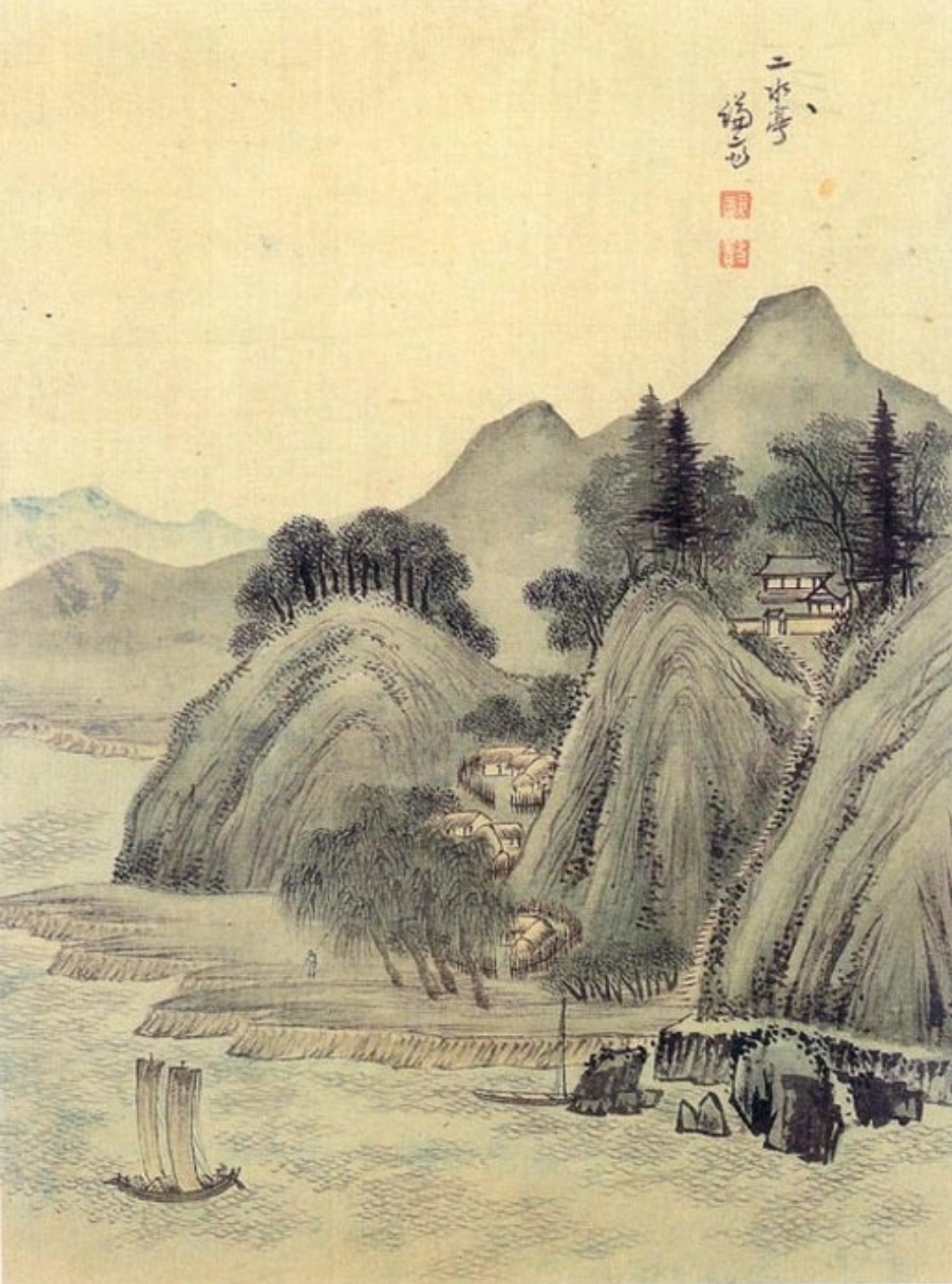

그리고 《양천팔경첩》(1742년) 등을 제작 하는 등 강서 지역의 뛰어난 승경을 화폭에 담았다.

이들 그림에서는 이전의 정선 특유의 힘차고 강한 필묵법이 아닌 한강을 따라 강변의 승경을 부드러운 선묘와 서정적인 선염, 혹은 청록색을 풍부하게 사용하는 등 전체적 으로 섬세하고 부드러운 맛을 보여주어 정선의 진경산수화의 폭과 깊이를 다시 한 번 넓고 깊게 하는 기회가 되었다.

양천팔경첩(陽川八景帖)

현재 서울 강서구 개화동 332의 12 에 있는 개화산 약사사의 겸재 당시 모습이다. 그때는 주룡산(駐龍山) 개 화사(開花寺)라 했기 때문에 개화사 로 그림 제목을 삼았을 것이다. 주룡산은 안산의 수리산과 인천의 소래산 줄기가 뻗어 나와 한강변에 솟구친 산으로 양천현아의 뒷산인 성산에서 보면 서북쪽에 위치한다. 신라 때 이 산에 주룡(駐龍) 선생이라는 도인이 숨어 살며 수도하고 있었다. 그는 매해 9월 9일이 되면 동지들 두세 명과 함께 이 산 높은 곳에 올라가 술을 마시곤 했다. 그는 그 술 마시는 행사를 '구일용산(九日龍山飮)’이라 불렀다 한다. 9월 9일 주룡산에서 술 마시기라는 의미다.

귀래정은 조선시대 형조판서를 지낸 죽소 김광욱((竹所 金光煜1580~16 56)이 행주 덕양산 기슭 행호강(현 창릉천)변에 세운 정자다. 그는 광해 군 5년(1613) 폐모론이 제기되자 이 를 반대하다 모친상을 핑계삼아 병조 정랑의 벼슬을 버리고 행주로 물러 나와 10년간 은거해 살았다. 인조 원 년(1623)에 인조반정이 성공하자 다시 벼슬을 살면서도 늘 행주로 돌아 와 지내겠다는 생각을 버리지 않았 다. 이에 옛날 물러나 살던 집을 고치고 그 정자에 귀래정이란 현판을 달 았다. 동진(東晋)시대 대표적인 은거 시인 도연명(陶淵明·365~427)의 귀 거래사(歸去來辭)에서 따온 이름이 다.

낙건정은 행주대교가 지나는 경기 고 양시 덕양구 행주외동 덕양산 끝자락 절벽 위에 있던 정자다. 이조 호조 예조 병조 형조 공조 등 6조판서를 모두 역임한 낙건정 김동필(金東弼·1 678~1737)이 벼슬에서 물러나 ‘건 강하게 즐기며' 살기 위해 지은 집이 다.

김동필은 삼연 김창흡(三淵 金昌翕· 1653~1722)의 문인(門人)으로 노 론과 소론으로 갈릴 때 비록 소론이 됐지만 스승 및 벗들과의 관계 때문 에 항상 노론적 성향을 잃지 않았던 인물이다. 그래서 소론의 공격으로 경종 1년(1721) 신임사화(士禍)가 일어나 노론 4대신들이 처형되고 왕세제(王世弟·왕위를 이을 임금 의 아우)로 있던 영조가 환관들의 모 함으로 위기에 몰렸을 때 과감히 나서 이들 환관들을 탄핵해 영조를 위기에서 구해냈다.

지금 서울 영등포구 양화동 양화선착장 일대의 260년전 모습이다. 이 곳 에는 선유봉(仙遊峯)이라는 매혹적인 산이 있었다. 신선이 놀던 산이라 는 뜻이다. 관악산과 청계산의 서쪽 물과 광교산 수리산 소래산의 북쪽 물을 몰고 온 안양천이 산자락을 휘 감으며 한강에 합류하는 지점에 붓끝 처럼 솟아난 산봉우리였다. 선유봉은 그러나 1965년 양화대교가 이 곳을 관통하면서 역사 속으로 사라지고 만 다. 이 산자락 강변에는 서울로 가는 큰 나루와 안양천을 건너 양천으로 가는 작은 나루가 있었는데 모두 양화(楊花)나루라 불렀다. 이 곳의 지명이 당시에도 양천현 남면 양화리 였기 때문이다.

소악루는 서울 강서구 가양동 성산 동쪽 기슭에 있던 누각이다. 전라도 동복(同福) 현감을 지낸 소와 이유 (笑窩 李楺 1675~1753)가 영조 13 년(1737)에 자신의 집 뒷동산 남쪽 기슭에 지은 것이다. 한강의 강폭이 넓어져 서호(西湖) 또는 동정호(洞庭湖)로 불리던 드넓은 강물을 동쪽으로 내려다보는 위치에 세워졌으므로 소악루라는 이름을 얻게 되었다. 소악루는 소악양루(小岳陽樓)의 준 말이니 작은 악양루란 뜻이다. 본디 악양루는 중국 호남(湖南)성 상강(湘江)도 악양(岳陽)현의 현성(縣城) 서문(西門)의 문루 이름이었다.

소요정은 서울 강서구 가양동 탑산 남쪽 기슭에 있던 정자인데 고종 28년(1891)에 편찬된 '양천현읍지'에 이미 터만 남아 있는 것으로 돼 있다. 겸재가 영조 18년(1742)에 그렸으리라 생각되는 이 ‘소요정’에도 정자 의 모습은 없다. 이때도 아마 터만 남아 있었기 때문에 정자는 그리지 않 았던 모양이다. 만약 이때 정자가 남아 있었다면 겸재는 한강 하류인 서 북방에서 물길을 거슬러 오르며 바라 보는 시각으로 탑산과 광주바위를 그 려내지도 않았을 것이다. 한강 상류인 동남쪽에서 탑산 남쪽의 소요정을 바라보는 시각이거나, 적어도 강 가 운데서 서쪽으로 소요정을 바라보는 시각을 취했을 것이다.

서울 마포구 합정동 145 외국인묘지 부근 절두산 일대의 옛 모습이다. 지 금은 절두산(切頭山)이라 부르지만 그 시절에는 잠두봉(蠶頭峯) 또는 용 두봉(龍頭峯)이라 했다. 강가에 절벽 을 이루며 솟구쳐나온 산봉우리가 누에 머리나 용머리 같다고 해서 생긴 이름이다.

절두는 머리를 자른다는 뜻이다. 고종 3년(1866) 병인 1월에 대원군이 천주교도들을 이 곳에서 처형하면서 절두산이란 이름을 얻었다. 그래서 지금은 이 일대가 천주교 성지가 됐 지만 본래는 양화나루가 들어서 있어 서울과 양천 사이에 물길을 이어주던 곳이다.

이수정은 서울 강서구 염창동 도당산 (都堂山·지금의 증산) 상봉에 있던 정자다. '양천군읍지'에 이런 기록이 있다. '염창탄(현 안양천) 서쪽 깎아 지른 절벽 위에 효령(孝寧) 대군(139 6~1486)의 임정(林亭)이 있었다. 그 후에 한흥군(韓興君) 이덕연(李德演 •1555~1636)과 그 아우인 찬성(贊 成·종1품) 이덕형(李德泂·1566~16 45)이 늙어서 정자를 고쳐짓고 이수 정(二水亭)이라 했다.’이덕연 형제 가 벼슬에서 물러나 노년을 보내기 위해 이수정을 지었다는 얘기다. 그렇다면 이수정은 이덕연이 70대로 접어드는 인조 3년(1625)경 지었을 가능성이 크다. 이덕연이 스스로 호 를 이수옹(二水翁)이라 했던 사실로 짐작이 가능하다.