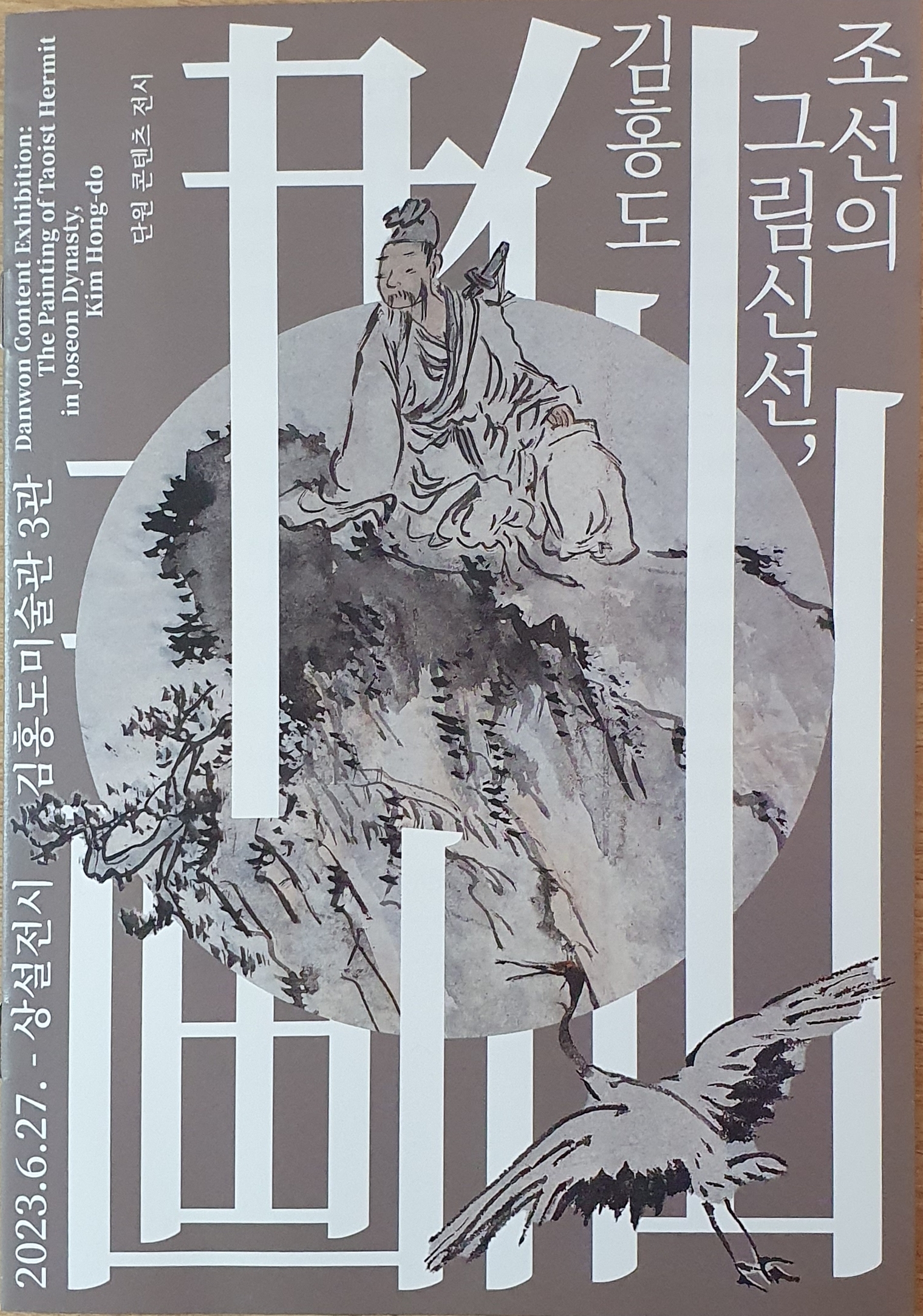

《조선의 그림-단원 김홍도》

기간:2023.6.27.~ 상설전시

장소:김홍도미술관

경기도 안산시 상록구 충장로

관람시간:10:00~18:00

(월요일,1월1일,설날.추석 당일 휴관)

관람료:무료

檀園 金弘道(1745년~ 1806년경)

단원 김홍도의 자는 사능士能, 호는 서호西湖, 단구丹邱, 단원, 고면거 사高眠居士, 취화사醉畵士; 醉畵史, 첩취옹輒醉翁,

본관은 김해金海 김씨金氏로 대대로 무관을 지낸 중인집안에서 태어났다. 그는 조선후기 문예부흥기 라 일컫는 영조英(재위 1724~1776)와 정조正組(재위 1776~1800)시대를 거쳐 순조純祖(재위 1800-1834) 초기까지 활동했던 화가이다. 일찍이 도화서 화 원으로 들어가 임금의 어진, 궁중 기록화를 포함한 다양한 국가와 왕실 소용의 회화 제작을 주도하여 그 공로를 인정받아 당시 화원으로는 하기 힘들었던 안기찰방(40~42세)과 연풍현감(48~51세)으로 두 차례 지방 수령까지 지냈다. 김홍도는 조선의 인물, 산수, 풍속, 동물, 식물뿐만 아니 라 중국의 옛 역사, 문학, 신화 속 이야기, 도교의 신선과 불교의 선종禪宗 등을 소재로 한 모든 그림에 능하였고 다양한 작품들을 남겼다. 기록에 따르면 김홍도는 키가 크고 점잖으며 용모가 아름다웠다고 하며 이 밖 에도 퉁소, 거문고, 비파 등 각종 악기를 능수능란하게 다루어 음악에도 뛰어났으며, 한시문 창작에도 능숙한 다재다능한 화가였다고 한다.

18세기 안산은 노론과의 당쟁에서 피해 물러난 남인과 소북계 문인, 학 자들의 중요한 활동처였다. 여기에는 실학자 성호 이익 선생을 비롯하 여 그의 조카이자 당시 문단의 지도자인 이용휴, 문인화가 강세황과 허 필, 강세황의 처남이자 안산 문화계의 구심점이 되었던 진주유씨 집안 의 유경종과 그의 수많은 친구들이 당시 안산에서 활동하고 있었다.

김홍도는 일찍이 이용휴가 속한 재야 문화계와 강세황을 중심으로 한 서화계 모임에 참여하고 이들과 교유관계를 맺으며 대화가로 성장하는 기틀을 닦았던 것이다.

안산에서 강세황의 지도를 받으며 성장한 김홍도는 10대 말 무렵에는 이미 도화서 화원이 된 것으로 보인다. 도화서는 국가에서 필요로 하는 그림을 그리는 일을 하는 관청으로 김홍도는 1765년(21세)에 영조 임금 의 즉위 40주년과 71세가 된 것을 축하하는 행사를 담은 《경현당수작도 景賢堂受爵圖》를 그린다. 이후 1773년(29세)에는 영조 어진과 당시 왕세손 이었던 정조의 초상 도사圖寫 작업에 참여한다. 김홍도는 20대부터 뛰어 난 재능과 솜씨로 궁궐의 중요한 일을 맡았으며, 그의 집에는 그림을 구 하려는 사람들로 날마다 붐볐고 방안에는 그림 그리는 비단이 산더미처 럼 쌓였다고 전한다.

"내 듣자하니 화사 김홍도는 요즘 사람은 말할 것 없고 옛 사람도 그의 그림 솜씨 다르기 어렵다 하네. 임금의 부르심에 대비하여 금문金門에서 항상 대기하느라 집에 있는 날 드물고 대궐 안에 있을 적이 많다네"

- 신광하申光河(1729~1796),

「정범조가 김홍도에게 그림을 구하는 시에 제하다(題了大夫乞畵金弘道)」 중 일부

*김홍도가 산속에서 동자와 사슴이 만나는 모습을 그린 작품이다. 약초 캐는 동자가 호미를 짊어지고 등에는 광주리를 메고 깊은 산속을 가고 있다. 뒤에는 험준한 바위산이 보이고 아래쪽에는 폭포가 떨어진다. 쌍계를 튼 머리, 허리에 표주박을 찬동자는 필시 신선일 것이다. 화면 오른쪽 바위 위로 오르는 동자와 그 아래에서 왼쪽을 향한 사슴 사이에는 각이 지게 꺾인 나무넝쿨이 살짝 가로막고 있다. 동자와 사슴은 서로 반대쪽을 향하다가 동자가 뒤돌아봄으로써 서로 연결되고 있다. 산수의 대략적 표현에 비해 사슴은 생기 있는 눈동자, 그리고 몸체의 터럭들까지 비교적 정밀하게 표현하였다.

*소식(1036-1101)의

「황정록(黃精鹿)」

太華西南第幾峰 落花流水自重重

幽人只采黄精去 不見春山鹿養茸

태화산 서남쪽 어느 봉우리에,

떨어진 꽃잎 흐르는 물에 겹겹이 떠가네

은자는 단지 황정만 캐갈 뿐,

봄산 자라난 사슴의 녹용은 보지 않네

1795년 을묘년 정조는 어머니 혜경궁 홍씨의 회갑을 화성에서 거행하였다. 이때 돌아가신 아버지 사도세자의 묘소인 현륭원을 참배하고 회갑잔치를 성대하게 여는 동시에, 문묘 참배, 양로연, 화성에서의 야간 군대 사열 등을 했는데, 이러한 행사를 그림으로 기록한 것이 《수원능행도병풍》이다. <환어행렬도環御行列圖〉는 이 중 한 폭으로 행사를 모두 마치고 한양으로 돌아가면서 시흥 행궁에 하루 쉬어가는 과정을 그린 것이다. 정조와 어머니 혜경궁의 행렬답게 행차는 규모가 매우 크고 길었는데, 이를 한 화면에 표현하기 위해서 갈 지(之)자 형태로 늘어 놓았다. 또 멀어질수록 사람의 크기를 줄여 당시 소개된 서양화법인 원근법을 사용하였다. 원근법은 이전은 물론 이후에도 궁중의 행사그림에는 많이 사용하지 않았던 방식이었다. 《수원능행도병풍》중에서도 가장 세부 묘사가 풍부하고 채색, 구도 등이 뛰어난 장면으로 알려져 있다.

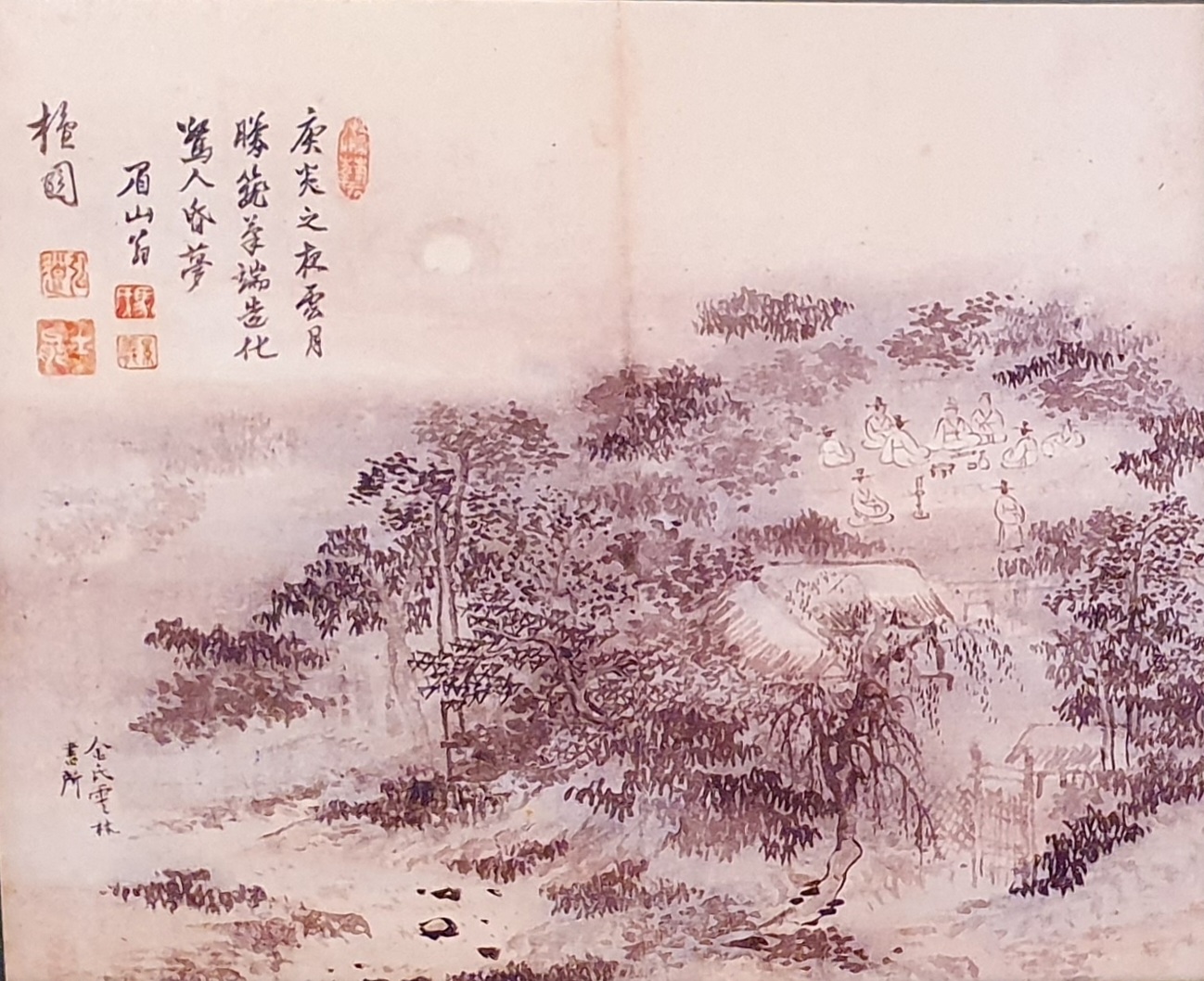

김홍도와 친분이 있던 송석원시사 동인들의 문학모임을 그린 것이다. 송석원시사는 千壽慶(1757-1818)을 중심으로 1786년 결성되어 활발한 활동을 하였는데, 이해 6월15일(유두일)에도 시회를 열고 그 광경을 김홍도에게 부탁하여 그린 것이다. 달밤 뜰에서의 시회 장면을 그렸는데, 담묵으로 선염하여 어슴푸레한 대기의 느낌을 잘 표현했다.

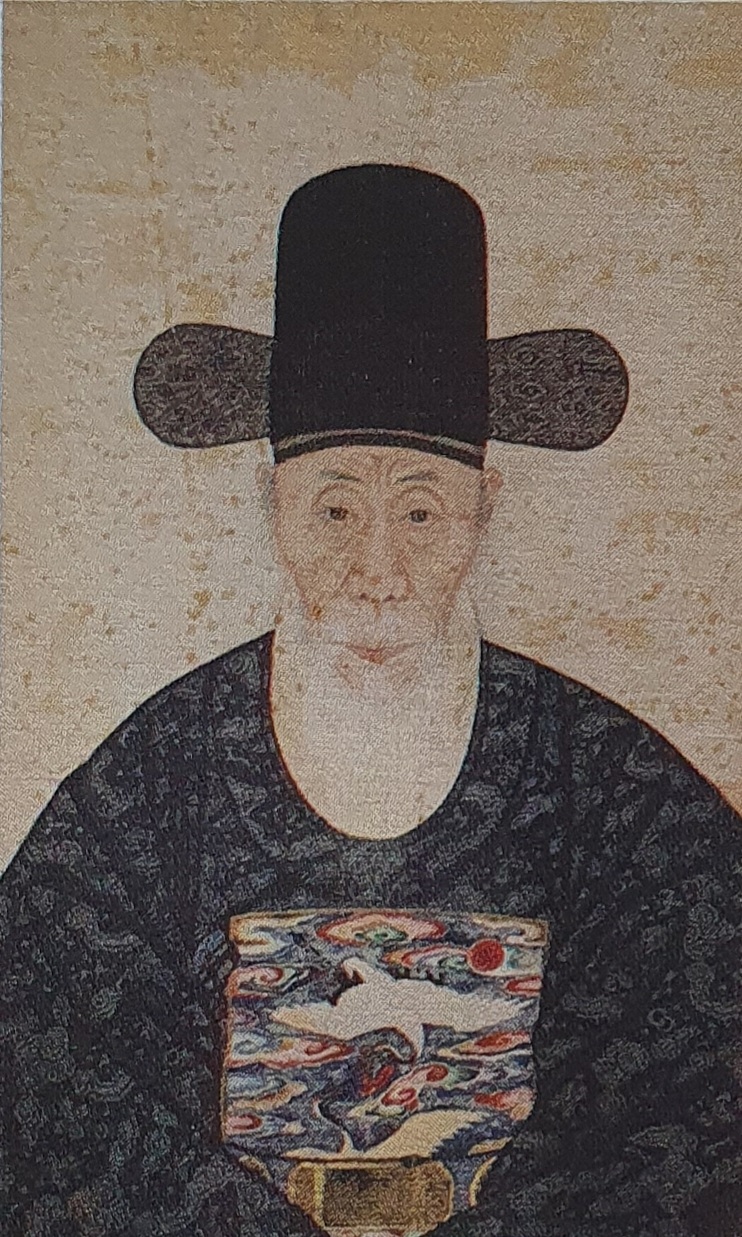

*표암 강세황姜世晃(1713-1791)은 조선후기 대표적인 문인 서화가이자 평론 가로 안산에 거주하는 동안 어린 김홍도에게 그림을 가르쳤던 스승이다.

이후에도 김홍도와 함께 그림을 그리거나 그림의 평을 써주기도 하면서 '나이와 지위를 뛰어 넘은 친구'로 여기기도 하였다. 시문집인 『표암유 고豹菴遺稿』에는 김홍도의 소전이라 할 수 있는 단원기」와 「단원기 우일본」이 있어 김홍도를 이해할 수 있는 중요한 자료가 되고 있다.

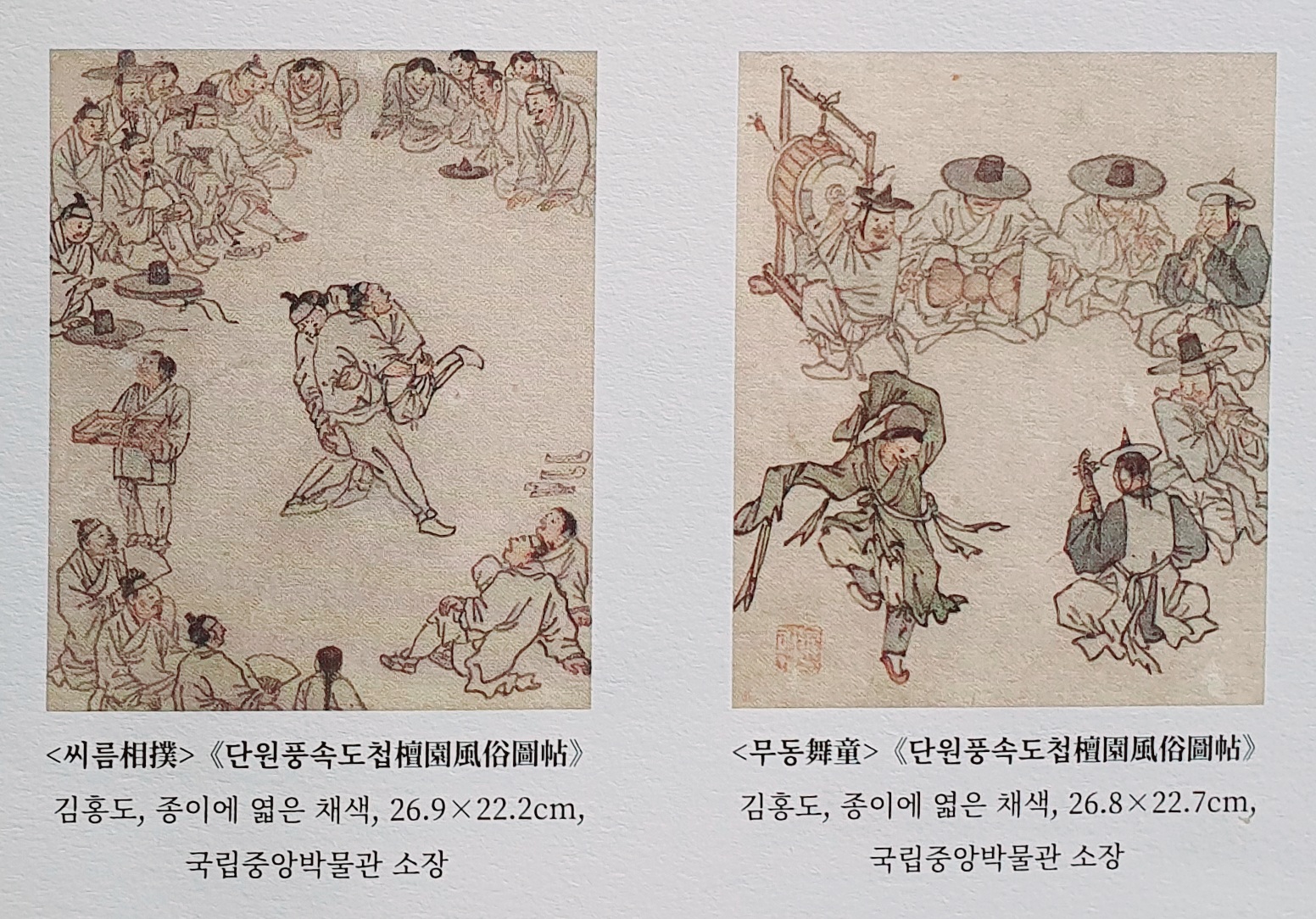

*조선의 거리풍경(30대~)

김홍도는 도화서 동료 화원인 신한평, 김응환, 이인문과 함께 강희언의 집에 모여 그림에 대한 의견을 나누고, 각자 주문받은 그림을 그리기도 하였다. 이곳에서 1778년(34세)에 김홍도는 <행려풍속도(行旅風俗圖)> 8폭병풍을 그렸다. 여기에는 대장간, 강변, 벼타작 장면 등 거리에서 벌어지 는 다양한 모습들이 세밀하게 그려져 있는데,

이와 달리 김홍도의 대표 적인 풍속화로 알려진 <단원풍속도첩權園風俗圖帖>에는 배경을 생략하고, 핵심 장면만 간략하게 묘사하여 각 주제가 잘 드러나 있다. 김홍도의 풍속화는 대체적으로 서민의 일상과 생업을 소재로 한 것이 많으며 한국적인 해학과 정취를 담아 생생하게 전달한다.

*금강산을 유람하다. (40대)

경상도 안동 인근의 안기찰방을 마치고 돌아 온지 2년 후인 1788년 44세의 김홍도는 정조의 어명으로 금강산과 관동팔경을 그림으로 그려오게 되었다. 이때 김홍도는 친한 선배 화원 김응환(1742-1789)을 함께 데려가는데, 9~10월에 걸쳐 금강산과 관동팔경 일대를 유랑하며 그 경치를 100여폭의 초본으로 그려온다. 한양으로 돌아온 후에 초본을 바탕으로 10미터가 넘는 비단두루마리 채색화를 그려 정조와 신하들이 감상하며 시를 짓고는 하였다고 기록되어 있다. 그러나 아쉽게도 이 작품 은 그 후 화재로 소실되었다고 한다. 그러나 당시 그려졌다고 하는 초본 과 많은 모사본들이 남아있어 당시 화풍을 알 수 있게 해준다. 김홍도는 금강산 봉명사경을 계기로 정선이 이룩한 진경산수화풍을 대욱 사실적, 서정적으로 발전시켰다.

*마음으로 그린 산수화(50대 이후)

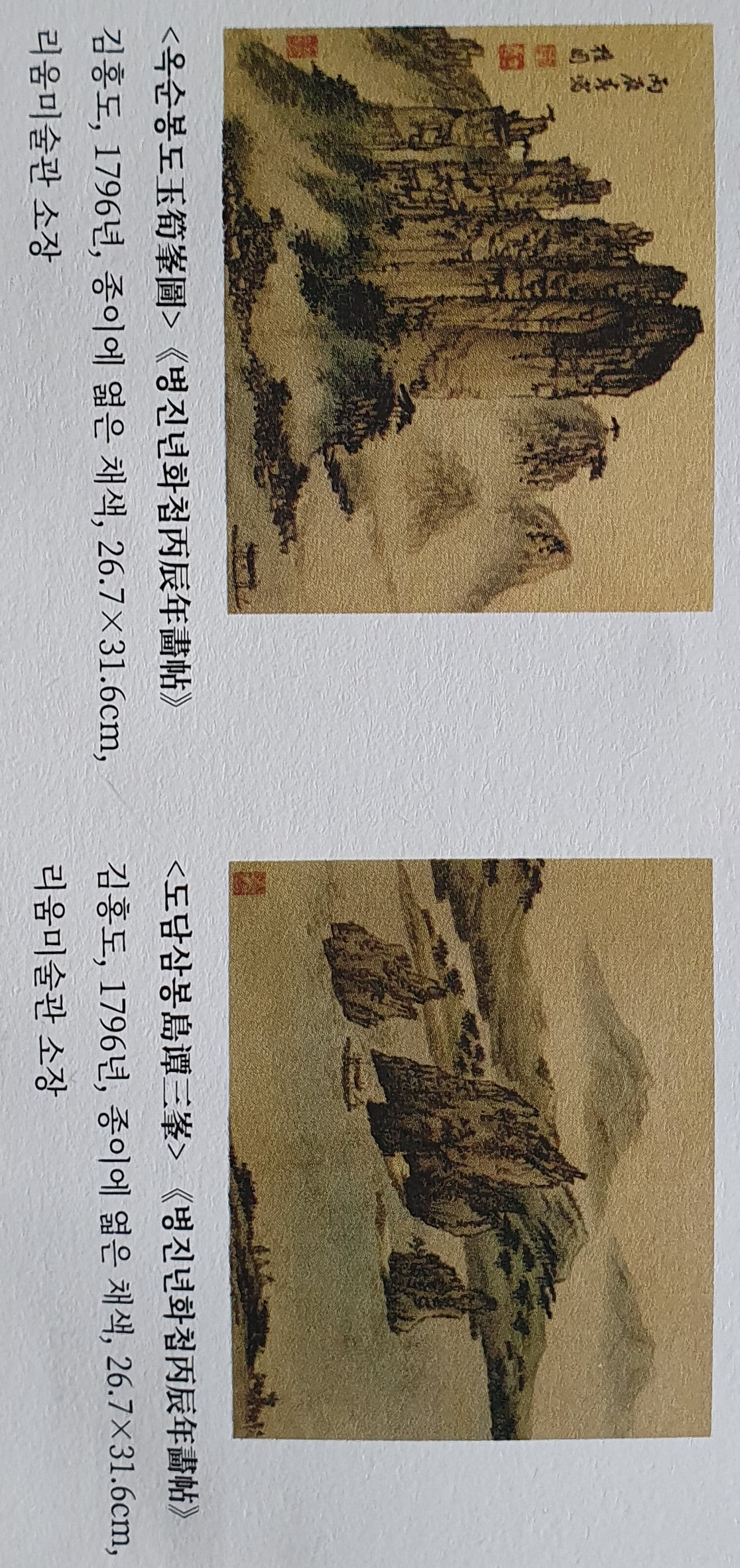

연풍현감에서 물러난 김홍도는 1795년(51세)에 《을묘년화첩乙卯年書帖》 을, 1796년(52세)에 《병진년화첩丙辰年書帖》을 제작한다. 앞서 정조의 어진을 그린 공로로 충청도 괴산의 연풍현감을 임명받아 3년간(1791년 12월 ~1795년 1월) 재직을 하는 동안 김홍도는 단양 일대를 돌아다니며 사생을 하였다. 이때 그린 초본을 바탕으로 《병진년화첩丙辰年書帖》에 실린 단양팔경(丹陽八景)을 그린 것이다. 50대를 넘어 그린 두 산수화는 김홍도의 작품 중 가장 개성이 넘치고, 원숙한 아름다움을 드러낸다. 이 무렵 김홍 도는 정조가 승하기 전인 1800년(56세)까지 왕성하게 작품 활동을 하며 화가로서 최고의 경지에 오른다.

****

김홍도미술관 소장품

전시기간: 2023. 6. 27.~8.20. (8.22.부터는 영인본 대체전시)

안산시는 1991년 문화체육관광부가 안산을 '단원의 도시'로 명명한 이후 꾸준히 단원 김홍도의 작품과 안산에서 활동한 예인들의 작품을 함께 수집하며 단원과 안산의 연관성을 찾고자 부단히 노력해 왔다. 2009년 <사슴과 동자>를 시작으로 현재까지 김홍도 일곱 작품과 관련 인물들의 열여 섯 작품을 안산시에서 수집하여 김홍도미술관에서 소장하고 있다. 수집된 김홍도 작품은 화풍이 확립된 30대 시기부터 원숙미를 뽐내는 50대 전후 의 도석인물화, 풍속화, 산수화, 화조도 등 다양한 장르에 이르며 김홍도 의 예술적 가치를 연구하는데 한점한점 중요한 작품들이다. 그 중 <공 원춘효도>는 한국전쟁 당시 1952년 미국인이 구입하여 본국으로 가져간 것을 2007년 정병모 경주대 교수에 의해 존재가 알려 지면서 2020년 여러 기관이 함께 노력하여 68년 만에 환수된 작품으로 의미가 남다르다.

*자료 출처: 안산 김홍도(단원)미술관