出塞/涼州詞-王之渙

出塞(출새)/涼州詞(양주사)-王之渙(왕지환)

黃河遠上白雲間(황하원상백운간),

一片孤城萬仞山(일편고성만인산)。

羌笛何須怨楊柳(강적하수원양류),

春風不度玉門關(춘풍부도옥문관)。

황하는 멀리 흰 구름 사이로 흐르고

한 조각 외로운 성 만 길 산 위에 섰네

강족(羌族)의 피리소리 어찌 그리 한이 많은지

봄바람 옥문관을 넘지도 못하는데

<원문출처> 出塞 /作者:王之渙 / 又名《涼州詞》

本作品收錄於:《唐詩三百首》/ 維基文庫,自由的圖書館

[通釋] 멀리서 바라다보면 황하는 마치 저 높은 흰 구름 사이로 올라가는 듯하고, 외로운 양주성 하나 몇만 길이나 되어 보이는 산 위에 우뚝 서 있다. 변방의 강족들이 피리로 부는 〈折楊柳(절양류)〉는 어찌나 슬프고 한스러운가. 안타깝다. 〈절양류〉를 듣고 있긴 하지만 어차피 이곳 옥문관에 봄이 오지 않는 것을.

[解題] 이는 일종의 변새시이다. 왕지환의 〈出塞(출새)〉는 〈涼州詞(양주사)〉라는 명칭으로 알려져 있기도 한데, 〈양주사〉는 가창(歌唱)이 가능했다. 당인(唐人) 설용약(薛用弱)의 《集異記(집이기)》에는 왕창령‧고적‧왕지환 세 사람과 주루(酒樓)에 대한 고사가 실려 있는데, 당인(唐人)들의 절구는 가창이 가능했고, 왕지환의 〈涼州詞(양주사)〉는 당시 가녀(歌女)들이 매우 애창하던 가곡 가운데 하나라고 설명되어 있다. 아쉽게도 그의 시는 6수밖에 전하지 않는다.

이 시의 제1‧2구는 변방을 수호하면서 목도한 변새의 풍광을 묘사하였다. 즉 황하가 구름 사이로 오르는 모습 속에 양주 고성이 만 길 산 위에 우뚝하게 서 있는 황량한 정경이다. 제3‧4구는 변새의 애상(哀傷)한 감정을 그려내었으나, 직접적으로 언급하지 않고 ‘折楊柳(절양류)’를 연주하는 강적 소리가 원망스럽다는 표현으로 자신의 심회를 드러내었다. 특히 마지막 구절은 변방에는 끝내 봄이 오지 않는다고 말하면서 맺어 윗구절과 호응시켰다.

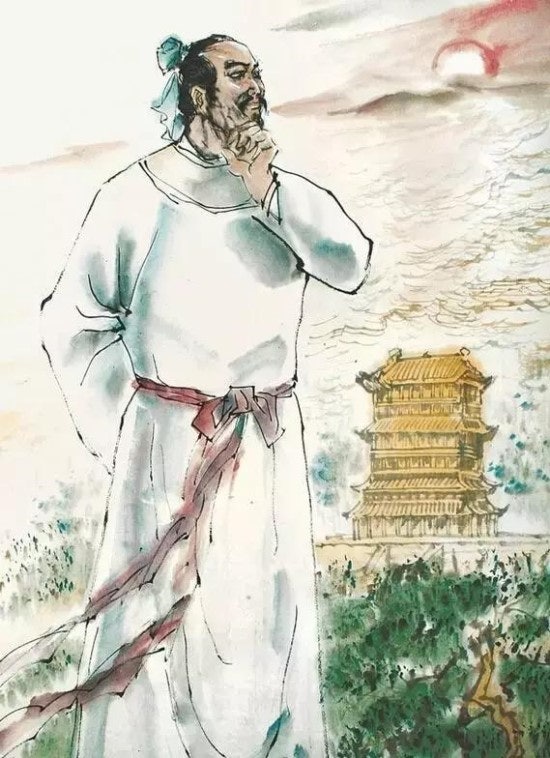

*王之渙(公元688-742) 자가 계릉(季凌)이며 병주(幷州 = 현 산서성(山西省) 태원시(太原市)) 사람으로 문안현위(文安縣尉)를 하였다. 그에 대한 자세한 기록들이 남아 있지 않아 사적을 상고할 수 없다. 전하는 바에 의하면 성격이 호쾌하였고, 왕창령, 고적 등과 어울려 음주 작시하였다고 한다.