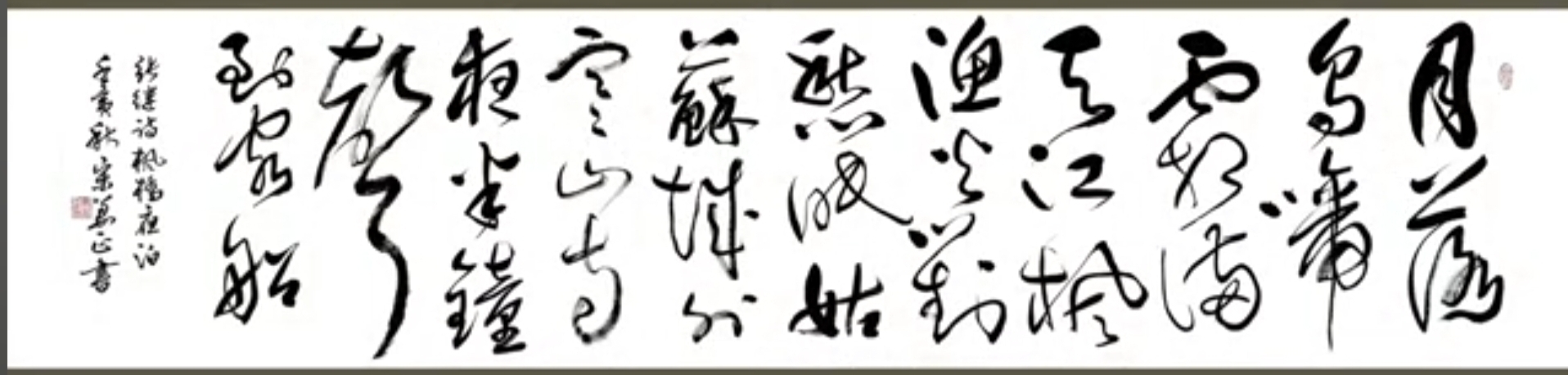

楓橋夜泊/張繼

楓橋夜泊(풍교야박)

[풍교에서 밤을 지내다]

-張繼(장계,715-779)

月落烏啼霜滿天(월락오제상만천)

[달 지고 까마귀 우는 하늘엔 찬 서리 가득한데]

江楓漁火對愁眠(강풍어화대수면)

[강가 단풍과 고깃배 등불에 잠 못 이루네]

姑蘇城外寒山寺(고소성외한산사)

[고소성 밖 한산사의]

夜半鐘聲到客船(야반종성도객선)

[한밤 종소리는 나그네 배에 들리네]

[通釋] 달마저 지고 까마귀도 까악까악 울며 온 세상에는 서리가 가득 내렸는데

강가의 단풍나무와 고기잡이 배에 켜진 불빛을 마주하며 수심에 잠긴 나그네는 잠들지 못한다.

저 멀리 고소성 밖의 한산사에서 깊은 밤에 종소리가 조용한 밤을 타고 나그네가 있는 배에까지 다다르건만..

[解題] 수많은 唐詩의 絶品 가운데 특히 인구에 회자되는 명시이다. 객지에 다다른 나그네의 쓸쓸한 심회를 단지 낯선 景物에 부쳤을 뿐인데, 적막한 모습이 ‘愁’자 하나에 집약되어 점점 퍼져나간다.

워낙 널리 알려진 시라 이 시를 둘러싼 이야기와 論評도 셀 수 없을 만큼 많다.

청나라 강희제가 이 시에 끌려 풍교를 찾 았다고 한다. 중국인 대부분이 이 시를 암송한다고 하며, 중국 교과서뿐 아니라 일본 교과서에도 실릴 정도로 유명하다.

출처:전통문화연구회동양고전종합DB], 명문당 발간 唐詩三百首(下), 중국명시명사120(김상문 역해)

장계는 이 시 단 한 수로 자신의 이름을 남겼다. 서기 753년 경 진사에 급제했다. 이 시는 그 이전에 연달아 과거에 낙방하고 고향집으로 돌아가는 도중 심란한 감회를 읊은 것이다. 달 밝은 가을밤이 아니라 달이 진 캄캄한 밤, 싸늘한 날씨에 까마귀 까지 울어대니 과거에 낙방한 채 낙향 길에 오른 나그네의 심사와 딱 맞아떨어진다. 뱃속에 누워 강촌교와 풍교 너머로 고깃배들의 희미한 불빛을 보며 선잠에 들었는데 한산사에서 들려오는 새벽 예불을 알리는 종소리가 잠을 깨운다. 우리나라의 美港(미항) 麗水(여수)에도 고소대가 있고 한산사가 있다. 姑蘇霽月(고소제월)에 寒山暮鐘(한산모종)이라 여수 8경 중 제 2, 3경이다. *楓橋(풍교) ; 강소성 소주시 교외에 있는 아치형 돌다리 *江楓(강풍) ; 강가의 단풍으로 번역도 하지만 한산사 앞뒤로 강촌교와 풍교란 다리가 있다. <한시연구가>