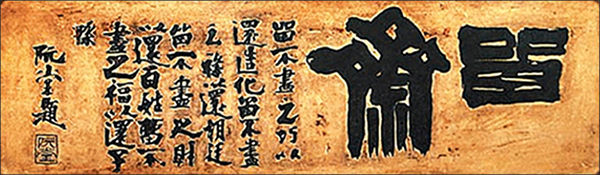

留齋

유재는 남병길의 호이다. 수학자, 천문학자로 이조참판을 지냈다. 김정희가 세상을 떠나자 그의 유고를 모아『완당척독』과『담연재시고』를 펴냈다. 『완당선생전집』의 기초가 되었다.

‘유재’ 는 추사가 제자 남병길에게 유재라는 호를 지어준 현판 글씨이다. 예서로 쓴 ‘유재’와 행서인 풀이글, 그리고 끝에는 "완당 제하다"라고 적혀 있다.

留齋.

留不盡之巧, 以還造化,

留不盡之祿, 以還朝廷,

留不盡之財, 以還百姓,

留不盡之福, 以還子孫.

阮堂題.

남김을 두는 집.

다 쓰지 않은 기교를 남겨서 조물주에게 돌려주고,

다 쓰지 않은 녹을 남겨서 나라에 돌려주고,

다 쓰지 않은 재물을 남겨서 백성에게 돌려주고,

다 쓰지 않은 복을 남겨서 자손에게 돌려주라.

완당 김정희가 쓰다.

이 현판은 그가 제주에서 유배생활을 할 때 쓴 것이다. 복각에 복각을 거듭해 원 글씨의 맛이 많이 훼손되었으나 큰 글씨 ‘유재’는 원 필의를 그대로 간직하고 있다.

『소치실록』의 부기에는 ‘완당이 제주에 있을 때에 써서 현판으로 새겼는데 바다를 건너다 떨어뜨려 떠내려 간 것을 일본에서 찾아온 것’으로 기록되어 있다. 궁금증을 더하는 이유이다.

노자는 ‘화려한 색을 추구할수록 인간의 눈은 멀게 되고, 섬세한 소리를 추구할수록 인간의 귀는 먹게 되고, 맛있는 음식을 추구할수록 인간의 입은 상하게 된다. 얻기 힘든 물건을 얻으려 할수록 사람의 행동은 무자비하게된다 .(五色令人目盲 五音令人耳聾 五味令人口爽, 難得之貨令人行放)’고 경고했다.

도의 경지라할까, 달관의 경지라할까. 유재 현판은 그의 인생과 예술의 진수를 가감없이 보여주고 있다. 추사 현판의 ‘남기는 여유와 나누는 미덕’의 해제는 오늘날 욕망과 물질에 눈이 어두운 현대인들에게 시사하는 바가 매우 크다.

- 한국문학신문,2016.1.6(수)