겸재의 老松圖

노송영지도 老松靈芝圖

소나무와 영지버섯은 불로장생(不老長生)을 상징하는 소재로, 예로부터 오래 산다고 여겨지는 열 가지의 사물에 포함되어 왔다. 화면을 가득 채우고 있는 굵은 줄기는 이 소나무가 지나온 오랜 세월을 짐작하게 한다. 가지마다 달려있는 풍성한 푸른 솔잎과 S자형으로 뻗어 올라가는 줄기는 노송임에도 불구하고 생동감 넘치는 모습을 보여 준다. 정선은 소나무 줄기의 양쪽 가장자리에 필선을 반복적으로 중첩시켜 소나무의 껍질을 거칠게 묘사하여, 입체감이 두드러지게 표현하였다. 반면 소나무의 밑동 바로 옆에 자라나 있는 영지는 실존하는 버섯이 아닌 상상 속에서 존재하는 불로초(不老草)로 여러 십장생(長生) 그림들에서 묘사된 영지와 거의 동일하게 표현되어 있다.

사직송 社稷松

소나무는 사시사철 푸름을 유지하는 특성으로 인해 사대부들에게 높은 충절을 상징하는 소재로 여겨져 세한삼우(歲寒三友)와 같은 화제에 포함되어 왔다. 동시에 십장생의 한 소재로서 장수를 상징하기도 한다. 그러나 소나무만이 단독적으로 그려진 사례는 극히 드물다. 특히 노송 한 그루만으로 화면을 가득 채운 이 작품은 실제로 사직단에 있는 소나무를 그린 것이어서 매우 흥미롭다. 그림 속의 소나무는 여러 가지들이 이리저리 뒤틀린 형태로 묘사되어 역동적인 느낌을 자아낸다. 오래된 가지들의 처짐과 그로 인한 훼손을 방지하는 지지대는 이 소나무가 특별히 공들여 관리되는 대상임을 암시한다.

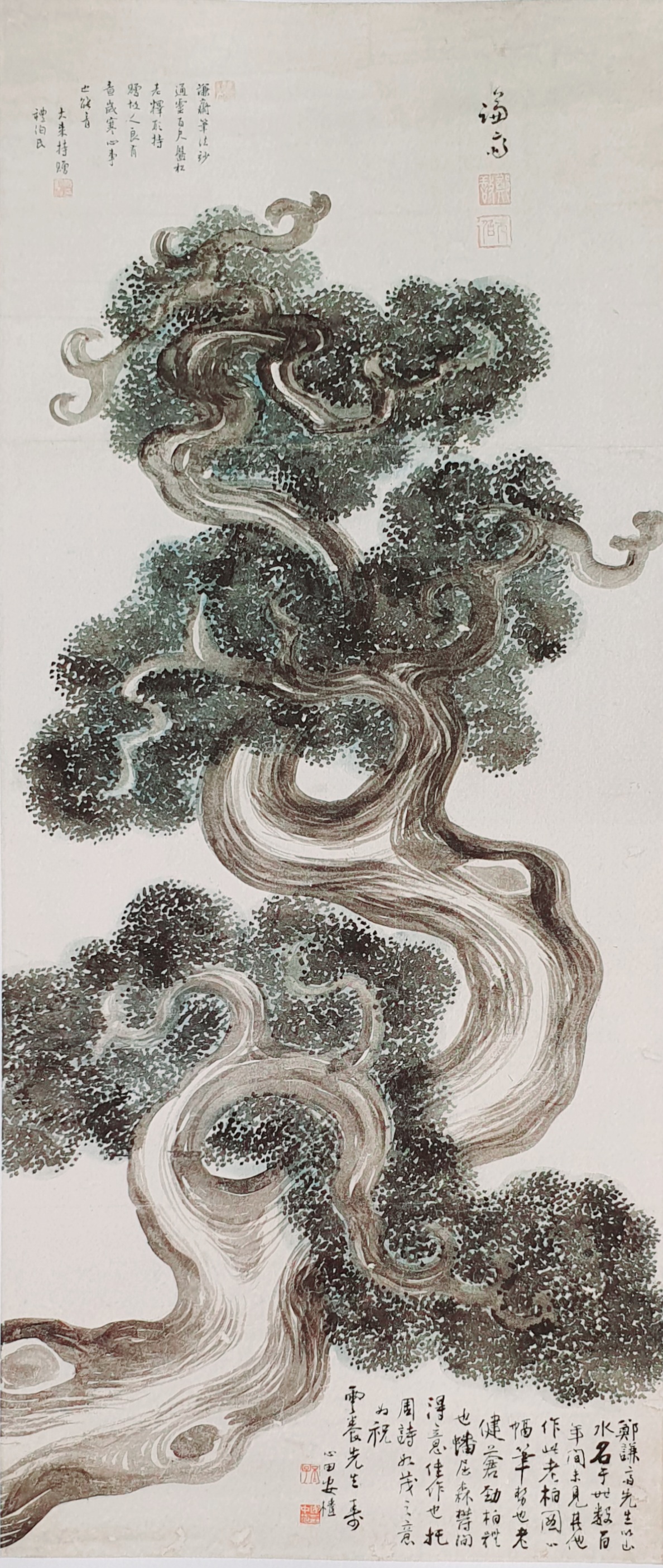

노백도 老柏圖

지조와 연륜을 상징하는 송백(松柏)은 사군자(四君子)와 함께 군자를 상징하는 의미 때문에 우리 미술에서 보편적인 소재로 사용되어 왔다. 이 작품 역시 그러한 뜻을 모두 담고 있으며, 나무 등걸이 휘몰아치며 굽은 모습은 초서체(草書體)로 쓴 '목숨 수(壽)'자와 비슷하여 장수를 상징하기도 한다. 나무 줄기는 윤곽선 양 옆에 붓질을 중첩시켜 진하게 그리고 가운데 부분은 하얗게 남겨 도드라지게 보이게 함으로써, 가지의 입체감을 살리는 동시에 초서체의 빠른 필선을 형상화하였다. 화면에는 겸재의 낙관 외에도 후일 덧붙여진 찬문이 있다. 우측 상단에는 대래(大來)라는 노승이 예백(禮伯)에게 줄 때 쓴 글이 있고, 하단에는 안중식(安中植, 1861-1919)이 김윤식(金允植, 1835-1920)의 장수를 축원하며 글을 남겼다.

[右上]

謙齋筆法妙通靈

百尺盤松老釋形

持贈故人良有意

歲寒心事也能青

大來持贈禮伯氏

겸재의 필법은 오묘해 신령과도 통하네 백 척(尺)의 굽은 소나무는 늙은 스님의 모습이로세

가지고 와서 주는 옛 친구 참으로 의미가 있으니

변하지 않은 마음씨 또한 능히 푸르리라 대래가 예백에게 주다

[左下]

鄭謙齋先生, 以山水名于世, 數百年間, 未見其他作, 此老柏圖小幅, 筆勢也老健蒼勁, 柏體也蟠屈森鬱間, 得意佳作也, 托周詩如茂之意,

為祝雲養先生壽, 心田 安中植,

겸재 정선 선생은 산수화로써 세상에 이름을 날려 수백 년 동안 그와 필적하는 다른 작품은 보지 못했다. 이 <노백도> 소폭은 붓 놀림이 노련하면서도 굳세고, '백(柏: 그림에 있는 노송나무)'의 모습은 구불구불 서려 있으니 득의한 가작이다. 「주시(周詩)」의 '무성한 듯 같구나'하는 뜻에 의미를 붙여 본다.

운양 김윤식(金允植) 선생의 장수를 축하하며 심전 안중식