겸재의 고사도(故事圖)

겸재.정선의 경교명승첩(京郊名勝帖) 에는 서울(漢陽) 과 한강(漢江)등 서울 근교 의 명승지를 그린 진경산수화 외에 재미 있는 이야기를 그린 고사도(故事圖) 들도 다수 있어 보는 즐거움을 더한다.

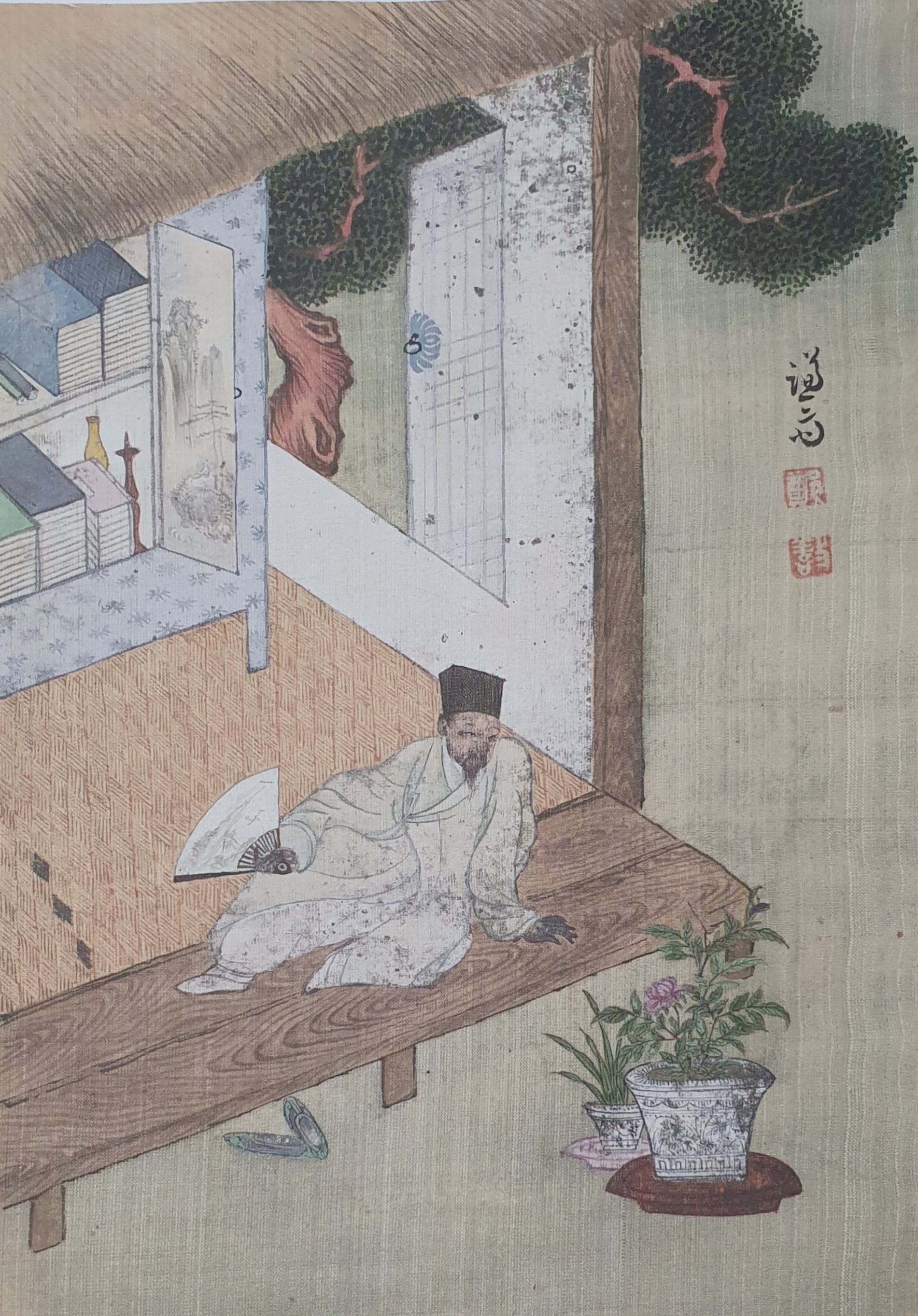

독서여가도 讀書餘暇圖

<독서여가도>는 <경교명승첩> 상권 맨 처음에 장첩된 그림이며, 겸재의 자화상으로 추정된다. 사랑방 앞 툇마루 위로 한 선비가 편안히 나앉아 청화백자 화분에 심은 붉은 해당화를 바라보고 있다. 수염은 많지 않고 청수(淸秀)한 기품이 감도는 선비는 옥색 중치막을 입고 사방관(四方冠)을 썼으며, 오른손에 쥘부채를 펴든 모습이다. 삿자리가 깔린 방 안에는 서책이 질질(軼軼)이 쌓인 책장이 있어서 겸재가 학문하는 선비임을 말해 준다. 책장 문에 장식된 그림, 쥘부채에 그려진 그림이 모두 겸재의 그림으로 이 방이 겸재의 서재임을 알 수 있다. 겸재는 초상화나 인물화 그리는 것을 꺼렸는데, 평생의 친구인 이병연에게만은 예외로 초상화를 직접 그려주기도 했다. 이 작품도 양천현령으로 부임한 겸재에게 사천이 요청한 그림이 아닌가 추정해 본다.

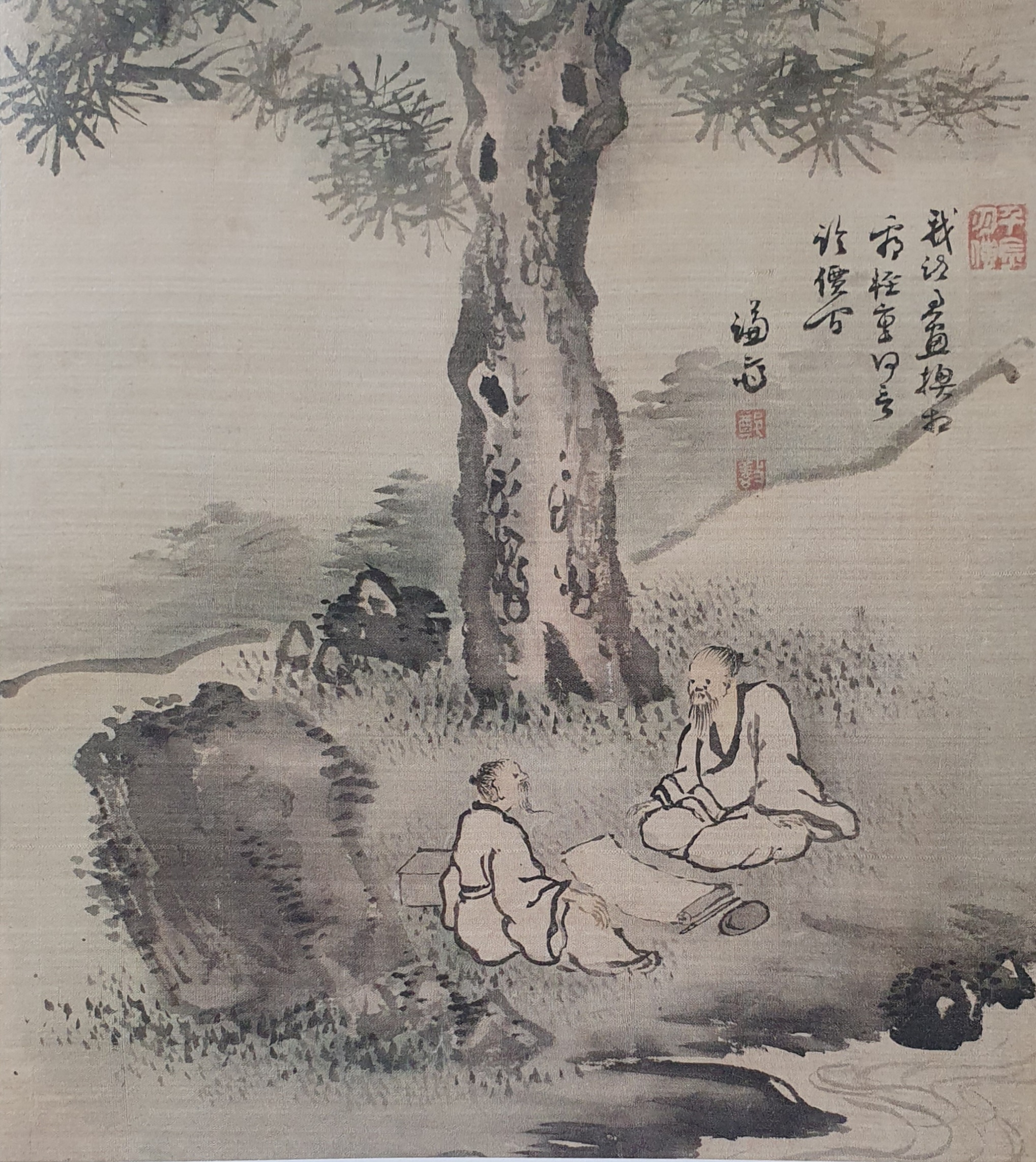

시화환상간도 詩畵換相看圖

(시화환상간도)에는 "내 시 자네 그림 서로 바꿔 봄에, 그 사이 경중(輕重)을 어이 값으로 논하여 따지겠는가. (我詩君盡換相看,輕重何言論價問)"라는 이병연의 시를 겸재가 써 놓았다. 이 그림 뒤의 1741년 신유 2월(春仲)에 사천이 쓴 편지에서 "정겸제와 더불어 시가 가면 그림이 온다는 약속이 있어서, 기약(期約)대로 가고 옴의 시작을 한다.(與鄭源齋, 有詩去畵來之約, 期爲往復之始)"라는 내용을 통해 이 즈음 경재와 사천이 그림과 시를 바꾸어 보는 것이 시작되었다. 편안한 복장의 두 선비가 개울가 아름드리 늙은 소나무 아래에서 벼루에 먹을 같아 놓고 종이를 펼쳐놓고 있다. 그림 기법은 파묵(破墨), 발목(潑墨)과 훈염법(薰染法)이 화법의 기조를 이루던 겸재 만년기의 특징이 구석구석 배어난다. 올

몰골묘(沒骨描)와 감필(減筆)로 추상한 거송(巨松)의 표현이나 발묵법에 가까운 묵찰(墨擦)로 파묵한 바위와 토파(土坡)의 표현, 청묵의 훈염으로 일관한 임상(林狀) 청두점을 보태어 나타낸 초상(草狀) 등 어느 것 한 가지도 극도의 노련미를 보이지 않는 것이 없다. 두 사람이 '시화환상간'의 약속을 하는 모습으로 잠시의 헤어짐도 섭섭해 시화(詩畵)를 바꿔보자고 굳게 약속하는 정경이다. 얼굴을 보이고 앉은 노인이 사천, 그와 마주 앉은 코 큰 노인이 겸재일 것이다.

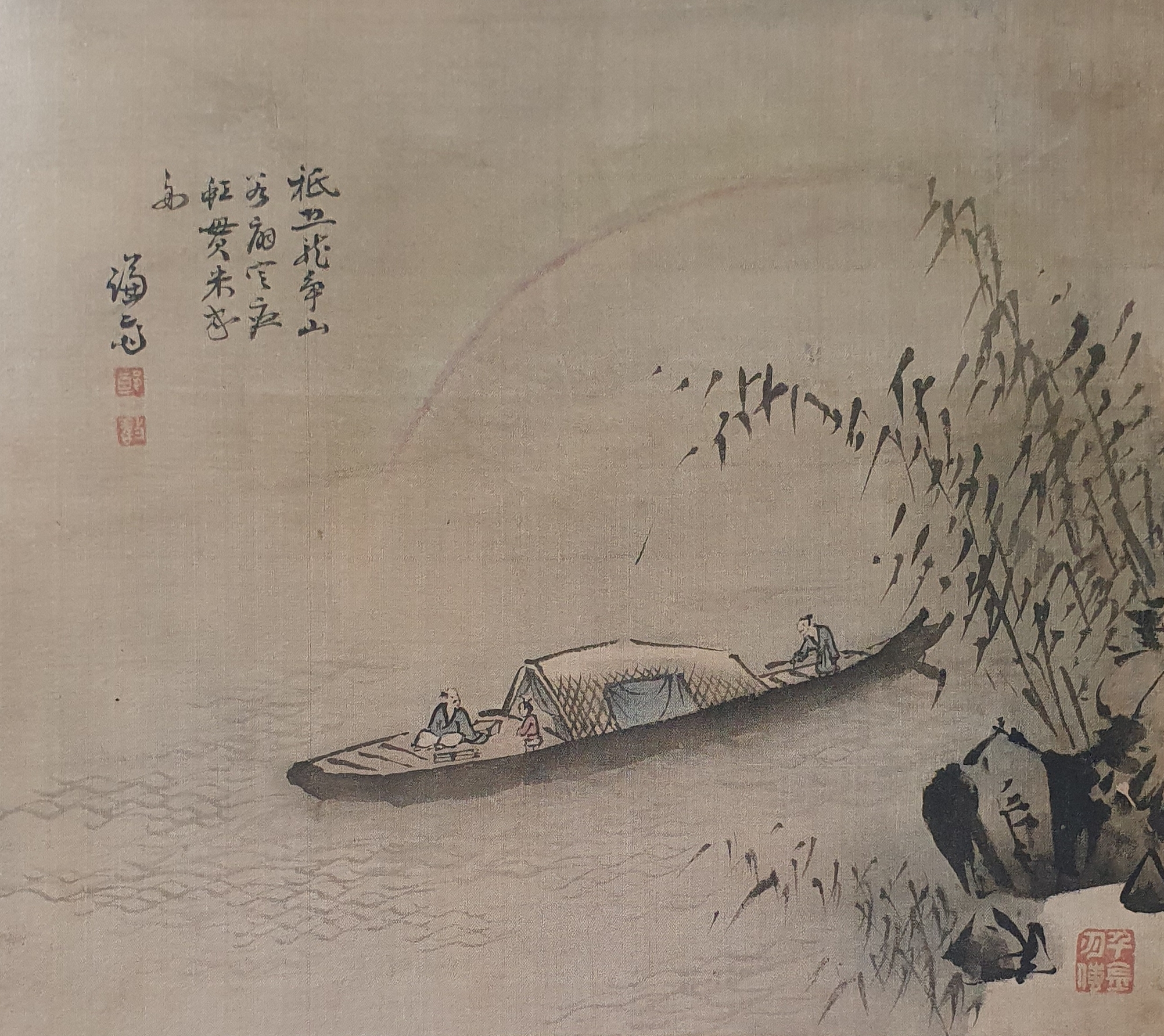

홍관미주도 虹貫米舟圖

<홍관미주도>는 이병연이 1741년 봄에 겸재에게 보낸 시를 화제(畵題)로 그린 작품이다. 편지는 겸재가 양천에서 행주(幸州)를 돛단배로 오고간 일을 자랑했던 듯 사천이 부러워하는 내용이다. 사천이 편지에 덧붙여 지은 시 중 "다만 용들이 황산곡(黃山谷) 부채를 다툴까 겁내었으나, 반드시 무지개가 미불(米芾)집 배에 걸려오리라. (概恐龍爭山谷扇, 定應虹貫米家舟.)"는 내용을 주제로 그림을 그리고 시구(詩句)도 써 놓았다. 위의 시는 송나라 시인이자 서예가인 산곡 황정견(山谷 黃庭堅, 1045-1105)이 미불(米蒂, 1051-1105)에게 준 희증미원장(戱贈米元章) 이라는 시를 사천과 겸재에 비유한 것으로 짐작된다. 중국의 고사를 인용해 그려서인지 중국풍의 배와 인물을 그렸지만, 물가의 갈대를 쳐낸 경쾌한 필치는 겸재 특유의 필법이다. 특히 우리나라 그림으로는 드물게 일곱색 무지개를 영롱하게 표현하여 <홍관미주>를 실감하게 한다.

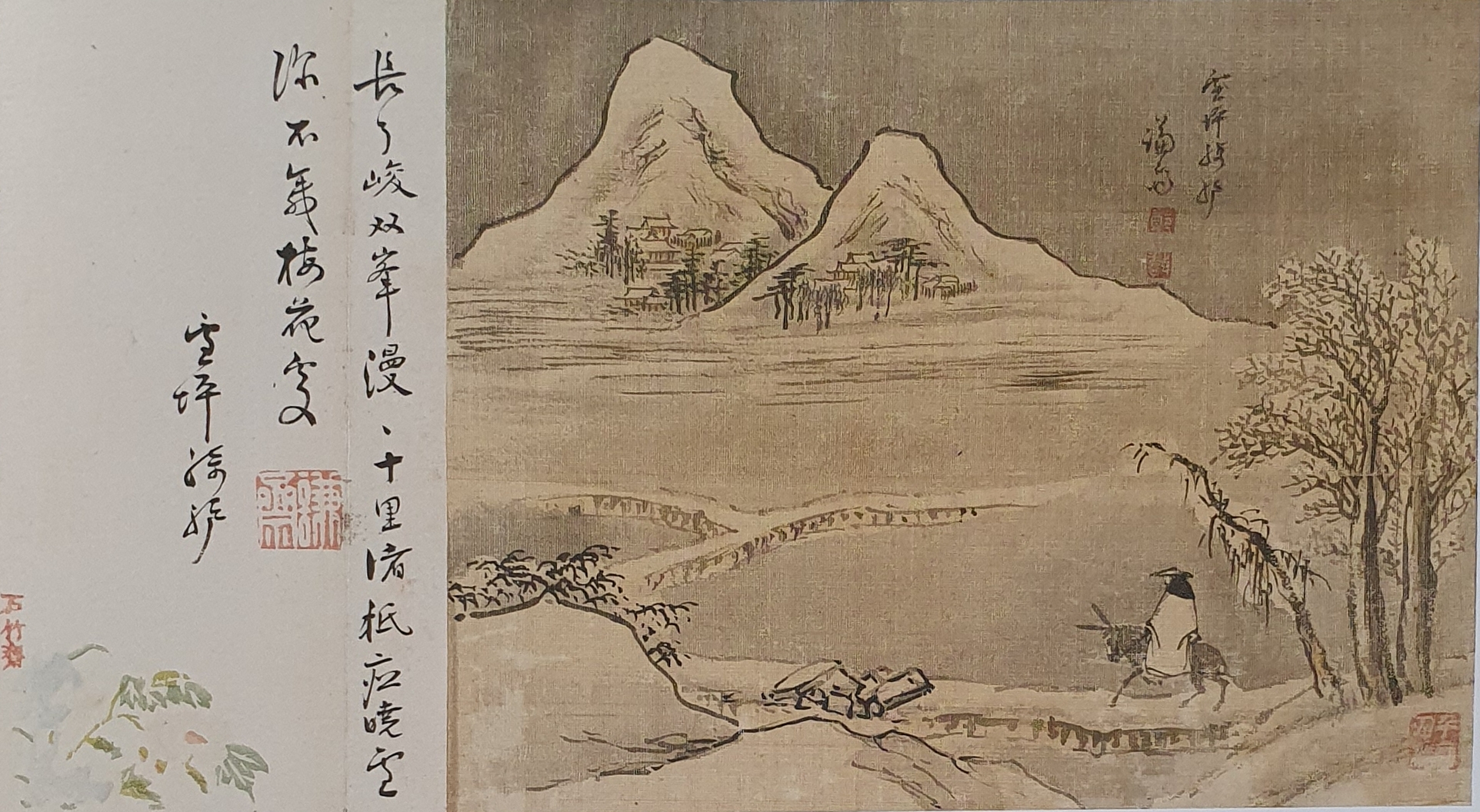

설평기려 雪坪騎驢

<설평기려>는 늦은 겨울 혹시라도 일찍 핀 매화가 있을까 하여 눈길에 나귀를 타고 매화를 찾아 나서는 중국 당나라 맹호연(孟浩然, 689-740)의 <파교심매도(灞橋尋梅圖)>와 유사하다. 그래서 사천 이병연은 이 그림을 보고 "길구나! 높은 두 봉우리, 아득한 십리 벌판이로다. 다만 거기 새벽 눈 깊을 뿐, 매화 핀 곳 알지 못해라.(長了脸雙峰,漫漫十里活,低應曉雪深,不孟梅花處)"라는 시를 짓고 겸재가 썼다. 맹호연의 고사를 양천현과 우장산(雨裝山) 두 봉우리를 배경으로 삼은 듯 진경산수화풍으로 해석했다. 나무마다 설화(雪花)가 만발하고, 산야(山野)는 온통 눈뿐인데 동터 오르는 새벽 하늘은 아직 어둠기가 남아 있다. 아무도 다니지 많은 새벽 눈길을 또박또박 나귀 발자국 찍으며 갈 길은 나귀에게 맡긴 채 설경만을 완상하고 가는 나들이 길의 운치가 대단하다.

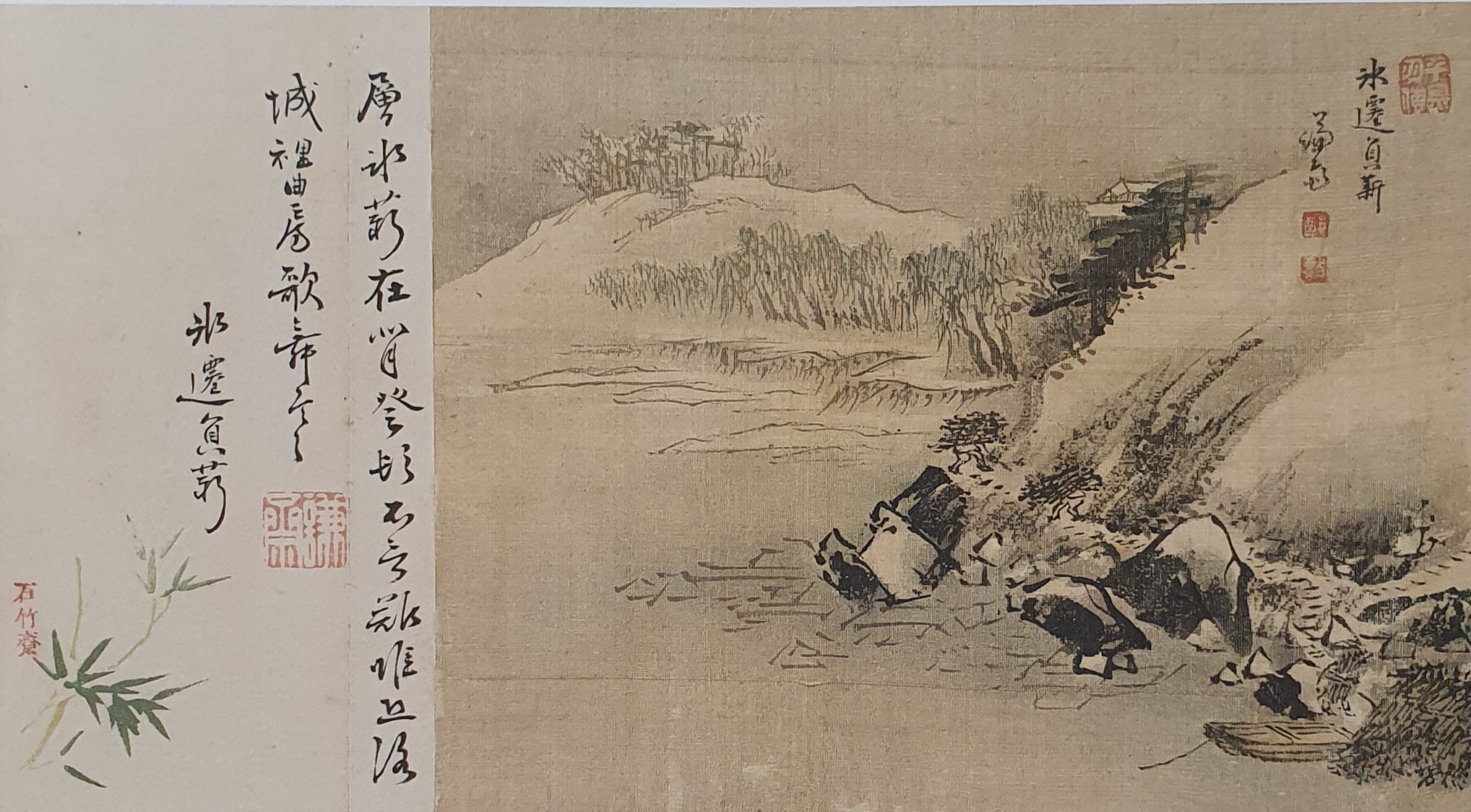

빙천부신 氷遷負薪

'빙천부신'은 '얼음베리(언 벼랑길)에서 땔나무를 지다'라는 뜻이다. 그림 옆에 겸재가 옮겨 쓴 사천 이병연의 시는 "층층이 얼어붙고 나뭇짐 등에 져 있어도, 올라오면 어려웠다 말하지 않네. 다만 걱정은 도성 안이니, 노래방에서 노래하고 춤추는데 춥지나 않을까(層水薪在負,登頓不言難,惟恐洛城裡,曲房歌舞寒.)"라는 내용이다. 얼어붙은 강에 겨우 배를 대고, 벼랑길 따라 땔나무 나르는 사람들이 그려져 있는데, 매서운 겨울 강바람에 고개도 들지 못하는 모습이다. 멀리 산 등성이에 그려진 집에 필요한 땔나무를 나르는 순박한 모습을 시와 그림으로 남기고 싶어 했던 듯하다. 매서운 겨울 추위와 언 길의 위험함을 표현하기 위해 흑백 대조를 주된 화법으로 사용했다.

고산상매 孤山賞梅

중국 북송(北宋)의 서화가(書畵家) 고산 임포(孤山 林逋, 967-1028)는 매화를 부인, 학을 자식 삼아 살아 매처학자(梅妻鶴子)라고 했는데, <고산상매>는 그 고고(孤高)한 삶의 모습을 그린 작품이다. 겸재는 임포가 학을 놓아주는 방학(放鶴)을 주제로 한 <고산방학(孤山放鶴)>을 그리기도 했다. 이 그림은 매화 감상을 주제로 하어, 추운 겨울밤 방향(芳香)을 토해내는 묵은 매화를 임포가 학을 데리고 즐기고 있는 모습으로 그렸다. 속이 빌 정도로 해묵은 둥치에 새 가지마다 흰 매화꽃을 달고 있는 고매(古梅)의 품격도 그것이려니와, 고산의 곁을 바짝 따르는 학의 표현은 과연 매처학자란 비유가 어울릴 만하다. 학창의에 복건을 쓰고 긴 지팡이를 짚은 임포의 모습은 조선 선비의 모습이다.

어초문답 漁樵問答

중국의 유학자 소용(邵雍, 1011-1077)은 「어초문답(漁樵問答)」이라는 책을 지어, 어부(漁夫)와 초부(樵夫)가 문답하는 형식을 빌려 자신의 학설을 피력했다. 이러한 낭만적인 소재는 화제(畵題)로 많은 사랑을 받게 되어, 중국과 우리나라에서 많이 그려졌다. 겸재는 '어초문답'이라는 그림 주제를 나무지게를 받쳐 놓은 나무꾼과 낚싯대, 망태, 삿갓을 벗어 놓은 낚시꾼의 모습으로 그려냈다. 시냇물이 여울져 큰물로 흘러들고, 큰 나무 그늘에 앉아 고담준론(高談畯論)을 펴고 있다. 나무꾼과 낚시꾼의 복색은 중국식이지만, 작대기를 받쳐 놓은 나무지게는 우리의 것이다. 중국의 고사(故事)마저 조선의 모습으로 바꾸어 낸 겸재 특유의 진경식 고사화라고 할 수 있다.

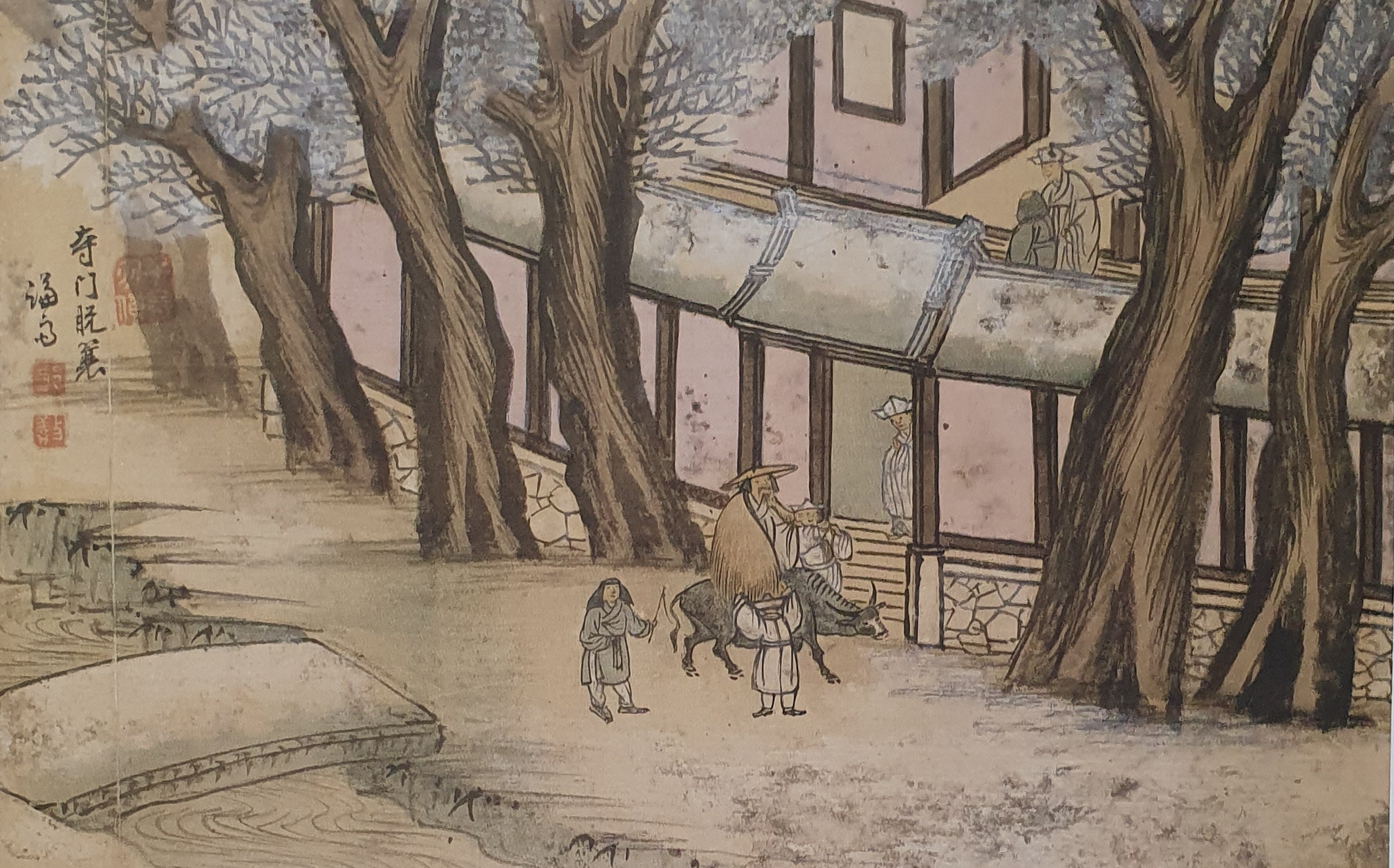

사문탈사 寺門脫蓑

<사문탈사>는 비옷인 도롱이를 쓰고 소 탄 선비가 사찰을 찾아간 모습을 그렸다. 이 그림은 율곡 이이(栗谷 李珥, 1536-1584)가 1578년 겨울 어느 눈 오는 날 소 타고 파주의 우계 성혼(牛溪成渾, 1535-1598)을 찾아간 옛 이야기를, 사천 이병연이 겸재에게 그려 달라 요청해서 이루어진 작품이다. 다만 친구의 집이 아닌 절을 찾아간 모습으로 바꾸어 그렸을 뿐이다. 몇 백 년이나 묵었을지 모를 노거수(老巨樹)가 절 문 앞에 줄로 늘어서 흰 눈을 이고 있고, 건물 지붕 위에도 눈이 가득 쌓여 있다. 흰빛의 단조로움을 깨뜨리려는 듯 절집의 벽은 온통 분홍빛으로 칠해 놓았다. 절에 도착한 선비를 맞이하는 승려들의 모습에서, 눈 속을 뚫고 찾아온 반가운 손님을 맞는 사찰의 분위기가 유감없이 드러나 있다.

척재제시 惕齋題詩

<척재제시>는 '척재'라는 선비가 한강에서 잡힌 웅어(=葦魚)를 선물 받고 그에 보답하는 시를 짓는 모습을 그린 작품이다.

파초(芭蕉)와 각종 나무가 마당에 가득 들어차서 초여름의 울창한 녹음을 드리웠는데, 탕건(宕巾)과 중치막의 평상복 차림을 한 초로(初老)의 선비가 문방사우(文房四友)를 벌려 놓고 앉아 있다. 사랑문 밖에는 심부름 온 사람이 마당에 서서 웅어 꿰미를 들어 보이고, 선비는 반가운 얼굴로 붓을 들고 시상(詩想)을 가다듬고 있다. 풍부한 수염과 건장한 풍채로 관후(寬厚)한 장자풍(長者風)이 넘쳐나는 점잖은 선비는 정확히 누구인지 알 수 없으나, 최재라는 호는 겸재의 선배로는 송방조(宋邦祚, 1567-1618), 김보택(金普澤,1672-1717), 후배로는 이존중(李存中, 1703-1761)이 쓴 것으로 알려져 있다. 그림의 주인공이 누구인지 정확하지 않지만 조선 후기 사대부의 주거 환경과 생활 모습을 알 수 있는 소중한 그림이다.

■고사 민화도[故事 民話圖]

고사와 민화(民話), 소설 등의 내용을 간추려 표현한 그림이다.

고사도란 중국이나 우리나라의 역사, 전설, 시문(詩文) 등과 관계되는 것 등 을 소재로 하는 것으로 교육용으로 많이 제작되었다. 고사도는 어떤 인 물이 어떤 특정 장소를 배경으로 특정 행동을 하였던 일(故事)을 표현하 므로, 인물화와 산수화가 결합된 산수 인물화, 혹은 인물화로 분류될 수 가 있다.

고사도의 경우 대개 주인공의 이름이 제목으로 들어가는 경우가 많으며 일반회화에서도 보기 어려운 다양한 소재와 도상을 지니고 있다.