겸재의 故事圖-程門立雪 灞橋雪後 孤山放鶴圖

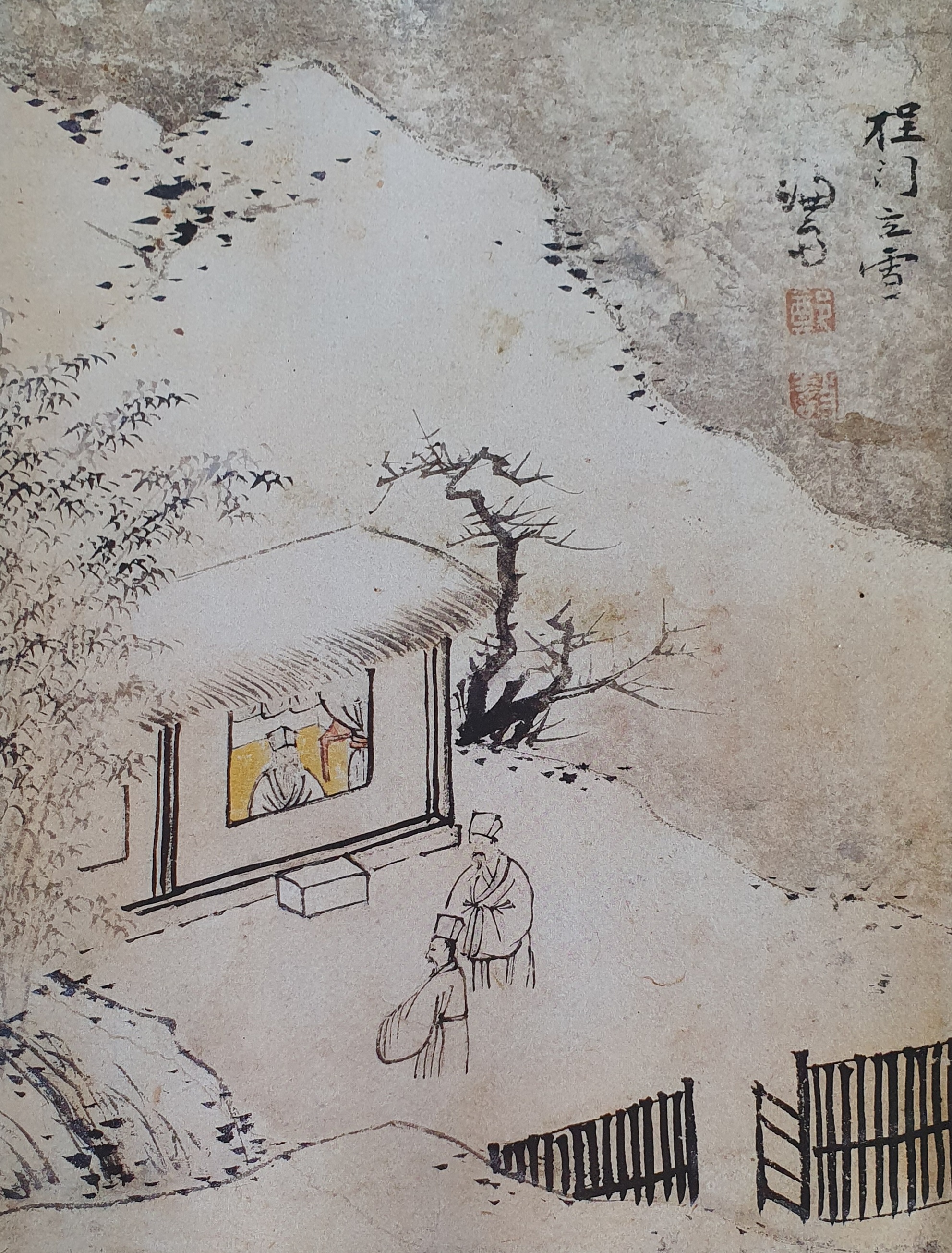

정문입설 程門立雪

송대(宋代) 유학자 정이(程頤, 1033-1107)와 관련된 이야기가 그려진 작품이다. 제자인 유초(遊酢, 1053-1135)와 양시(楊時, 1053-1135)가 스승 정이를 찾아갔다. 마침 정이가 명상 중이어서 그들은 스승을 방해하지 않으려고 문 밖에서 기다릴 수밖에 없었다. 시간이 한참 흘러 스승이 눈을 뜨고 그만 물러가라고 말을 했을 때는 이미 눈이 한자(약 30cm)나 쌓여 있었다. 정선은 이 이야기를 한 장면으로 압축하여 실감나게 표현하였다. 눈 온 뒤의 어둑한 하늘, 열려 있는 사립문, 반쯤 파묻혀 있는 제자들, 방 안에서 그들을 바라보고 있는 스승의 모습이 모든 정황을 말해주고 있다. 정선은 이 그림을 먹으로만 간략히 그렸으나, 정이의 방 안에는 채색을 가해 주제를 강조하였다. 옛 이야기를 그림으로 풀어내는 방식을 볼 수 있는 중요한 작품이다.

파교설후 灞橋雪後

중국 당(唐)나라 시인인 맹호연(孟浩然, 698-740)과 관련된 이야기를 그린 작품이다. 맹호연은 이른 봄이 되면 당나라 수도인 장안(長安)의 동쪽에 있는 파수(灞水)에 놓인 파교(灞橋)를 건너 눈이 녹지 않은 산 속으로 들어가 매화를 찾아다녔다. 이 이야기는 후대의 많은 시인들과 화가들에 의해 글과 그림의 주제로 빈번하게 활용되었다. 정선은 이 이야기를 후기 절과 양식으로 표현하였다. 꺽쇠형(>) 구도 및 기울어진 산과 각이 진 원경의 산, 거친 필선 등은 모두 후기 절파의 특징적인 화풍이다. 정선은 추위에 단단히 채비한 맹호연이 당나귀를 타고 산을 향해 이동하는 모습을 확대하여 화면 가까이에 그렸다. 이를 통해 그림의 주제가 명확하게 전달된다.

고산방학도 孤山放鶴圖

고산에 학을 놓아주는 이 그림은 송(宋)의 임포(林逋, 967-1028) 이야기를 그린 것이다. 임포는 어려서 부모를 잃고 가난했으나 힘써 공부해 시서화에 능했으며 벼슬과 영리에 뜻이 없어 의식(衣食)이 부족해도 걱정하지 않고 은거했다. 나라에서는 그의 높은 뜻을 기려 곡식 등을 지원하고, 사후에는 화정선생(和靖先生)이라는 시호도 내렸다. 또 임포는 고산(孤山)에 은거하며 장가도 들지 않고 홀로 살았는데 매화 심고 학 기르는 것을 낙으로 삼아 매처학자(梅妻鶴子, 매화로 처를 삼고 학으로 아들을 삼음)를 자칭했다고 한다. 특히 호수에 배를 띄우고 있다가 손님이 오면 학을 놓아 보내 손님을 맞이하게 했다고 하니 학이 아들처럼 손님을 맞게 했던 모양이다. 그래서 겸재 정선은 온통 눈 쌓인 겨울, 돌아오는 단정학(丹頂鶴)을 매화나무 등걸에 기대어 바라보는 임포의 모습을 운치 있게 표현했다. 어둠이 내리는 해 질 녘이라 하늘도 땅도 어둠에 묻혀 가니, 후미진 언덕은 더욱 어둡고 가까운 나무는 우람하게 다가오며 먼 나무는 어둠 속으로 희미하게 잠겨 든다. 뒷산 능선의 드문드문한 송림도 어둠에 잠기니, 쌓인 눈은 더욱 빛난다.