겸재의 지역명승5-雙溪立岩 林川鼓岩 海印寺

쌍계입암 雙溪立岩(경북 영양 선바위)

<쌍계입암>은 경상북도 영양군 입암면 연당리에 있는 선바위(立巖)와 주변의 진경이다. 일월산(日月山)에서 내려온 대천(大川, 상류는 將軍川)과 청기천(青杞川)의 물이 합쳐지는 곳에 있는 선바위라서 정선은 '쌍계입암'이라고 그림 제목을 쓴 것으로 보인다. 그림 제목 옆에 자신의 자(字)인 '원백(元伯)'을 쓰고 도장은 찍지 않았다. 정선은 중앙에 선바위, 좌측에 부용봉(芙蓉峰), 우측에 병풍처럼 펼쳐진 자금병(紫錦屏)을 그리면서 각기 다른 필법을 구사했다. 선바위는 하늘로 치솟는 기운이 넘쳐 휘어지듯 표현하고, 자금병은 정선 특유의 상악준법(霜鍔皺法)을 사용했으며, 부용봉은 상악준법을 변용해 세 봉우리의 느낌을 다르게 표현했다. 이러한 화법은 정선이 60세를 전후한 청하현감 시절의 그림임을 말해준다.

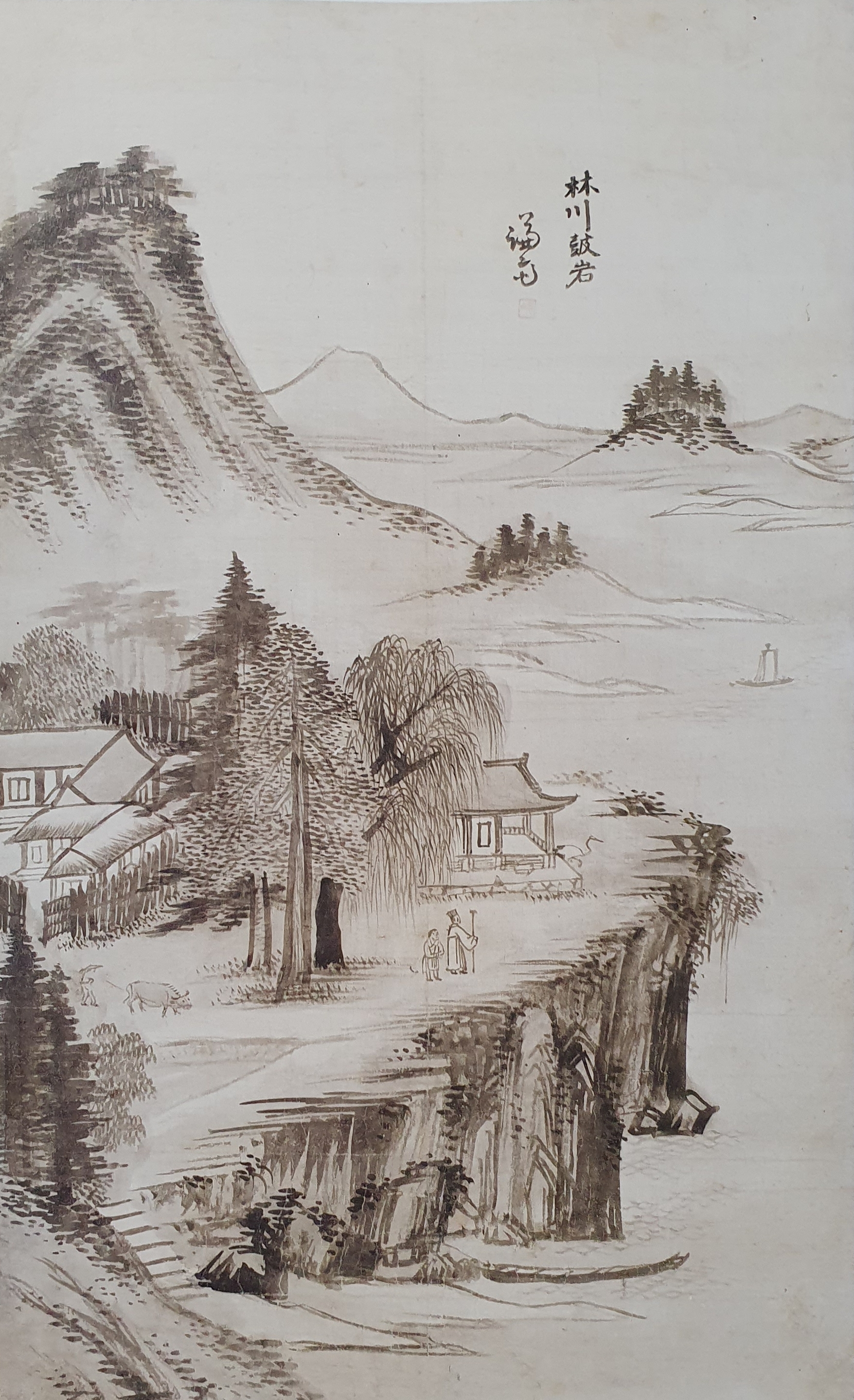

임천고암 林川鼓岩(부여 반조원리)

<임천고암(林川鼓岩))은 현재 충남 부여군 반조원리 고암(鼓岩)에 있던 겸재의 삼종질(三從姪, 9촌 조카) 삼회재 정오규 (三悔齋 鄭五奎,1678-1744)의 은거 생활을 그린 진경인 듯하다. 정오규는 권상하(權尙夏, 1641-1721) 문하에서 수학하고 은일(隱逸)로 성리학 연구에 조예가 깊던 학자였다. 높은 학식을 가지고 있었으면서도 벼슬길에 일체 나서려 하지 않은 청고(淸高)한 기품과 그의 은자적(隱者的) 생활 분위기에 정선이 크게 매료되어 그의 청한(清閒)한 생활 분위기를 화폭에 올린 것으로 보인다. 강가 벼랑 바위 위에 독서당(讀書堂)이 있고, 지팡이를 짚고 정자관(程子冠)에 도포 입은 선비가 정오규인 듯하다. 독서당 뒤에서 두루미가 걸어 나오고, 안채에서 몰고 나오는 농우(農牛), 벼랑 아래 매여 있는 배 한 척에서 정오규의 삶을 짐작할 수 있다. 절벽은 짙은 먹으로 대담하게 쓸어내림으로써 깎아지른 절벽을 상징하고, 집 뒤로 보이는 토성산(土城山)은 미가산법(米家山法)으로 중후하게 그렸다. 무심히 떠오는 돛단배 한 척은 이를 망연히 바라보는 은사의 시심(詩心)을 자극하기에 알맞을 것 같다. 이런 능란한 화면구성이나 난숙한 필묵법은 겸재가 70대에 이르러서야 도달한 경지이다.

해인사 海印寺(경남 합천 가야산)

법보(注意)인 팔만대장경을 보관하고 있는 해인사를 그린 그림이다. 해인사는 경상남도 합천군 가야면 가야산 중턱에 위치한 사찰로 통일신라시대에 창건된 우리나라의 대표 고찰(古刹)이다. 정선은 해인사의 가을 경치를 하늘 높은 곳에서 바라보는 시점인 부감시(俯瞰觀)를 활용하여 부채 화면에 담아내었다. 해인사는 화면의 양 옆 전경에 솟아 있는 토산 사이로 그 전경이 나타나 있다. 정선은 해인사의 일주문(一柱門)을 시작으로 가장 높은 곳에 위치한 대장경이 보관된 있는 장경판전(藏經板殿)에 이르는 사찰의 모든 건축물을 명확하게 그려내었다. 그림 곳곳에 가미된 단풍나무의 붉은 색조는 가을날의 정취를 물씬 자아내고 있다.