겸재의 지역명승2-退尤二先生真蹟帖

보물 퇴우이선생진적첩 退尤二先生真蹟帖

정선 조선, 1746년 종이에 수묵 25.4 x 40.0 cm (그림)外 삼성문화재단

정선이 그린 4면의 그림과 퇴계 이황(退溪 李潔, 1501-1570) 친필의 회암서절요서(書節要序)」 및 송시열(宋時烈, 1607-1689)의 발문(跋文), 정선의 둘째 아들 정만수(鄭萬達, 1710-1795)의 발문, 이병연의 제시(詩)가 합쳐진 서화첩이다. 화첩에는 정선의 <계상정거(溪上靜居)>가 먼저 나오고, 이후 이황의 회암서절요서와 송시열의 발문이 이어진다. 이어 박자진(朴自振, 1625-1694)이 송시열에게 발문을 받아오는 장면인 <무봉산중(舞鳳山中)), 외조부 박자진이 살던 청풍계 외가댁인 <풍계유택(楓溪道宅)>과 자신의 집을 그린 <인곡정사(仁谷精舍)>가 수록되어 있다. 특히 이 화첩 제작에는 정선 집안에 대한 이야기가 담겨 있어 흥미롭다. 이황은 서문을 쓴 뒤 손자인 이안도(李安道, 1541-1584)에게 주었으며, 이안도는 외손자 홍유형(洪有烟,1590-1650)에게 남겼다. 이후 사위인 박자진이 이 글을 받아 송시열에게 보여 주고 발문을 받았는데, 바로 박자진이 정선의 외조부이다. 정선은 이 서화첩을 만들 때 네 폭의 그림을 그려 퇴계 이황에서부터 이어진 자신의 집안을 기억하려는 듯 보인다. 작품 자체의 격도 뛰어나지만, 정선이 자신의 집안에 대한 기억과 자부심을 보여 주는 예로 매우 중요하다.

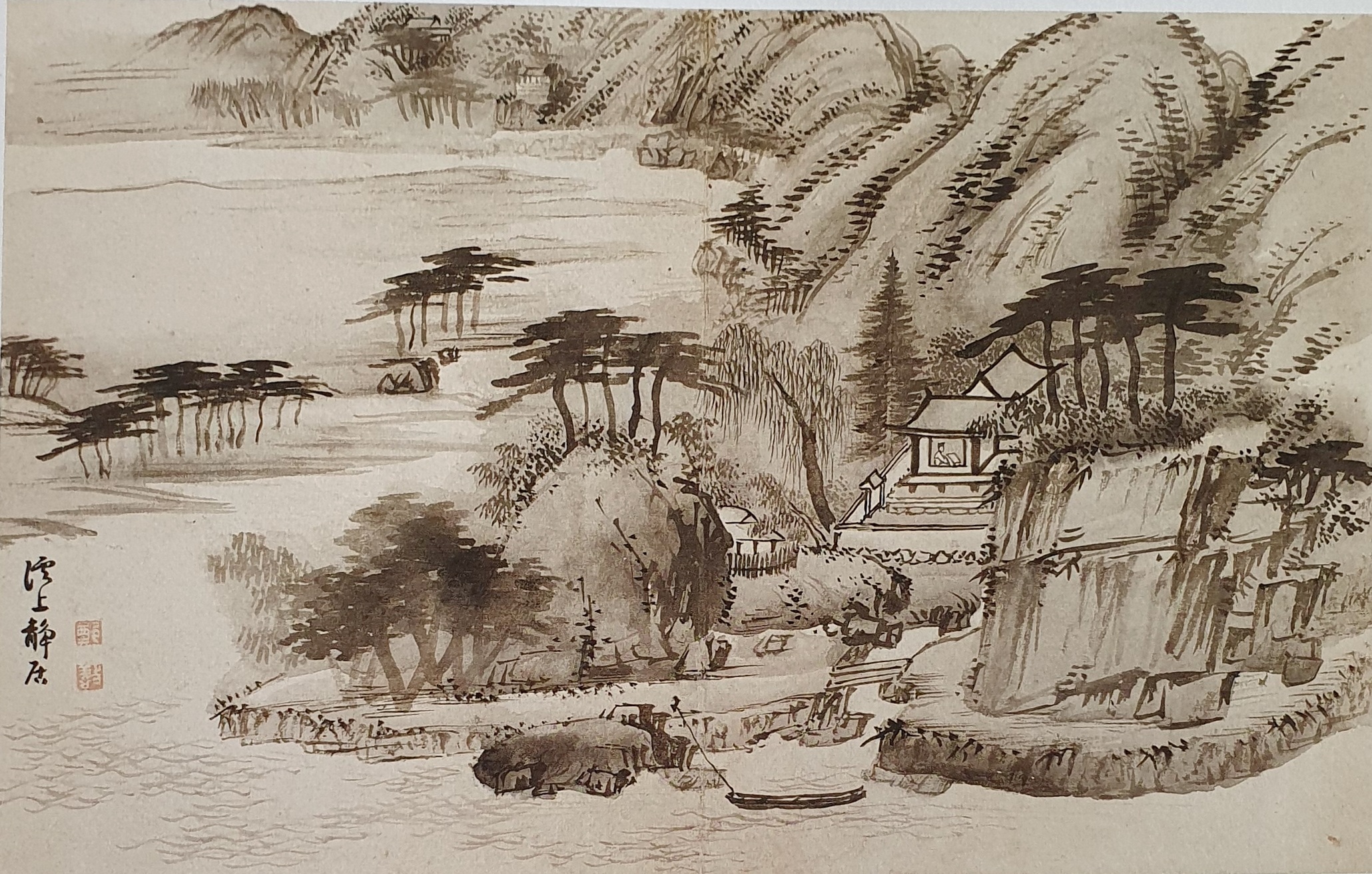

계상정거 溪上靜居

이황의 도산서당(陶山書堂)을 그린 것이다. 도산서당은 이황이 낙향한 후 1561년에 학문연구와 후진양성을 위해 지은 것으로 현재 경북 안동에 있다. 정선은 아직 도산서원이 건립되기 전, 이황이 도산서당의 완락재(玩樂齋)에서 정좌한 모습을 그렸다. 도산서당 뒤에는 도산이 있고, 앞에는 낙천(洛川)이 흐르고 있다. 또한 서당 앞 오른편에는 천연대(天臺), 왼편에는 천광운영대(天光雲影臺)를 그렸다. 산에는 미점(點)이 가득 구사되어 있고, 몰골법으로 처리한 나무에도 정선 특유의 화풍이 잘 나타나 있다. 크기가 작은 화첩이지만 정선의 대표작 중 하나로 손꼽히며, 위대한 선인인 이황의 후손이라는 자부심이 드러난 작품이다.

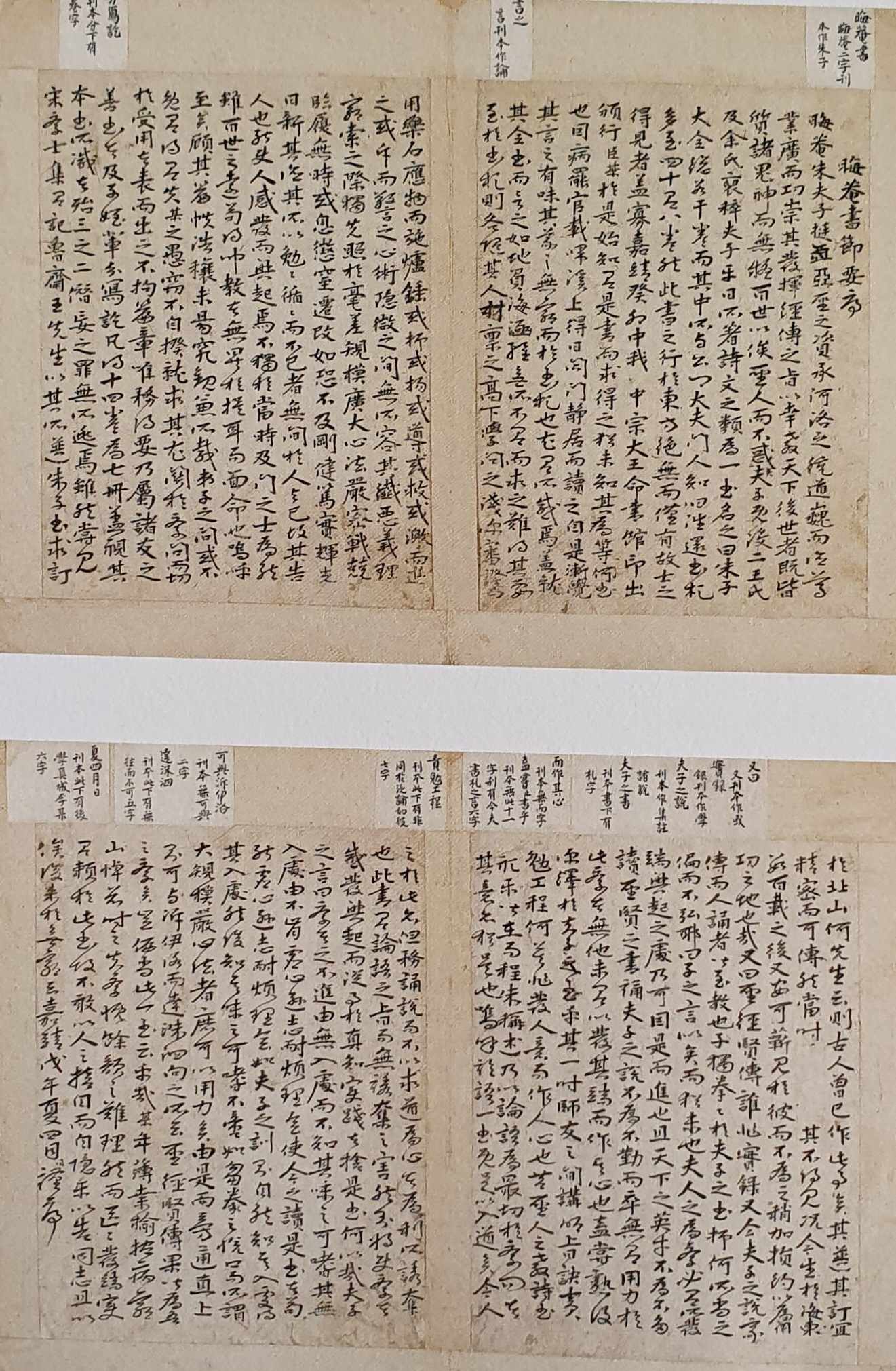

회암서절요서 晦庵書節要序

회암서절요서 (晦菴書節要序)"는 퇴계 이황(李滉)이 주희의 저서인 주자대전(朱子大全)에서 중요한 부분을 발췌하여 편찬한 "주자서절요(朱子書節要)"에 대한 서문입니다. 이 책은 주자학 연구에 큰 영향을 미쳤으며, "회암서절요"라고도 불립니다.

송시열 발문 宋時烈跋文

정만수 발문 鄭萬遂跋文

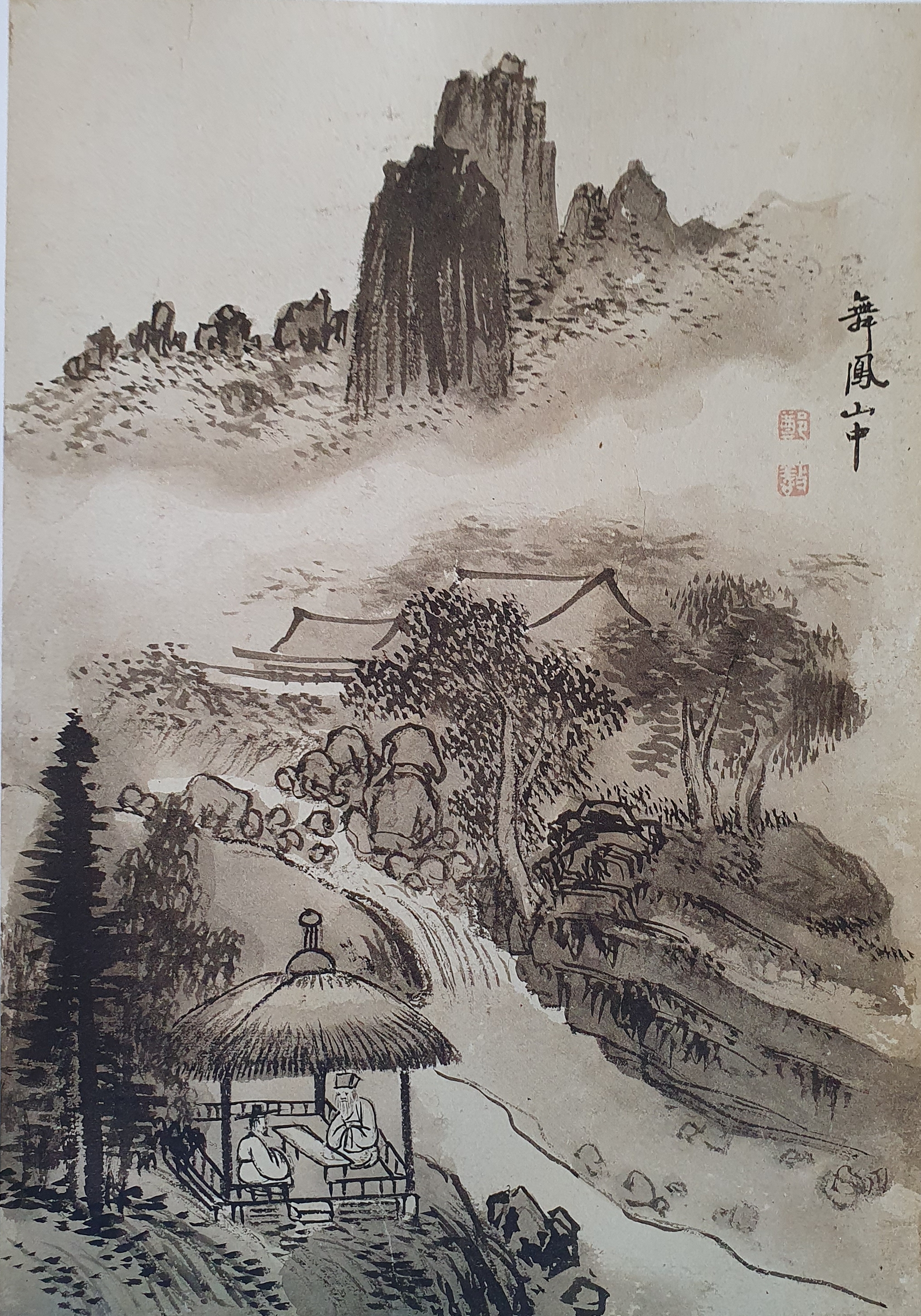

무봉산중 舞鳳山中

박자진이 수원의 무봉산(舞鳳山)에서 은거 중인 송시열을 찾아가 발문을 요청하는 장면을 그린 작품이다. 정선은 우뚝 솟은 두 개의 바위산을 상단에 그리고, 그 아래 짙은 안개와 나무 사이에 있는 송시열의 집을 그렸다. 또한 하단에 묘사된 물 흐르는 시내 옆 정자에 앉아 있는 두 인물들은 이 그림의 주제를 나타낸다. 이 작품은 실제 무봉산의 경치와 차이가 있는데, 아마도 정선이 이 장소를 가보지 않고 이야기만으로 작품을 묘사했기 때문일 것이라 추정된다. 실제 경치를 주제로 한 것이지만, 정선의 관념산수의 특징을 보여 주고 있어 흥미롭다.

풍계유택 楓溪遺宅

정선의 외조부인 박자진의 저택을 그렸다. 정선의 부친 정시익(鄭時翊, 1638-1689)은 정선이 어렸을 때 돌아가셨기 때문에, 정선은 당시 명문가였던 박자진을 많이 의지했을 것이라 생각된다. 또한 박자진의 집이 청풍계에 있어 근처에 살던 정선도 외갓집을 자주 방문했을 것이다. 정선은 자신만의 화풍으로 인왕산과 소나무 숲을 묘사하였으며 그 주변에는 안개를 그려 넣어 상서로운 분위기를 조성하였는데, 아마도 박자진에 대한 정선의 특별한 마음에서 비롯된 것으로 생각된다.

인곡정사 仁谷精舍

정선은 52세에 인왕곡(仁王谷)으로 이사를 한 후 이곳을 인곡정사라 이름 지었다고 한다. 정선은 이 집을 주제로 한 작품을 여럿 남겼는데, 잘 알려진 <인곡유거>가 대표적이다. 그러나 다른 그림에서는 인곡정사를 소박하게 그렸으나 이 작품의 경우 당당한 규모의 저택으로 그려 넣은 것이 특별하다. 이는 자신의 조상이 조선 최고의 학자인 퇴계 이황이라는 점과 또 다른 유학의 거두인 송시열과 관련이 있는 집안이라는 자부심을 표현한 것이 아닌가 생각된다.

퇴우이선생진적후서 敬題退尤二先生真蹟後書

도산서원 陶山書院

정선은 이황 및 도산서원과 남다른 인연이 있다. 1721년 정선이 하양(河陽)현감으로 부임할 때 이하곤(李夏坤, 1677-1724)이 정선에게 도산서원에 가서 그림을 그려 보내 달라는 시를 지어주었다. 또 정선이 1751년 <퇴우이선생진적첩)을 제작하는데, 여기에는 이황 친필의 회암서절요서(晦菴書節要序)」, 송시열의 발문이 있다. 이 서첩은 퇴계의 손자인 이안도, 이안도의 외손자인 홍유형, 홍유형의 사위인 박자진, 박자진의 외손인 정선으로 전해졌다. 그래서 정선은 이황의 외예(外裔)라는 자부심이 있었으며, 도산서원을 자주 그렸을 것으로 짐작된다. 부채에 그린 이 그림은 도산서원 일대를 한 폭에 빠짐없이 묘사해 놓아, 이황이 지은 도산잡영 병기(陶山雜詠竝記)」를 자세히 읽고 하양현감, 청하현감으로 부임했을 때 탐방하여 사생해 냈을 것으로 보인다. 이 작품은 70세 전후한 시기에 그려낸 것으로 낙관(落款)이나 화법에서 이 시기에 보이는 노숙성(老熟性)이 역력하다.