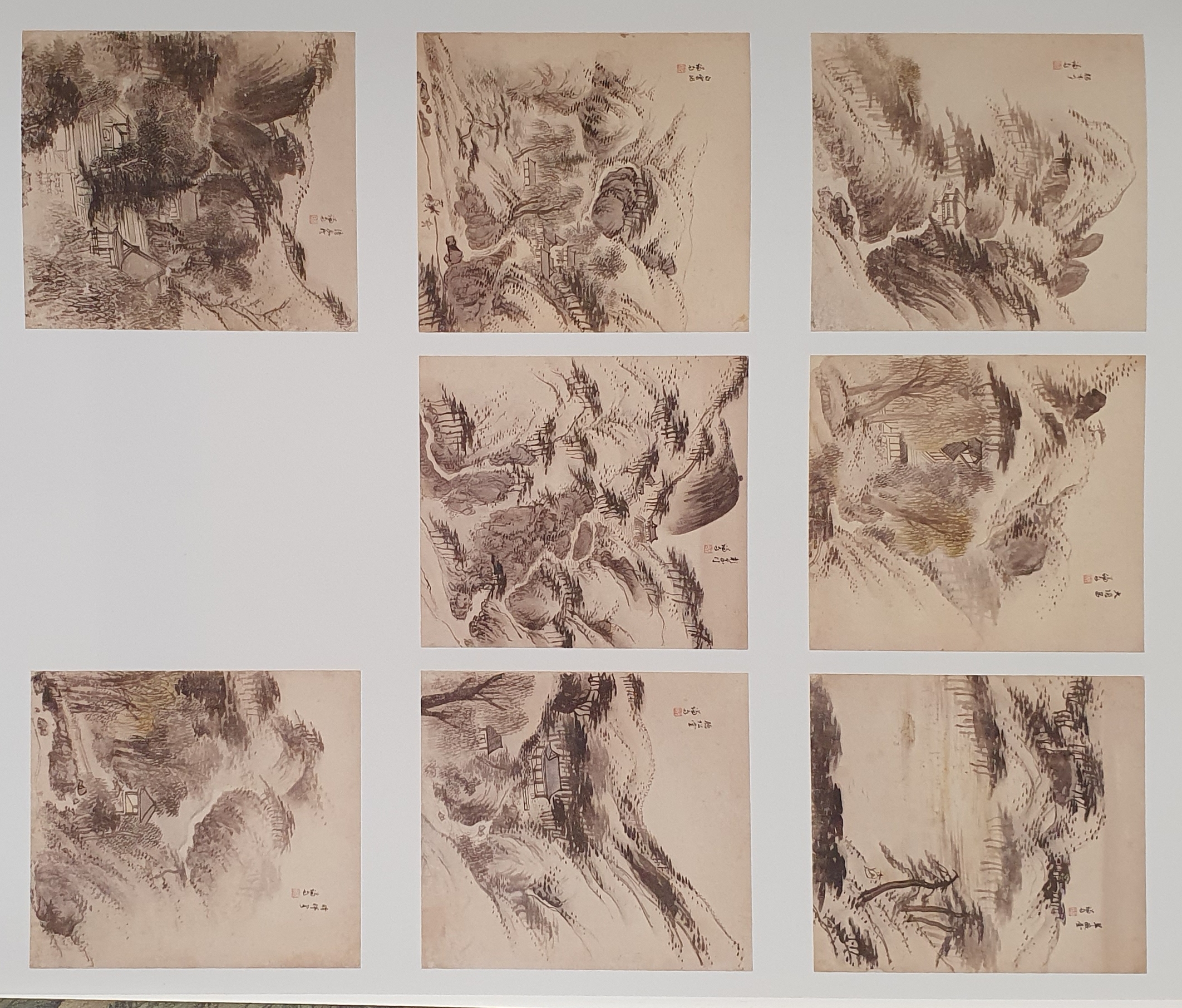

겸재 의 漢陽.漢江-3 壯洞八景帖2

<겸재 의 漢陽.漢江-2 壯洞八景帖2>

-국립중앙박물관 소장본

이 화첩은 정선이 80대 초반에 제작한 국립중앙박물관 소장의 <장동팔경첩) 으로 76세 때 제작한 같은 이름의 간송미술문화재단 소장 화첩 과는 구성에 차이가 좀 있다.

장동 지역은 인왕산 남쪽 기슭에서 백악산 계곡을 아우르는 지역으로 현재의 효자동과 청운동 일대이다. 한양에 거주한 권문세가들은 이 지역에서 경치가 좋은 곳에 별장이나 정자를 건립하였으며 이를 자손에게 대대손손 물려주었다. <장동팔경첩>은 정선이 이 일대에서 가장 뛰어난 명승지 여덟 곳을 선정하여 그림으로 그린 것이다. 이 화첩에 그려진 여덟 개의 명소는 바로 대은암, 청풍계, 청송당, 독락정, 취미대, 창의문, 백운동, 청휘각이다. 또한 이들 중 상당수의 그림에는 그 장소에 조성된 별장 또는 정자가 포함되어 있다. 따라서 <장동팔경첩>은 조선 후기 경복궁의 서북쪽에 위치한 인왕산과 백악산 일대의 명승지와 그 곳에 조성된 경화세족들의 세거지(世居地)의 면모가 담겨 있는 중요한 화첩으로 평가된다.

<취미대 翠微臺>

대은암에서 취미대를 바라보는 시각으로 그려진 그림이다. 취미(翠微)란 산중턱을 의미한다. 화면의 오른쪽 하단 전경에는 대은암의 비탈진 언덕이 배치되어 있다. 그 위에는 몇 그루의 소나무와 그 아래에 한 명의 인물이 그려져 있다. 이 인물은 텅 비어 있는 화면 중앙의 경치 속에서 살짝 솟아 올라온 네모난 넓은 바위를 바라보고 있다. 이 바위는 과거에 회맹제를 지내던 회맹단으로 정선의 <은암동록>과 <북단송음>에서도 동일하게 나타나 있다. 또한 그 뒤 원경에는 백악산 자락이 나타나 있다. 정선은 상당히 느슨한 필치로 산 주름을 표현하였으나 먹의 농담을 적절히 조절하여 이 그림을 감상하는 이가 전경과 원경의 거리감을 단 번에 느낄 수 있게 하였다.

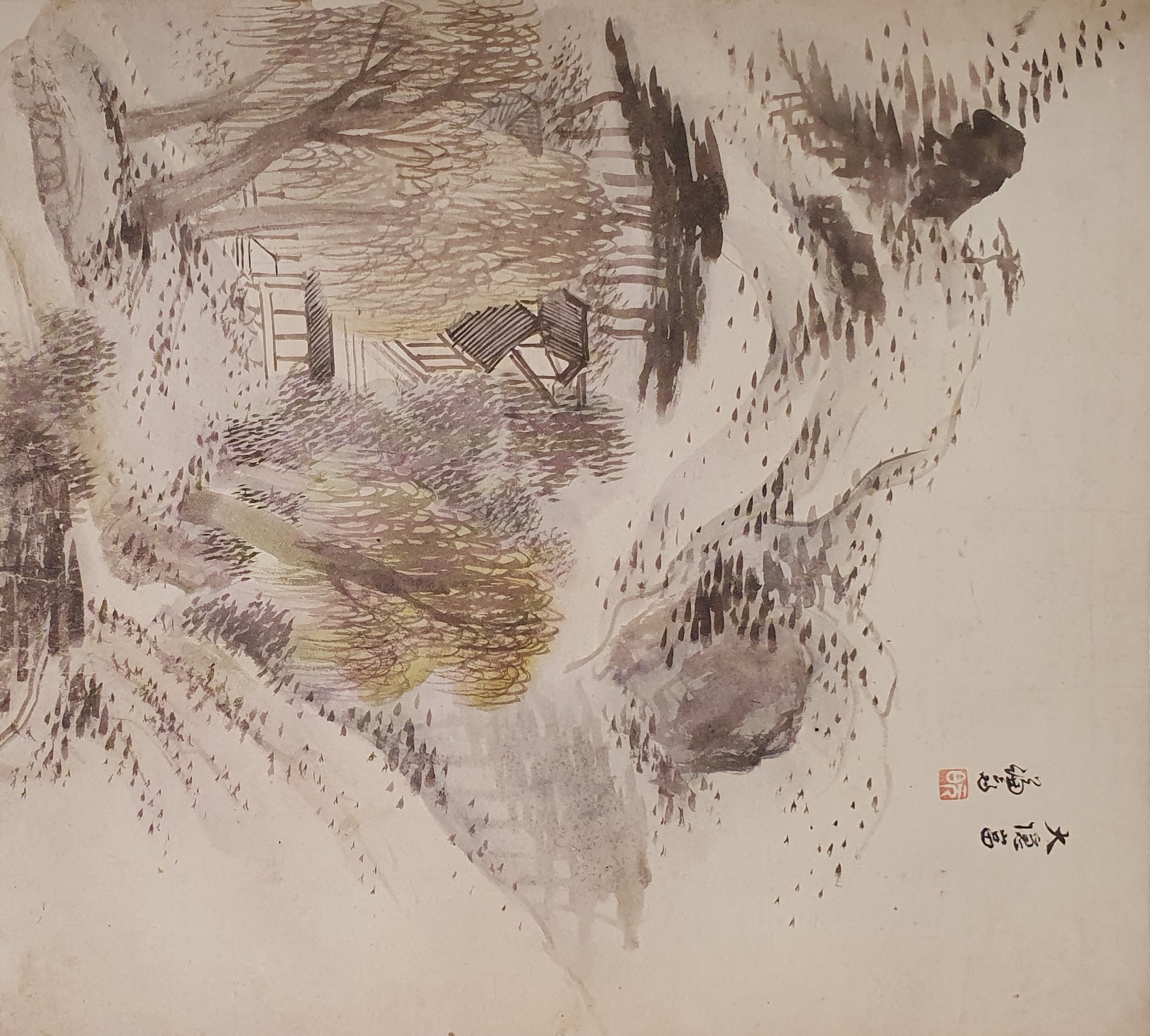

<대은암 大隱岩>

현재의 삼청동 칠보사 부근이다. 정선은 대은암 일대에 조성된 저택을 중심으로 그 주변의 경관을 그림에 담아내었다.

그림 속 저택은 늙은 버드나무와 주변에 자라난 여러 수풀로 상당 부분이 가려져 있다. 그럼에도 불구하고 수풀 사이로 대문과 담장을 비롯하여 여러 채로 구성된 기와집이 보인다. 이러한 규모의 저택은 당시 백악산의 명소를 장악한 권문세가의 존재를 암시한다. 이 저택의 주인은 숙종의 왕비인 인원왕후(仁元王后,1687-1757)의 외조부인 조경창(趙景昌, 1634-1694)과 그 후손으로 추정된다.

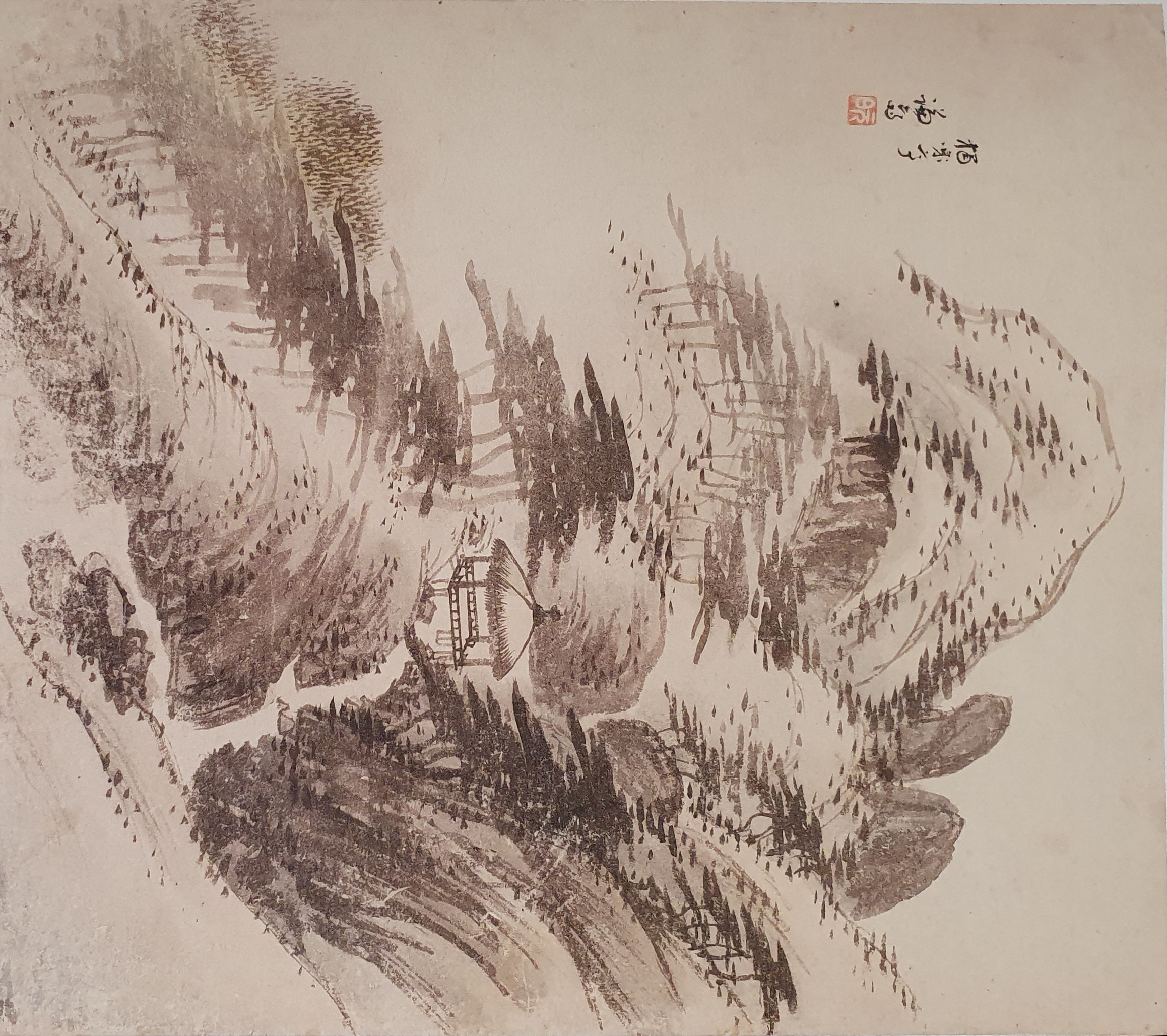

<독락정 獨樂亭>

현재의 세종로 1번지 동쪽 산골짜기 부근에 위치한 정자이다. 그림 속의 독락정은 산골짜기를 따라 흐르는 계곡 바로 위에 초가 지붕을 얹은 사모정(四募亭) 형태의 정자로 묘사되어 있다. 이 정자는 왼쪽의 언덕과 연결되어 있다. 그리고 왼쪽 아래의 대각선 방향으로 내려가는 길에는 정선 특유의 필법으로 묘사된 소나무가 줄지어 서 있다. 정선은 이 정자를 화면 중앙에 배치하였으며 정자를 중심으로 점차 멀어질수록 먹을 옅게 사용하였다. 특히 거리에 따른 먹의 농담 조절은 줄지어 서 있는 소나무들에서 두드러진다. 이러한 표현 방법을 통해 정선은 그림의 주제인 독락정을 부각시켰다.

<청송당 聽松堂>

조선 중기에 활동한 문인인 성수침(成守琛, 1493-1564)의 독서당 이름으로 지금의 종로구 청운동 89번지 청운중학교 자리에 있었다. 그림 속 청송당은 백악산 산자락 속 소나무 숲이 울창한 곳에 자리하고 있다. 화면 왼쪽 하단에는 늙은 버드나무 한 그루가 화면을 뚫고 높이 솟아 올라 있다. 또한 정선은 저 멀리 백악산의 능선을 따라 도성의 성벽을 간략하게 그려 넣었다. 전반적으로 정선은 <독락정)과 동일한 구성과 표현 방식을 활용하였으며 이를 통해 청송당에 시선이 집중되도록 하였다.

<창의문 彰義門>

한양 도성의 사소문(四小門) 중 서북쪽에 위치한 성문으로 현재의 종로구 부암동 부근에 위치한다. 창의문은 영조 17년(1741년)에 개축되면서 사소문 가운데 최초로 문루(門樓)가 건립되었다. 정선의 이 그림에서도 창의문의 문루를 확인할 수 있다. 따라서 (창의문)은 이 화첩의 대략적인 제작 시기를 추측할 수 있는 하나의 단서를 제공한다. 정선은 바위와 암산을 토산과 대조하기 위해 전반적으로 옅은 먹으로 칠하였다. 또한 창의문 아래로 길을 따라 형성된 바위 벼랑을 부드러운 필획으로 묘사하였다. 반면 창의문 밖 원경에 위치한 거대한 암석 봉우리인 인왕산의 벽련봉(碧蓮峯)은 매우 짙은 먹과 거칠게 내려 긋는

필법으로 표현되어 있다.

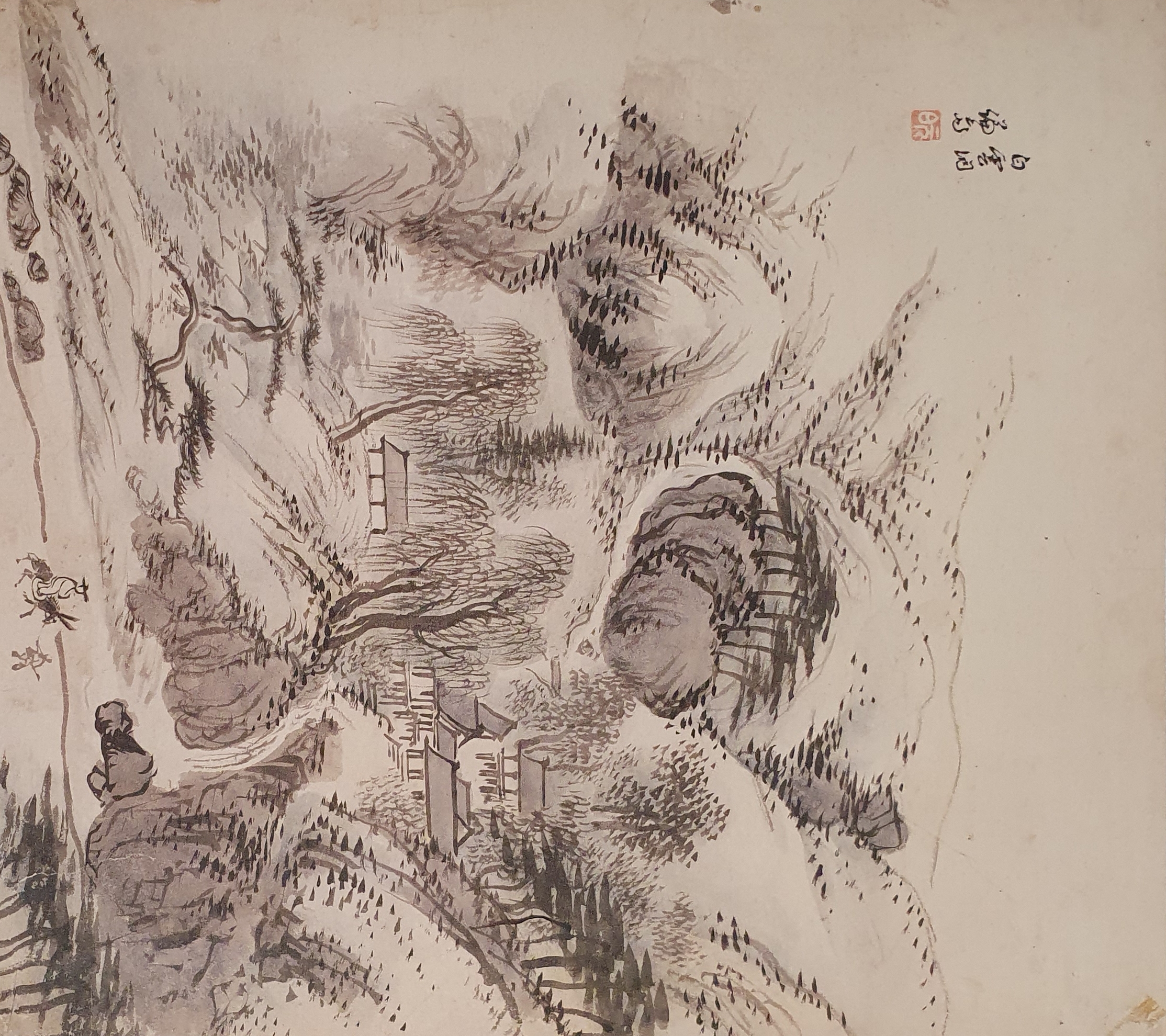

<백운동 白雲洞>

인왕산 동쪽 자락의 일대로 현재의 종로구 청운동 8번지 일대이다. 이 그림에는 골짜기 사이로 큰 저택이 보인다. 화면 하단에는 당나귀를 탄 선비가 마부와 함께 이 저택으로 향하고 있는 듯한 모습으로 묘사되어 있다. 저택 뒤에는 간송미술문화재단에 소장된 또 하나의 <장동팔경첩> 속 <수성동)에 그려진 기린교(麒麟橋)와 같은 돌다리가 그려져 있다. 이 저택은 조선 초기 권문세가로서 부귀영화를 누렸던 이념의(李念義, 1409-1492)가 조성한 것으로 추정되며, 정선이 활동한 시기에는 그 주인이 바뀌었으나 저택 자체는 계속 존재하였던 것으로 추정된다.

<청휘각 晴暉閣>

현재 종로구 옥인동 47번지 부근에 있던 정자이다. 김상헌(金尙憲, 1570-1652)의 손자인 김수항(金壽恒, 1629-1689) 이 일대에 저택을 마련하면서 그 후원(後園)에 정자를 지었다. 이후 그의 아들 중 한 명인 김창협(金昌協, 1651-1708)이 이일대를 옥류동이라고 명명하는 동시에 정자의 이름을 청휘각으로 지었다. 정선은 김창협의 형제인 김창흡(金昌翕, 1653-1722) 과 금강산 유람을 함께 하는 등 긴밀하게 교류하였다. 그러한 인연으로 정선은 이미 청휘각과 옥류동 일대의 뛰어난 경관을 잘 알고 있었을 것으로 생각된다. 옅은 먹과 담채가 사용된 <청휘각>은 화면 전체에 부드러운 분위기가 감돈다. 화면 중앙에 배치된 기와지붕을 얹은 사모정 형태의 정자인 청휘각과 바로 아래에 묘사된 다채로운 수목들은 이 곳 경관에 대한 정선의 지식을 보여 준다.

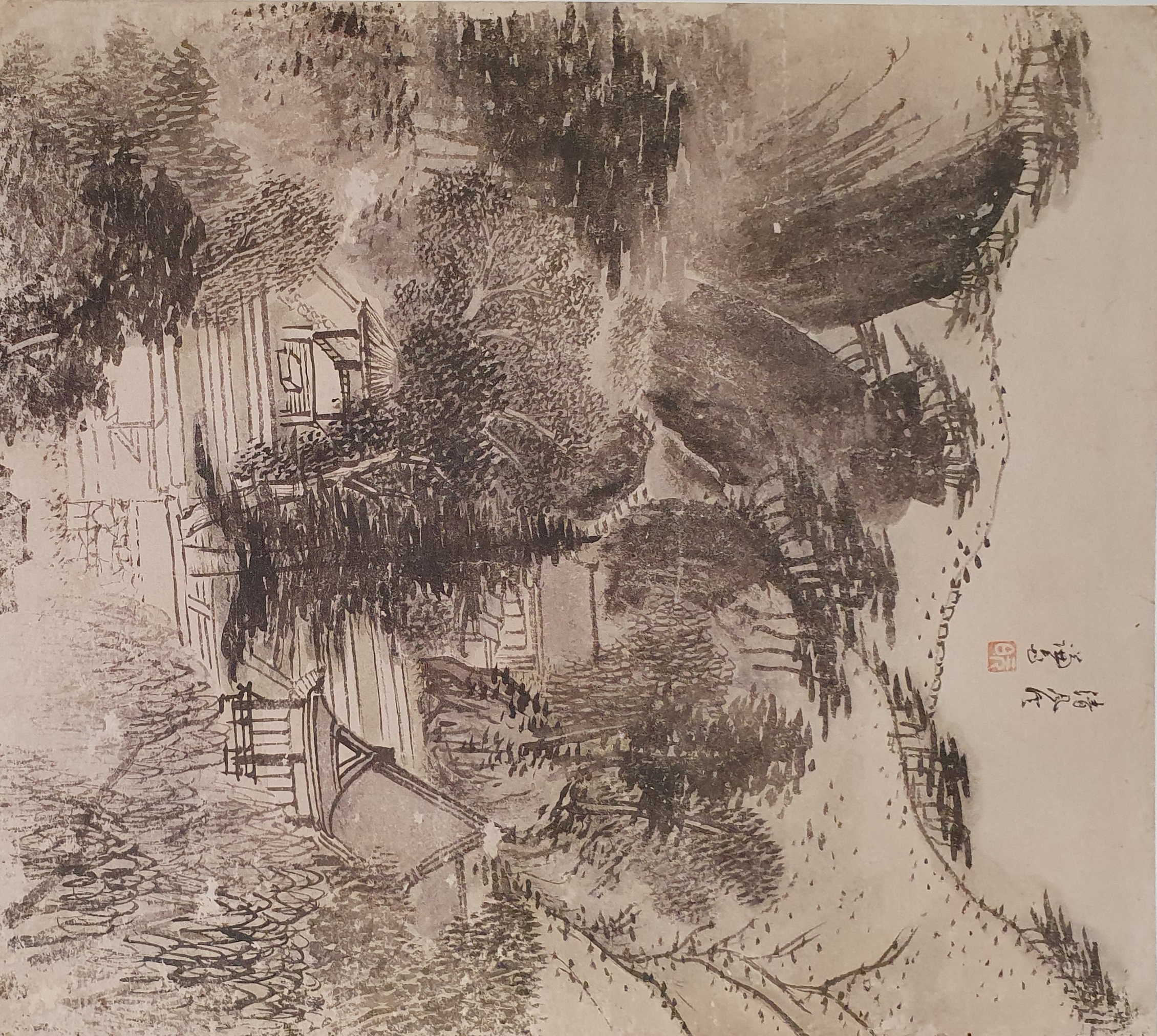

<청풍계 清風溪>

정선이 생애 동안 반복적으로 그린 그림의 주제 중 하나가 바로 청풍계이다. 이 <청풍계>는 간송미술문화재단과 고려대학교 박물관에 각각 소장된 대형 족자에 그려진 <청풍계>를 축약시켜 그린 듯한 느낌을 자아낸다. 정선은 화면 하단에 지붕만 보이는 대문을 비롯하여 담장과 청풍지각, 태고정, 늠연각에 이르는 청풍계에 조성된 모든 건축물들을 작은 화면에 압축하여 표현하였다. 이 그림에는 청풍계 골짜기의 거대한 화강암 절벽이 약간의 틈도 없이 연달아 그려져 있다. 느슨한 필치와 옅은 먹으로 비교적 담담하게 그려졌으나 족자 속 청풍계의 모습이 고스란히 담겨있다.

겸재 의 漢陽.漢江-4清風溪

인왕산 동쪽 기슭에 있는 청풍계는 병자호란 때 순국한 김상용이 고조부의 집터에 조성한 별장이다. 이후 장동 김씨 집안이 대대로 거주하는 장소가 되었고 주변 경관이 빼어나 한양의 명소로

lazy-river.tistory.com