情談-김삿갓

<情談(정담)>김삿갓과 홍련 이야기

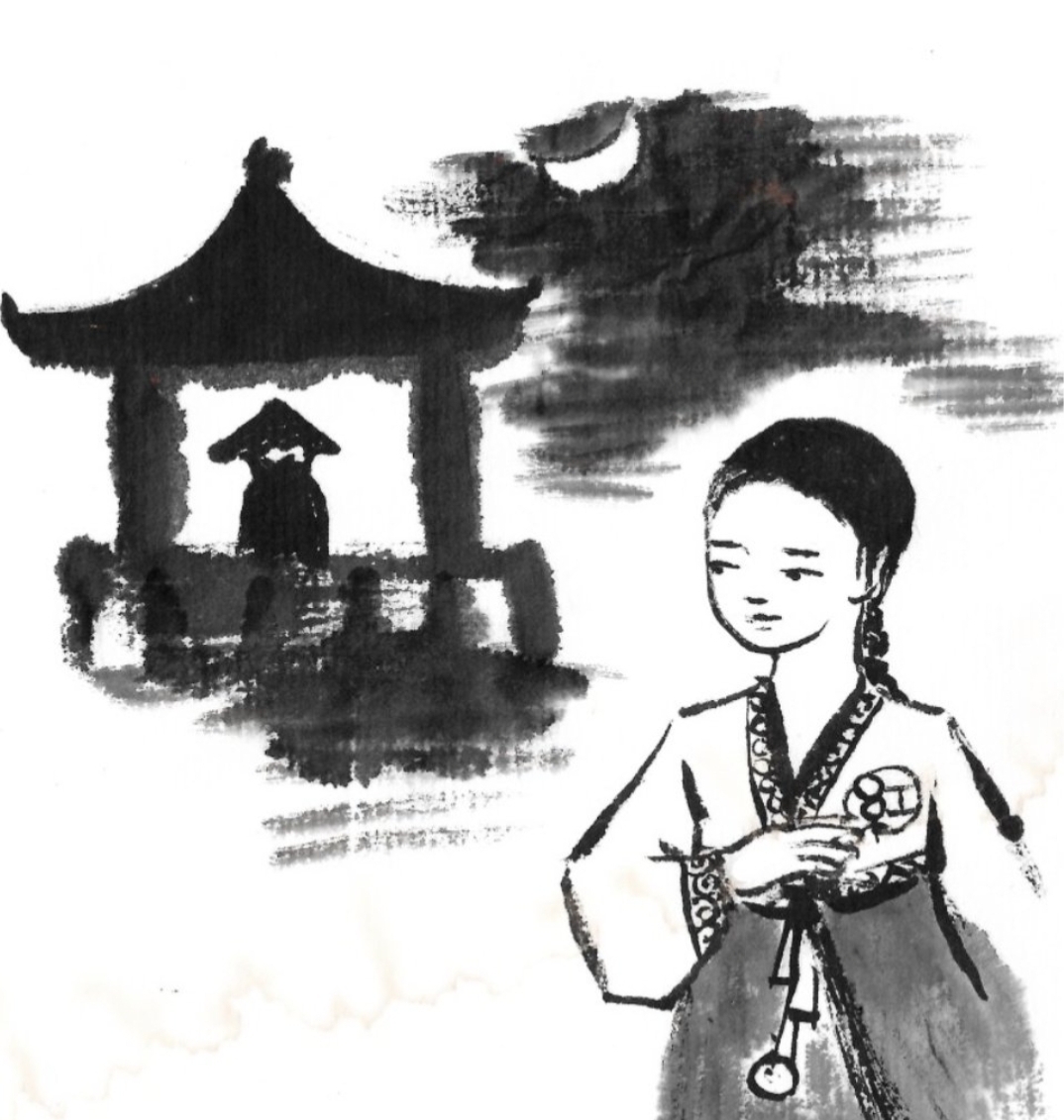

김삿갓이 금강산으로 향하던 도중 양양에 이르러 날이 저물자 한 산골마을 에 들러 하룻밤 신세를 지고자 서당을 찾았는데 훈장은 보이지 않고 17,8세 가량의 머리가 삼단같이 길은 아리따운 처녀가 나온다.

“나는 지나가는 나그넨데, 훈장 어른은 어디 가셨느냐?”

처녀는 수줍은 듯 입을 가리며 대답한다.

아버님 어머님은 일갓집 대사에 가시고 집에는 안 계세요.

“그러면 너 혼자 집을 지키고 있단 말이냐?”

처녀는 고개를 수그리며 얼굴을 붉힌다.

“날이 저물어 내가 갈 데가 없구나, 서당방에서 하룻밤 자고 갈 수 없겠는냐?”

김삿갓은 염치 불고하고 물었다.

처녀는 저녁상까지 차려 김삿갓에게 드렸다.

김삿갓은 피곤 했지만 서당을 나와 뒷산으로 올라와 보니 완월정이란 누각이 하나 있고 그 위에 처녀가 홀로 서 있는 것이 아닌가.

자세히 살펴보니 그 처녀는 다름 아닌 서당 집 처녀가 분명했다.

김삿갓은 설레는 마음을 억누르고 누각으로 올라가며, 수작을 걸어 보았다.

“네 이름이 뭐냐”

“홍련이라 하옵니다”

“홍련이라 이름이 매우 아름답구나. 나이는 몇 살이지?”

처녀는 대답 없이 달만 바라보고 있는데, 달빛 어린 그 눈이 유난히도 아름다워 보였다.

그리하여 김삿갓은 즉석에서 시 한 수를 읊었다.

-김삿갓

樓上相逢視目明(누상상봉시목명)

有情無語似無情(유정무어사무정)

누각위에서 만나보니 눈이 아름답도다

정은 있어도 말이 없어 정이 없는 것 만 같구나

-그러자 홍련이

花無一語多情蜜(화무일어다정밀)

月不踰墻問深房(월불유장문심방)

꽃은 말이 없어도 꿀을 많이 간직하고 있고

달은 담장을 넘지 않고도 깊은 방을 찾아들 수 있다오

홍련이 화답하더니 부리나케 자기 집으로 달아나 버리는 것이 아닌가.

순간 김삿갓은 몽둥이로 뒤통수를 얻어맞은 느낌이었다.

홍련이 그렇게 한시에 능숙할 줄은 몰랐다.

더구나 “달은 담장을 넘지 않고도 깊은 방에 찾아 들 수 있다"라는 무엇인가를 암시해 주는 것이 분명했다.

김삿갓은 가슴 설레는 흥분을 금할 길 없었다.

김삿갓도 부랴부랴 산을 내려와 처녀의 방 앞에서 발을 멈췄다.

김삿갓의 가슴은 몹시 두근거렸다.

홍련의 방은 불이 켜져 있지 않았다 방 안에서 바스락 소리가 들리는 것을 보면 홍련이 방안에 있는 것이 확실하였다.

“에헴‘ 김삿갓은 짐짓 큰 기침을 한 번 해 보았다.

그러자 방안에서는 화답이라도 하듯 “으흠!” 하고 밭은 기침소리가 들려오는 것이 아닌가.

-김삿갓

探花狂蝶半夜行(탐화광접반야행)

百花深處摠無情(백화심처총무정)

慾探紅蓮南浦去(욕탐홍련남포거)

洞庭秋波小舟警(동정추파소주경)

미친 나비 꽃을 탐내 한밤에 찾아드니

깊은 곳에 숨은 꽃들은 다 무정하구나.

붉은연꽃(紅蓮=홍련) 따려고 남포에 갔더니

동정호 가을 물결에 조각배가 놀라네.

그러자 방 안에서 홍련이 기다렸다는 듯이 화답하였습니다.

-홍련

今宵狂蝶花裡宿(금소광접화리숙)

明日忽飛向誰怨(명일홀비향수원)

오늘 밤 미친 나비가 꽃 속에서 자고

내일 홀연히 날아간들 누구에게 원망하리오.

김삿갓이 방문을 열고 안으로 들어서자 홍련은 잠시 멈칫하였다가, 김병연(金炳淵) 선생님이시지요? 하고 물었습니다.

어찌 나를 아는가고 묻자,

아버지로 부터 들어서 처음 알게 되었고 풍문으로 자주 들어 평소에 흠모하고 있었답니다.

이윽고 김삿갓이 굶주린 매가 꿩을 덮치듯 홍련과 운우지정을 나눈 후에 홍련이 순결을 너무 쉽게 바치고 부끄러움이 없는 걸 보고 놀리려는 심산으로 불을 밝히고 지필묵을 꺼내어 '아무래도 처녀가 아닌 것 같다'는 뜻으로 아래와 같이 한 수 적었습니다.

-김삿갓

毛深內闊 必有他人(모심내활 필유타인)

털이 깊고 속이 넓은 것을 보니 필시 다른 사람이 지나갔나 보구나.

이를 본 홍련이 발끈하여 즉시 붓을 잡아 일필휘지로 써 내려가는데,

-홍련

溪邊楊柳不雨長(계변양유불우장)

後園黃栗不蜂坼(후원황율불봉탁)

시냇가 버들은 비가 오지 않아도 저절로 자라고,

뒷동산 밤송이는 벌이 없어도 저절로 터진다오.

된통으로 한 방 먹은 김삿갓이 다시 홍련을 얼르고 그날 밤늦도록 다시 정을 나누었답니다.

다음날 새벽 김삿갓은 홍련이 깨기 전에 그의 하얀 속치마에 작별 시를 써놓고 도망치듯 떠나버렸습니다.

-김삿갓

昨夜狂蝶花裏宿(작야광접화리숙)

今朝忽飛向誰怨(금조홀비향수원)

어젯밤 미친 나비 꽃 속에서 잤건만,

오늘 아침 훌쩍 날아가니 누굴 원망하리오.

*방랑시인 김삿갓 김병연(金炳淵)

속칭 김삿갓으로 널리 알려져 있는 그는 한자로써 '삿갓 립'(笠)자를 써서 김립(金笠)이라고도 한다.

선생의 본은 안동(安東)이고, 자(字)는 성심(性深), 호(號)는 이명(怡溟), 지상(芝祥), 난고(蘭皐)이고,

그의 조부 김익순(金益淳)이 1811년 홍경래의 난 때 평안도의 선천의 부사로 있다가, 홍경래가 이끄는 반란군한테 전격 투항한 것을 두고 비난하는 시로써 장원한 것을 수치로 여겨,

일생을 삿갓으로 얼굴을 가리고, 죽장(竹杖, 대나무 지팡이)를 벗 삼아 일평생 각지로 방랑하며 도처에서 독특한 풍자와 해학 등으로 퇴폐하여 가는 세상을 개탄했다.

그의 수많은 한문시가 구전되고 있다.

<이상 인터넷 웹에서 자료 수집>

*강원특별자치도 영월군 김삿갓면에 기념 관련 조형물 및 詩 등이 전시 되어 있어 선생의 흔적을 실감나게 즐길수 있다.

김병연 - 위키백과, 우리 모두의 백과사전

위키백과, 우리 모두의 백과사전. 김삿갓은 여기로 연결됩니다. 다른 뜻에 대해서는 김삿갓 (동음이의) 문서를 참고하십시오. 김병연(金炳淵, 1807년[2] 3월 13일~1863년[3] 3월 25일)은 조선 시대 후기

ko.wikipedia.org